Máquina de Guerra em dez aforismos

Paola Zordan

Fragmentos sorvidos com chimarrão elaborados a partir de estudos de 1227- Tratado de Nomadologia, vulgo platô 12, escrito a quatro mãos por duas cabeças francesas autoras da obra O Capitalismo e Esquizofenia aqui digerido numa criação antropófaga de doce sangue tapuia se passando por tubinambá após devoração de Michel Foucault com seus muitos textos (em especial A História da Sexualidade) e muitos antropólogos e sociólogos nas notas de rodapé de Mil Platôs.0

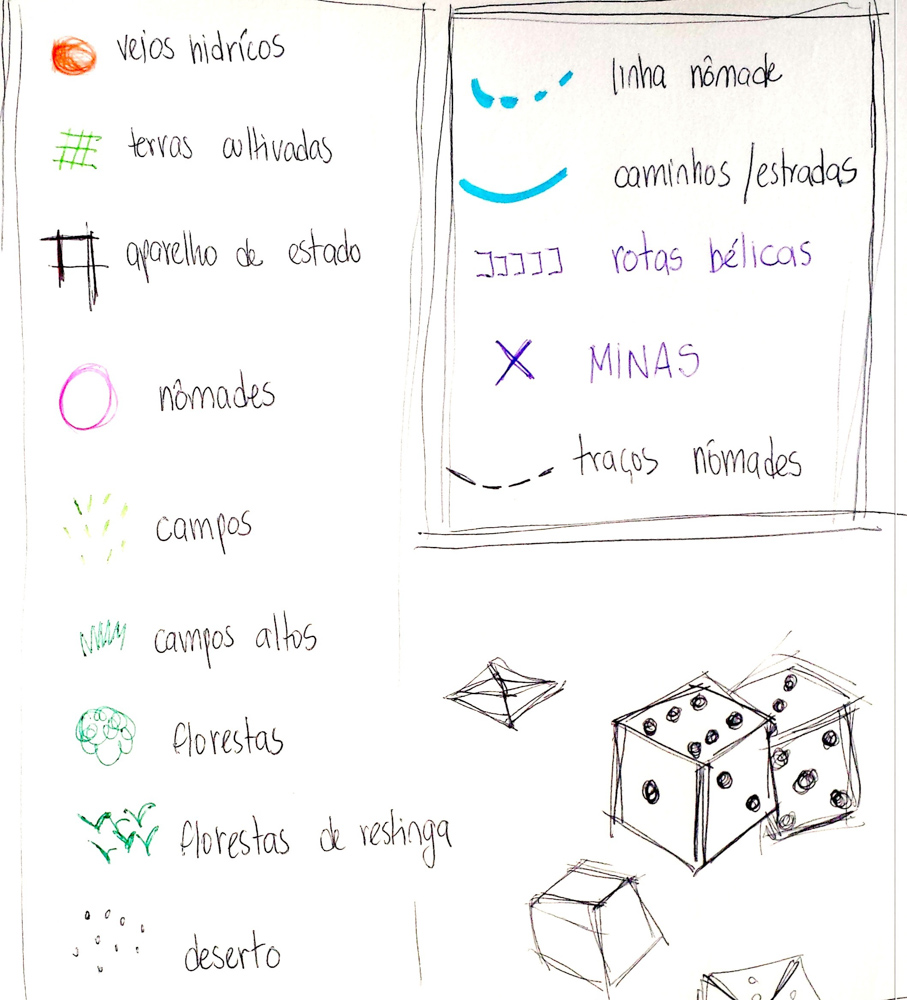

Antes de mais nada, o território. Menos que a Terra, mais que uma máquina. Essa compõe corpos humanos e animais com ferramentas/armas/jóias em devires. Nomos, palavra que designa um território, deriva o Nome, o Número, o Númen (deus antepassado cultuado em determinada região) e a própria numismática, envolvendo a cunhagem de moedas com a efígie do númen: abstração numérica do valor, em metal, que o povo extrai do território. Trata-se, portanto, não de uma máquina, não da guerra e sim de nômades em devir numa superfície limitada pelo tracejado percorrido por seus agrupamentos. Bandos e tribos que inventam a roda para aumentar a velocidade de seu percurso entre um sítio e outro: ir e vir. Para o nômade, o habitat se configura no caminho. Assim, pode se começar com os nômades, esses povos de muitos nomes que a geografia histórica nos mostra em todos os continentes da Terra antes dessa ser estriada em cidades a aparelhar um Estado. Fora do status quo, as linhagens nômades facilmente não se classificam, embora existam uma variação de tipos e locais onde a nomadalogia as possa situar. Os aparelhos de Estado pertencem ao território, mas quem define sua circunscrição são os guerreiros nômades que o percorrem. Um território é maquínico e mesmo que se aparelhe com Estados, não pode, como plano, superfície de existência, ser aparelhado. As máquinas de guerra, invenções nômades, funcionam como dispositivos que circulam fora das cidades muradas que configuram os Aparelhos de Estado. Seu traçado espiralado, desenha uma linha ziguezagueante, turbilhonar, que vai contra as coordenadas quadrangulares de uma geometria ideal, reguladora, regradora, Régia. A máquina de guerra age zerando coordenadas (retas) e criando números que mostram, aritmeticamente, a progressão errática pela qual as tribos se movimentam.

1

Os nômades que interessam (aos professores das Humanidades como Gilles Deleuze e mesmo aos psicanalistas que fogem da psicanálise criando a esquizo-análise, como Félix Guattari) são aqueles que vieram do deserto. Porque deserto se cria como CONCEITO. Uma concepção de silêncio. Do inaudito, do intempestivo, do niilismo em si. O mais próximo possível de se imaginar o Nada. Ainda que os desertos marcados na superfície da Terra tenham limites e vizinhanças e até possam ser povoados, como o Pampa, deles tudo o que se sabe é mito. O lobo da estepe. Território onde quase ninguém vive, local de difícil sobrevivência, o deserto está fora de qualquer estratificação que não seja a de sua própria superfície entre o plano em que se pisa e o firmamento que o encima. Um território de passagem. Absoluto espaço liso, desertos são afecções que se convertem ao afecto intenso da falta de caminhos riscados previamente. Mais que um território, o deserto dá campo a uma só linha. Não cabem polígonos no deserto, apenas a progressão aritmética das tribos que o atravessam. O que dizer do deserto se tudo o que por ele passa, como o nome impronunciável, iod he vau he, do deus dos hebreus, não pode ser dito?

2

Coletores e caçadores, os povos carregam pelo território seus rebanhos, sendo a pecuária pouco cerceada, de modo a favorecer o solo que suporta a vida nômade. Ao seguir os pastos, margeiam as zonas desertas que, inadvertidamente, engole a tribo sem provimentos. A vida nômade combate a possibilidade de não haver mais vida, inventando a máquina de guerra contra as mortificações inexplicáveis da Terra (divindade implacável) ou do Estado (divinizado ecumenicamente em prol dos Reinos, Pátrias e Nações). Acampamentos em sítios provisórios, seguindo veios hídricos (poderiam os nômades viver sem água?), guardando o fogo, explorando veios minerais, desenvolvendo ferramentas para dar mais força ao que seria o trabalho primitivo das mãos. As mãos desenvolvem estilos, traços típicos do povo, insígnias de clãs, características de uma linhagem. Há, no guerreiro nômade toda uma domesticação de forças necessária para as hordas atravessarem o território. O domínio da selvageria animal dá a força indisciplinada do nômade, aprendida por modos outros que não os da educação docilizadora prevista pelos Estados. Na vida nômade, selvagem, o que vale é avançar, ainda que nesse avanço sejam exigidas paradas e lentidões. Com o arreio, articulando roda ao pescoço animal, temos o carro de tração animal a definir um nomadismo complexo onde conquistas e invasões interdependem de ferreiros e víveres carregados. Há nômades cuja existência não pode ser separada da metalurgia e das minas que exploram. As linhagens se firmam no desenvolvimento de ferramentas, muitas dessas se tornando armas. As armas serão as próprias insígnias das linhagens, ainda que o carro, posteriormente a diligência, sejam o espaço da criação das famílias e mesmo dos acasalamentos, sendo, a família e seus bens, tudo o que cabe na máquina que carrega o necessário para vida: carro, carroça, etc.

3

Na impossibilidade de se estudar o que marca a existência de um povo circunscrito a determinados territórios, presume-se que maltas passam a se estabelecer em algum sítio com recursos hídricos em razão de: 1) sepulturas de entes queridos; 2) mina para extração de metais preciosos; 3) acúmulo de tesouros; 4) abundância de víveres. Nada pode ser provado, sendo toda a História, especulação a partir de registros cuja interpretação carrega margens muito imprecisas. E um povo ainda está muito longe do que vamos entender como uma sociedade. Uma vida “social” só pode ser concebida após a modernidade mercantilista a partir da associação cortês, das regras de ocupação urbana, das etiquetas de duelos e convivência em aposentos apartamentados. Destarte o óikos grego, que estabelece uma espécie de território doméstico muito específico, pode-se dizer que somente sob os escudos de armas dos Senhores Feudais, a concepção de família se define a uma propriedade que não as estruturas provisórias e ambulantes que marcam a existência secular dos povos. São as JÓIAS de família, implicadas na necessidade de guardar os tesouros acumulados no encontro de linhagens, que fazem os nômades erguerem fortificações em torno das quais uma cultura sedentária se estabelece. A concepção de cultura envolve um cultivo (da terra) e um culto (do antepassado morto divinizado). O nomadismo não configura uma cultura, ainda que os nômades, por didatismo historiográfico, sejam agrupados em povos e, por força de hábito nas Ciências Humanas, haja a tendência de se colar a cultura ao povo. Vide o termo “cultura popular” excessivamente usado para se dar conta de tudo o que escapa aos cânones da erudição. Mas, saindo dos registros e paradigmas culturalistas, o que efetivamente caracteriza os nômades se configura num ethos, num modo de conduzir pelo território, numa ética implicada nos devires territoriais: hídricos, minerais, vegetais, animais, geracionais (crianças e mulheres). Um povo se define pelas linhagens e nunca por uma raça. Qualquer povo é a mistura de muitas linhagens, com características etnográficas mais e menos semelhantes, com traços físicos mais e menos diversificados. Todo povo tem nuances, variações de cor, variedades de traços. A questão que o nomadismo traz não é racial, nem mesmo estritamente étnica e muito menos cultural. O problema se coloca na esfera noológica. Diz respeito à condução de forças, empíricas e transcendentais, imanentes ao pensamento que a linha territorial produz. O povo pensa com imagens produzidas nas afecções territoriais e não com as construções epistêmicas erigidas por dada cultura. O povo nômade pensa o espaço fora das instituições estatais que todo território comporta, criando incógnitas, x, y, z, para avançar nesse espaço (o aspecto algébrico da máquina de guerra).

4

Urstaat, entidade milagrosa, Estado mais velho que o território ancestral, sempre existiu. E tende a ser confundido com os primeiros marcos civilizatórios. Para o pensamento político implicado na contraposição do aparelho de captura do Estado com a máquina de guerra, os fundamentos da civilização, o estabelecimento da Lei, o surgimento da escrita, não interessam. O problema é como esse Estado, ao qual decalcamos a imagem das antigas cidades-fortificações muradas, captura os prestigiosos saberes e as invenções nômades em prol de seu poder. No que a nomadologia esquizo-analítica denomina Ciência Régia pressentem-se saberes não estratificados. Forças advindas de máquinas de guerra polimorfas, difusas, engendradas por fluxos heterogêneos de criação, podem ser encontradas em livros, em tratados, em documentos assegurados pela solidez de templos e das paredes dos palácios bibliófilos dentro dos quais o Conhecimento acaba homogeneizado e calculado. A matéria, que para os nômades se dá na lida material em todo dinamismo de suas forças, se torna uma forma estática que tende a se solidificar em idealismos. O que a matéria dá a conhecer está catalogado e posto em teoremas. Forças econômicas e políticas se definem dentro de uma dimensão numerada, sob aliança e/ou pacto entre linhagens que estabelecem reinos sob determinadas jurisprudências. O cumprimento das regras se define no papel do mago ou sacerdote jurista de modo que os sujeitos do Estado pelas leis do estado se sintam salvaguardados da iminência de um ataque da máquina de guerra. Entretanto, a máquina de guerra não é feita para atacar ou mesmo se defender (ainda que certas circunstâncias a obriguem atacar ou se defender do aparelho de Estado) e sim para atravessar, percorrer e engendrar livremente o território. As estações de armazenamento e a canalização da água permitem que se ergam grandes cidades como instâncias de asseguramento da vida. A hidráulica nômade assegura não a manutenção da cidadela e da cultura que essa resguarda e sim a efêmera permanência em sítios vitais para sua existência. Aparelhado, o sujeito do Estado, mesmo no exercício da cidadania, não se posiciona em prol da vitalidade de seu corpo individual ou coletivo. Corpo de combate a resistir nas ímpias intempéries do território. Esse sujeito vive pelas significações atribuídas a seu próprio papel dentro do Estado. A corrupção inerente ao Estado se dá nesse pacto de vida que se dissemina desde os setores mais insignificantes, na compra da vida do mais singelo servidor. O aparelho de Estado é delimitado por instituições estruturadas a partir de centrais de comando e dispositivos de controle cuja eminente gravidade imbui cidadãos ao trabalho voluntário parcamente remunerado. A servidão voluntária do funcionário de Estado pode ser justificada pelas garantias fornecidas pelas centrais de poder que fazem dos funcionários sujeitos a receberem futuros proventos (bônus) previdenciários. Sentir-se parte da Grande Obra erigida pelo Estado e estar integrado em sua cultura faz desse pertencimento uma máxima verdade a ser respeitada: “o homem de respeito”. Todo aparelho de Estado opera por policiamento, inclusive no que diz respeito à produção de conhecimentos, a fim de garantir a ordem em sua interioridade. Para se proteger de ameaças externas, forma exércitos, sendo que os órgãos de maior poder exigem milícias especiais para sua própria proteção. Como num jogo de xadrez, cuja estrutura é análoga ao aparelho de Captura, o Rei é a peça mais vulnerável.

5

O poder de um aparelho de Estado é exercido pelos códigos que sobrepõe à produção territorial de signos. Antes de se impor pelo potencial bélico de seus exércitos, via a irredutibilidade dos cortes operados na linguagem, a Ciência, na figura de seus magistrados, magisters, magos e sacerdotes, captura signos pouco ou muito codificados e os transforma em insígnias e ensinamentos cuja razão é dignificar o Estado. O Estado se alimenta de mistérios, magias, dogmas religiosos, saberes que o povo não consegue decodificar, pois o que é simples se complica em esquemas obscuros. Mesmo quando elabora sistemas decodificadores para facilitar o entendimento de suas próprias regras, em prol da comunicação da maioria, estes nem sempre conseguem ser usados com facilidade. As convenções estabelecidas pelos aparelhos de Estado se querem precisas, mas o nomadismo inerente aos signos territoriais as fazem escapar do convencional mesmo onde se codificam. A semiótica estatal, por se calcar na comum ação e não na tradução dos signos junto a diversidade dos códigos que a partir dele podem ser criados, é sobrecodficadora. Ao se sobrecodificar os códigos que o nomadismo dispõe, numa operação de captura das forças nômades infinitesimais, o Estado, ao invés de propor uma análise, impõe uma síntese que tende a unificação e a racionalização do próprio número. A classificação dos sujeitos em raças, por exemplo, são sobrecodificações, que o aparelho opera sobre linhagens díspares as quais por ventura percorrem os mesmos territórios. Tal aparelhamento sobrecodificador também se expressa pela padronização da língua em regras gramaticais, pela segmentarização de saberes via modelo da Árvore do Conhecimento, onde é passível de se observar o hilemorfismo dotado à ideia de “evolução do Conhecimento”. As disciplinas, os grandes Mestres, os principais autores, a Enciclopédia: sobrecodificações canonizadas cujo domínio fornece ao Estado seus Doutores. Mesmo que os autores sejam renovados, que as enciclopédias iluministas se transformem em hipertexto, ainda há um repertório doutoral estatizado em áreas do conhecimento organizadas dentro de segmentos duros os quais precisam ser lidos por mestrandos e doutorandos a fim de se fazer jus a todo o acúmulo de estudos das Universidades da Europa, algumas vezes dos Estados Unidos. Ao passo oposto, o saber ambulante do nomadismo jamais se universaliza, mesmo quando disseminado universalmente. Ao invés de um cogitatio universalis e grandes e pesados códex, a velocidade dos textos em fragmentos, dos versos soltos e dos pictogramas que versam numa letra só. A república letrada douta cede à força exterior do pensamento que testemunha a solidão absoluta invocada por um povo ainda por vir. Um povo que pensa com o corpo, com os humores imanentes ao território, com fluxos outros, não codificados, que levam o pensamento a n possibilidades de criação.

6

Criar novos códigos é descodificar o que está dado. O que é dado não pode ser atuante. O dado, por mais que seja atual, não tem potências. O potencial da máquina de guerra acontece numa intuição, na intensidade do pensamento, em sua variação contínua e na sensação que localizamos nos afectos aprendidos com a paisagem. Organizar corpos, animais, máquinas, carros, provimentos em números envolve a criação de séries as quais se exprimem a ação sequencial dos povos agrícolas. As terras cultivadas, as terras de desmoita, as bordas das florestas, os pastos montanheses e todo campo também pertencem ao Estado, cujos braços se estendem para muito além dos muros de suas cidadelas. Porém, a paisagem sobrecodificada do Estado é imanente ao signo sem código. Descodificações proporcionadas pela pintura fruída sem interpretações. As cores de uma natureza morta, o brilho de um olhar, os traços de um horizonte, a vibração silente do céu: nada significam, nada querem dizer. Os nômades percorrem todas essas paisagens, incluindo o traçado retilíneo e estriados das cidades e as estradas de grande circulação que nelas e delas derivam. A máquina de guerra pode ser compreendida como as hordas de arqueiros mongóis e seus disparos a pleno galope: homem-cavalo-arco-flecha. Auto-suficiente, a máquina de guerra projeta-se de acordo com as paisagens percorridas, não para ter sobre elas uma palavra a ser tomada como verdade e sim para investir suas forças contra o aparelho de Estado que estabelece barreiras e fronteiras dentro de territórios que se querem livres de contenções.

7

Ninguém pode conter o mar. Trata-se de um corpo múltiplo, transbordante, puro ainda que composto de incontáveis variações de matéria. Apresenta ciclos, contagens regulares com intervalos imprecisos, deduzidas pelo ritmo das ondas e pela força do vento. O mar se intui e deduz na ação livre relacionada com o corpo da embarcação e o corpo do marinheiro com o corpo do mar. A navegação não pressupõe o domínio de técnicas, ainda que determinados conhecimentos possam parecer que o marinheiro não esteja mais submisso aos desígnios da sorte. Atravessar o espaço liso do mar requer a intuição das luminárias, direções cardiais e estrelas e não do cálculo de latitudes e longitudes de coordenadas relativas e imaginárias. Para um aparelho de Estado, dominar os mares é estender seu capital ao que dantes não se capitalizava. Para o nômade, cuja valorização de bens não se contabiliza per capita, navegar é correr riscos numa busca nunca calculada. Uma entrega à violência das irrupções. Ao corpo sem horizonte no infinito da tempestade. Se lançar ao acaso, na direção almejada pelo corpo que no território existe.

8

Caminhos, passagens, acessos. Grafias que os povos fazem ao percorrerem os territórios. Cascos e rodas por séculos e séculos, milênios de carros passando nas estradas por onde hoje deslizam máquinas altamente preparadas para velocidades nunca antes atingidas. Zonas de passagem. Lugares nenhum, vias, rotas. Linhas onde devires nômades e segmentos estatais se revezam, operando o espaço indiscriminado dos tempos contemporâneos. Cidadelas de mais de um milhão… Habitantes confinados, espaço aéreo congestionado, código binário, linguagens, internet, hipertexto, espaço liso indistinto do estriado. Deleuze e Guattari perguntam: por que o Aparelho de Estado prevalece? A máquina de guerra pode conquistar o aparelho de Estado, mas não sem se corromper no funcionamento deste. A máquina de guerra pode ser integrada ao aparelho de Estado na já prescrita operação de captura. A máquina de guerra pode exercer um fascismo que nem o mais despótico regime estatal consegue colocar em exercício. A máquina de guerra facilmente se desfaz, autodestruição é a principal característica desse tipo de dispositivo. Máquina de guerra = um conceito que a esquizo-análise cria para ultrapassar as noções como “bárbaros”, “selvagens”, “civilizados” em prol de uma política menor, fora das dualidades irredutíveis. Ao implodir com a dualidade das posições de direita ou esquerda, as articulações que estão em jogo transcrevem avanços e recuos que podem ser descritos em perspectivas abertas, cujo amplo espectro hiperbólico descreve novas angulações em aberto, entre os minutos, depois no intermezzo dos segundos e a seguir no intervalo do mais ínfimo de seu grau e assim por diante, respectivamente, até o mínimo infinitesimal possível.

9

Setentrional, a ogiva em arco detalhadamente ornada expressa o desafio à gravidade que o saber nômade intui. Construída juntos aos saberes disseminados pelas corporações de artífices ou guildas, essa linha ogival verticaliza pontos de assembleia, peregrinação e sepultamento que se erguem como catedrais góticas. Obra legada ao cristianismo todavia plena de signos pagãos, esse monumento coletivo mostra os revezamentos de criações em que a máquina de guerra se movimenta dentro de um aparelho de Estado. Os engenhos nômades se colocam a serviço da ars regia, essa disciplina teórica e prática chamada Arquitetura, a qual desde os primórdios se imbrica aos fundamentos dos aparelhos de Estado. Entretanto a arte, especialmente em suas manifestações mais voláteis como a música, a performance e a dança, cria forças motrizes que movimentam a máquina de guerra em qualquer tipo de espaço em qualquer territorialidade. A arquitetura tende a estriar os espaços via estruturação de seus projetos com base em quadriláteros. Nunca apartada das técnicas, implicada com conceitos filosóficos, política mesmo sem se saber, a arte atravessa espaços que nem o mais imponentemente armado dos exércitos, se barrado, conseguiria atravessar. Mas há que se distinguir o prestígio das artes nômades, pouco situadas e abertas à infinitas proposições, das Belas Artes a serviço dos reinos, os quais exigem obras para ostentarem seu poder. A cozinha, com todo aparato de apetrechos e ferramentas que distinguem a plebe dos fidalgos, é um desses espaços em que a civilização tenta provar o seu valor. Entre os nômades comendo ao pé do fogo segurando o alimento direto com as mãos e os aparelhos de cobertura de mesa em especificação de copos, talheres, pratos, terrinas, bandejas e travessas há todo um trânsito de absolutos que se perdem e absolutismos perpetuados na etiqueta. Se o aparelho de estado comporta um rol de cerimoniais, a máquina de guerra se ritualiza em transes. De um lado, a culinária repleta de truques e livros de receitas, e do outro, junto à máquina de guerra, as plantas, os chás, as drogas, as misturas, a fermentação alcóolica e os segredos de quem sabe fazer porque sabe como fazer. Saberes ambulantes, passados de tribo em tribo, de boca para ouvido, em rodas e rodadas que a boa educação dos salões aristocráticos não permitiriam. Ainda assim, ambas as forças, as do aparelho de Estado e as da máquina de guerra, não se separam facilmente. Entremos nos tempos românticos, nessa sala de visitas da Alta Burguesia, onde acontece um precioso sarau. Há vinho servido em taças, música de corda, conversas, risadas, um sábio que estudou as estrelas e vários fenômenos da natureza em cinco diferentes cortes, dois oficiais que atravessaram o oceano e o herdeiro de armas sem terras ou fortuna que partiu em aventura. E seu irmão, jesuíta que retorna de missões coloniais, eclesiástico que conheceu biblicamente indígenas de corpos nus, troca palavras com esses oficiais de nenhuma estirpe. A noite morna permite que as altas janelas estejam abertas, deixando penetrar no recinto o aroma dos jasmins. Os jovens ainda não convocados para o serviço militar se concentram no tabuleiro do jogo de Go em andamento. Lampiões a gás tremem nas fugas que a bela senhora burguesa dedilha ao piano. A marquesa boceja e num estalar de dedos a senhora da casa cessa a melodia e faz entrarem os canapés. O doutor cheira rapé perto da janela e sua esposa escolhe um poema para ser declamado. Porém todos discutem as campanhas de Napoleão e ao falarem ao mesmo tempo ninguém entende ninguém. Até que o rico comerciante, dono daquele Salão e de lauta biblioteca, empoado e cheio de pequenas erudições faz amenizar o burburinho ao citar o nome do incrível Gengis Khan, ao qual Napoleão algum se igualará na dimensão desesperada da conquista.

Agradecimentos a Nietzsche, pela fragmentação; a Juliane Farina, pela Desertação; a Marcio Tascheto da Silva pelo “homem respeitável” dentro da multidão; a José Silvio Amaral Camargo, pela escrita fodona e a Mayra Martins Redin, pelo convite para passar a máquina de guerra em Carbono.

Os inimigos e as políticas territoriais

Um ensaio do Doutorado

Aqueles que tramam para me derrubar, os que me ameaçam, representando perigo para meu corpo, para minha moradia, para as pessoas que quero bem, para minha saúde, para minha alma, são chamados de inimigos. Potencialmente, todo o inimigo é sempre um invasor do meu território, seja este território concreto ou existencial. Penetrando onde não foi convidado, chegando em mim alheio a minha vontade, o inimigo é um usurpador do que é meu, da minha integridade, de minha paciência ou tranqüilidade. Também pode ser alguém que não concorda comigo, embora que, dependendo do tipo de embate, a discordância possa fazer parte uma amizade instigante, como Francisco Ortega propõe. No entanto, aquele que combate minhas idéias para aniquilar os territórios abstratos de meu pensamento, tentando destruir o que faço, obstruindo as possibilidades de meu agir, também é meu inimigo. Um amigo pode apontar minhas imperfeições e só querer enxergar o que tenho de pior, mas ao estar solidariamente comigo, trabalha para o reconhecimento de minha própria podridão e me ajuda a crescer. Um inimigo, além de não ver o que tenho de bom, fala mal de mim, me difama, trabalha para denegrir publicamente minha imagem, minha pessoa, aquilo que penso, o que faço, o que sou. O inimigo é o traidor que engana parecendo amigo, mas que, às vezes de forma muito sutil, coloca em xeque o meu valor. Através de fofocas e maledicências, o inimigo tira proveito de minhas limitações a fim de ganhar espaço sobre mim.

Toda inimizade advém ou desemboca nas impossibilidades de coabitação, que, de um modo ou de outro, envolvem dificuldades na divisão do espaço: quando dois querem um mesmo lugar, seja um cargo, uma vaga, um coração, a prioridade do afeto de alguém, um corpo, um reconhecimento, uma posição de poder qualquer, qualquer espaço que julga-se que apenas um pode ocupar, iniciam-se as rivalidades que geram os inimigos. Por isso é que Ortega fala de que as maiores inimizades, as lutas mais acirradas, acontecem entre pessoas muito próximas, que estão tão perto umas das outras a ponto dos territórios individuais se confundirem. Deste modo, o inimigo é uma figura importante na afirmação da identidade; ele é tudo o que não sou, representa aquilo que discordo, ele é principalmente aquilo que não quero em mim e em minha vida, o que não quero dentro de minha casa, em contato com o meu corpo, dentro dos meus pensamentos. Principal agente das lutas de poder, é aquele que vai tentar tirar meu poder até eu não conseguir fazer mais nada, pois nada mais poderei e não podendo nada, estou derrotado.

Os inimigos não precisam necessariamente ser alguém, existem milhares de inimigos abstratos e até mesmo fantasmagóricos que cumprem muito bem o seu papel. São as doenças, as fatalidades, as más notícias que abalam o curso do cotidiano, as mentalidades que nos oprimem, alguns tipos de tendências coletivas, certas modas, as “ondas” e o que mais impedir a realização de nossos objetivos e ideais, estancando o fluxo dos desejos, o funcionamento do devir. Podem também ser forças interiores, forças destrutivas que nos auto-aniquilam, monstros que habitam o inconsciente, medos e dúvidas que fazem retroceder, que impedem as pessoas de ir adiante. Há quem acredite em inimigos invisíveis, que sugam a força vital ou que vêem do além para ocupar um pobre corpo indefeso que se transforma numa marionete de espíritos cheios de intenções malignas. Todo mal é inimigo, há sempre algo a ser vencido, algo por que lutar.

Julgamos que nossos inimigos agem sem nenhuma ética, fazendo de tudo para não permitir que o outro (no caso, eu) seja melhor, pois o melhor é aquele que vence e que obterá, por direito e comprovado valor, o lugar de poder desejado. Por utilizar a difamação ou fazer o “jogo sujo” para vencer o outro, acabando com ele dissimuladamente ao invés da competir, acredita-se que o inimigo é alguém com carências ou com alguma deficiência (o demônio é coxo, por exemplo) a ponto de não conseguir lutar ombro a ombro ou frente a frente com seus rivais para defender aquilo que deseja. Por isso o inimigo desdenha o poder do outro, principalmente quando este poder advém de alguma qualidade que acentua suas incapacidades e imperfeições. Como não consegue, por seu próprio valor, disputar posições de poder, o que consegue desenvolver é uma habilidade de ocupar espaços, lugares que são conquistados através de estratagemas, de articulações que servem para forjar méritos pessoais. Ainda que opere na falsidade, isto não deixa de ser uma qualidade política, pois sabe convencer que possui direito sobre um dado território, o que lhe dá legitimidade em ocupar um lugar que antes não lhe pertencia.

Perder a disputa de um território é perder espaço; ser excluído dele por causa de artimanhas é sentir-se terrivelmente desrespeitado. Um capital simbólico significativo não terá valor algum e não vai garantir que nosso lugar seja respeitado caso não se tenha preparo político para defendermos nossas posições. Não adianta estar apenas atento para identificar o inimigo e alertar sua aproximação, atacá-lo é tudo o que ele espera que façamos, pois nos provoca para que sejamos igual a ele, nos impelindo para ações condenáveis e para a desmoralização, o que justificará nosso próprio aniquilamento. Faz-se necessário toda uma arte política, uma estética das relações que comprove as equivalências entre valor e posição, que ateste a necessidade estratégica do lugar que ocupamos e garanta o merecimento de se estar onde se está. Sem esta arte, matéria de existência alquimizada com sentimento de humanidade, facilmente acabaremos triturados pelas engrenagens do inimigo.

Sermos excluídos, expulsos, sutilmente “convidados a se retirar” ou ainda despejados de um território, é o primeiro passo para a guerra. Os irmãos, os velhos e também os novos amigos, facilmente guerreiam e podem se tornar inimigos dentro dos corriqueiros movimentos institucionais. Isto porque dentro das instituições molares, macroestruturas como empresas, órgãos públicos, congregações, igrejas, escolas, e, em certa medida, na família, os lugares estão marcados e quase nunca são negociáveis. Na medida em que o valor pessoal (contabilizado pelo coeficiente de capital simbólico de cada um) garante a posição ocupada pelas pessoas e o poder que possuem, a política da inimizade consta em um “trabalhar contra” com a finalidade de desvalorizar os ocupantes dos lugares mais estratégicos ou centralizantes. Ao invés do jogo construtivo, no qual se dá a aprendizagem dos poderes, que nos permite o exercício das autonomias individuais, acabamos nos encontrando numa constrangedora teia de desafetos. Enquanto o aprendizado político se constituir em termos de inimizades, as relações institucionais tendem a produzir profundos desagrados e reincidentes decepções. Nestes ambientes, onde a competição por número de trunfos fazem as pessoas estarem constantemente se medindo, todos são potencialmente inimigos.

A sistemática de comparações (é melhor aqui do que ali, ele pode isto, eu não posso aquilo) advém de um pensamento muito limitado, individualista, que evita reconhecer que todos temos carências e que todos temos capacidades diversas, que rechaça a pluralidade e a possibilidade de novas perspectivas. Onde as segmentações territoriais enrijecem, nos vemos cerceados por ações limitadoras que constituem territórios sufocantes, onde nenhuma posição é confortável e todos se vêem lutando por um lugar melhor, um lugar que sequer existe em territórios arruinados por inimizades. O embate entre pessoas que querem mostrar o seu valor e provar as suas capacidades, mesmo incluindo o apontamento de defeitos e o enfrentamento das disparidades, não precisa ser destrutivo e não deve operar pela lógica da exclusão, como na maioria das vezes tem sido. É preciso abrirmos espaço, criarmos lugares, facilitarmos as possibilidades de expressão, aproveitando as múltiplas capacidades apresentadas pelas pessoas para pensar em termos de amplitude, não em redução. Isto implica em políticas territoriais que tracem novos tipos de demarcações, estabelecendo lugares que não possuam os contornos estreitos com os quais estamos acostumados a operar. A excessividade destes contornos visa evitar singularidades e ineditismos, os quais, para a lógica homogenizante do pensamento molar, propiciam o extravasamento de imperfeições. Temer os defeitos e as imperfeições impede qualquer manifestação expressiva, qualquer manifestação que permita a invenção de novas estéticas, de ações para redesenhar e recriar estes contornos e a criação de posicionamentos territoriais que favoreçam relações menos excludentes, não mais reproduzindo aquele espaço estanque, passível de ser disputado. É na transfiguração das limitações, que devem ser vistas como desafios para reconfigurarmos os espaços, que uma nova política, uma política da amizade, pode emergir. Assim, será possível trocarmos os lugares marcados, de onde a visão é sempre a mesma, pela mobilidade de posições, que nos permite ver diversas perspectivas de um mesmo território.

Bibliografia

Ortega, Franciso. Para uma política da Amixade: Arendt, Derrida e Foucault. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2000.

Deleuze, Gilles & Guattari. Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia v.5. São Paulo: Ed. 34, 1997.

***

Todos os direitos reservados.

Baixar o artigo em formato PDF