Redes de dormir

Raphael Fonseca

O ponto de partida para esse texto diz respeito ao reencontro com uma imagem. Há muito esquecida, desde os tempos da graduação, pude revê-la projetada em uma série de aulas relativas às artes visuais na América Latina durante o século XIX, realizadas na Universidad San Martín, em Buenos Aires, na Argentina.[1] Em uma aula que versava sobre os chamados “artistas viajantes” no Brasil, pude rememorar esta imagem que já havia habitado meus interesses no que diz respeito a uma representação da intelectualidade no Brasil.

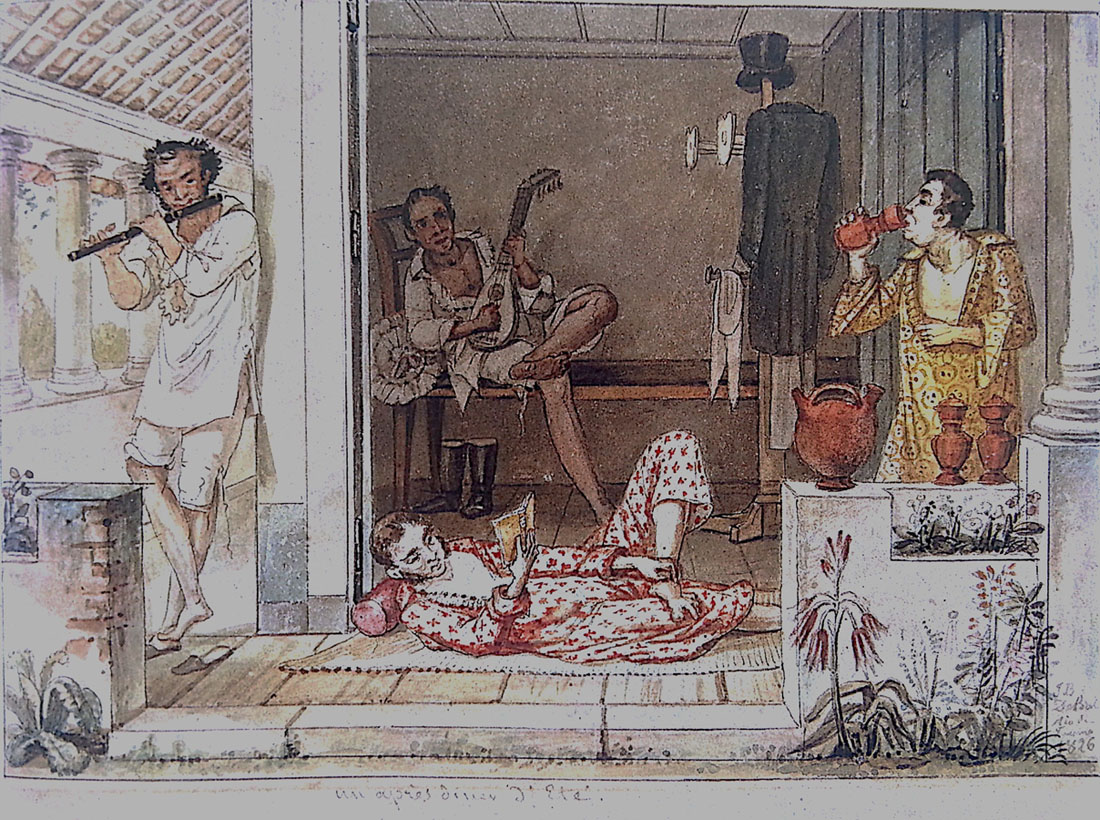

Presente no Brasil desde 1816, Jean-Baptiste Debret, transformou em imagem cenas vistas no Rio de Janeiro. As relações de poder, o trabalho, a essencial presença dos escravos africanos e as comunidades indígenas são alguns dos grandes grupos de representações que realiza. Com pequenos formatos que não ultrapassavam os trinta centímetros de largura, Debret se utiliza do desenho e das técnicas de aquarela a fim de conseguir transformar em pequenas narrativas o dia a dia desta parte dos trópicos. Em 1834, já na França, reúne 153 destas imagens e as transforma em litografias. Três volumes são publicados e a obra é intitulada por “Viagem pitoresca e histórica ao Brasil ou jornada de um artista francês no Brasil, depois de 1816 e até 1831”. Com isso, dissemina pela Europa imagens do Brasil em pleno processo de expansão e adequação à presença da corte portuguesa.

A imagem central à argumentação aqui se configura, inicialmente, como uma exceção. Trata-se de uma aquarela realizada pelo artista em 1827, porém não convertida em litogravura. No catálogo raisonné de sua obra, publicado em 2007[2], poucos são os exemplos de aquarelas finalizadas e não inseridas em seu álbum futuro. Mais do que isso, Debret não realizou nenhum comentário escrito sobre a mesma. Como é sabido, todas as pranchas inseridas em seu álbum continham textos do próprio artista que diziam respeito às suas observações do Brasil. Algumas das aquarelas finalizadas, mas não incluídas, também mantinham esses textos ao lado ou em seus versos. Essa, curiosamente, apenas possui uma frase escrita logo abaixo: “Sábio trabalhando em seu gabinete”.

Ao centro da imagem, a figura de um homem cabisbaixo e com uma pena na mão. Sobre suas coxas, uma superfície de madeira e uma série de papéis. Ao chão, ao lado de seus pés, mais papéis parecem ter caído. Ele traja uma estranha vestimenta ao olhar contemporâneo e que Debret irá descrever, em outra aquarela, por “roupão de chita”. Eis o nosso sábio de chinelos. À sua direita, sobre um banco de madeira, mais penas, tinteiros e papel. À sua esquerda, um caderno com anotações e esboços repousa sobre uma cadeira. À direita da imagem, dois pássaros mortos e uma porta de madeira que denota que o homem se encontra encerrado dentro do que pode vir a ser um quarto. Atrás dele, fileiras de livros organizados e resguardados dentro de um móvel. À esquerda da imagem, um pequeno retrato emoldurado, um globo terrestre e um termômetro. O sol ilumina esta cena através de uma janela aberta à esquerda; uma cadeira vazia é mostrada ao espectador. Eis o gabinete de trabalho deste sábio e que é cortado de ponta a ponta por um elemento que salta aos olhos e se configurará como essencial nesta leitura: uma rede.

Em um trecho de seu álbum sobre o Brasil, logo na introdução, Debret relembra:

Animados todos por um zelo idêntico e com o entusiasmo dos sábios viajantes que já não temem mais, hoje em dia, enfrentar os azares de uma longa e ainda, muitas vezes, perigosa navegação, deixamos a França, nossa pátria comum, para ir estudar uma natureza inédita e imprimir, nesse mundo novo, as marcas profundas e úteis, espero-o, da presença de artistas franceses.[3]

Segundo artigo de Vera Beatriz Siqueira[4], esta imagem do sábio no gabinete poderia, portanto, dizer respeito a um autorretrato ou a uma representação arquetípica dos ditos “artistas viajantes” no Brasil. Ao se descrever como “sábio viajante”, Debret constrói uma imagem textual oposta à aquarela aqui analisada; a descrição de aventureiro que segue rumo ao estranho Novo Mundo, permeado por “entusiasmo”, é substituída pela clausura do estudo em um espaço fechado.

Ao se deter nos detalhes da imagem, atributos relativos a um ofício que está entre a ciência e as artes visuais são percebidos, tal qual muitas das expedições científicas realizadas no Brasil no século XIX. Especial atenção para o caderno que se encontra sobre a cadeira e onde, à direita, em pequeníssimo detalhe, é possível enxergar a forma de um peixe. Este elemento, somado às aves sobre a parede, remetem, por exemplo, a estudos de taxonomia. Mais do que isso, a própria opção por colocar a palavra “gabinete” na única descrição da obra, a insere em uma tradição de imagens de espaços da intelectualidade que é anterior ao século XIX. Elementos de medição do mundo, como o globo terrestre e o termômetro, junto à imagem do amontoamento de livros (pequena biblioteca) indicam, apenas como exemplos breves, iconografias que remeterão às profissões de alquimista, astrônomo, bibliotecário, geógrafo e, claro, cientista e artista. Em todas elas se percebe o isolamento da vida exterior e a dedicação aos estudos; a imagem se restringe ao espaço privado, doméstico e é de dentro dele que se buscará algum sentido para o mundo externo e para a existência.

Olhando em detalhe seu rosto, seria possível afirmar que, mais do que olhar para baixo, este sábio tem os olhos fechados. Em vez de ser um momento de escrita atenciosa e reflexiva, poderia se tratar da captura de um pequeno vacilo, de um cochilo, de uma desistência do conhecimento. Na incapacidade da precisão quanto a este detalhe do rosto, outro dado formalmente maior requer atenção: a rede. Cortando a imagem horizontalmente, com suas varandas decoradas expostas, este objeto me parece tão protagonista da imagem quanto o sábio. Ele é o responsável, creio, por grande parte da estranheza da composição: o que uma rede faria dentro do gabinete de um sábio? Que espécie de gabinete é este representado por Debret?

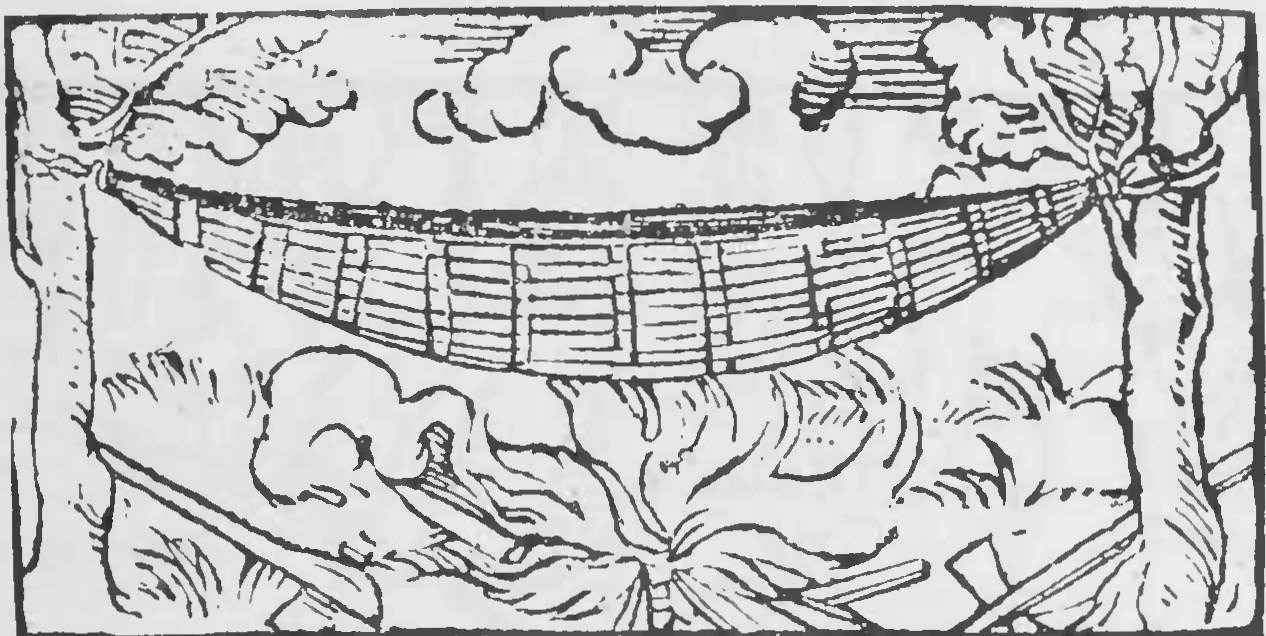

O antropólogo Luís da Câmara Cascudo publica em 1957 um esclarecedor livro sobre o tema intitulado “Rede de dormir – uma pesquisa etnográfica”. Já através de seu título, a imagem de Debret ganha outra camada de leitura. Estas redes, encontradas com mais recorrência aos índios do atual território brasileiro e do território das Guianas, possuíam outro nome quando da chegada dos portugueses ao Brasil: ini. Em tupi-guarani, como o autor comenta, esta palavra significaria “linha”, “fio” e, mais recorrente, “aquilo em que se dorme”. Estes objetos, portanto, são antes de tudo redes para dormir. Quando Debret realiza uma imagem onde o sábio se encontra sentado sobre a rede, especialmente quando tem ao lado cadeiras e bancos que são adaptados a fim de criar uma ambiência de gabinete, pode querer demonstrar o caráter improvisado do cotidiano no Brasil. Como Câmara Cascudo também comenta em seu livro, o mobiliário do Brasil, até o princípio do século XIX, era extremamente escasso. A presença de camas, por exemplo, e o surgimento de um mercado desses bens de consumo apenas despontará no final do século.

Pero Vaz Caminha, responsável pelo primeiro relato escrito acerca do Brasil, já comentava o uso desses estranhos “móveis”:

… em que haveria nove ou dez casas, as quais eram tão compridas, cada uma, como esta nau-capitânia. Eram de madeira, e das ilhargas de tábuas, e cobertas de palha, de razoada altura; todas duma só peça, sem nenhum repartimento, tinham dentro muitos esteios; e, de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos, alta, em que dormiam. Debaixo, para se aquentarem, faziam seus fogos. E tinha cada casa duas portas pequenas, uma num cabo, e outra no outro.[5]

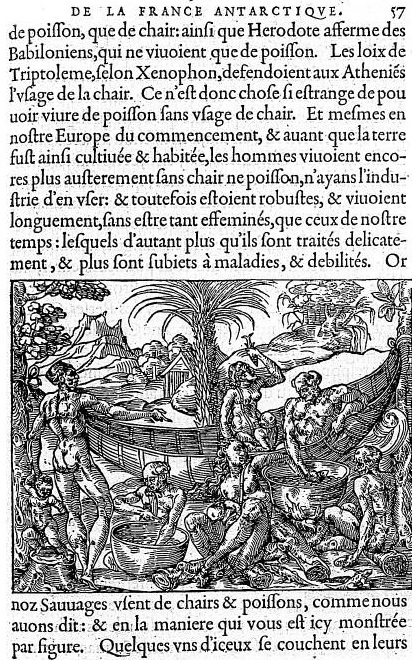

Jean de Lery – – gravura de “História de uma viagem feita à Terra do Brasil, também dita América” – 1578.

Hans Staden – gravura de “História verídica e descrição de uma terra de selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos” – 1557.

Desde o “descobrimento” do Brasil, as redes indígenas se configuraram como o principal meio de repouso e sono dos habitantes da colônia. Um número extenso de viajantes dedicou linhas a este fato: André Thevet, Jean de Lery, Hans Staden, Jean Nieuhof e Karl von den Steinen, apenas para citar alguns. O objeto causava estranhamento e gerava debate. Por que os índios o criaram? Por que não deitar sobre uma superfície mais rígida, tal qual uma cama? As interpretações mais comuns, segundo a compilação feita por Câmara Cascudo, eram de que o seu entrelaçado impedia que alguns insetos picassem os índios.

A primeira imagem referente ao Brasil em que se figura a rede data de 1551. Para receber a comitiva de Henrique II e Catarina de Médici em Rouen, na França, em 1550 se realiza uma grande festa na melhor tradição da Antiguidade. Como diferencial, porém, a presença de cinquenta tupinambás “importados” do Brasil e restritos a uma área. Frutos da observação curiosa dos franceses, eles são representados visualmente e descritos em um texto de autoria desconhecida. Entre arcos, flechas e escudos, à esquerda da composição, a presença da rede acompanhada de um importante detalhe: dois índios, sendo um homem e uma mulher. Esta associação entre objeto de descanso e o indício do sexo perpassa muitas das outras imagens da rede realizadas durante a colonização do Brasil. No primeiro mapa em que ela aparece, de 1556 e de autoria de outro francês, o cosmólogo Guillaume Le Testu, logo abaixo da palavra “Brèsil” temos, novamente, os dois índios deitados na rede. Há aqui, porém, a inserção de um elemento descrito não apenas por Caminha, mas por outros viajantes: o fogo abaixo da rede.

Qual seria sua função? Espantar o frio, afastar animais perigosos e dissipar espíritos maus são algumas das justificativas levantadas por Câmara Cascudo. De todo modo, é interessante perceber a solução dada por Le Testu: havendo fogo abaixo desses corpos, porque não transformar a fogueira em uma arcaica cozinha? Uma perna torra ao lado do fogo, ao passo que homem e mulher dormem. À direita, outra figura indígena porta um machado e dá prosseguimento ao despedaçar de um corpo. Este tipo de iconografia lembra a associação, desde a Idade Média, entre três dos pecados capitais, ou seja, a preguiça, a gula e a luxúria, como relacionados por João Cassiano no que diz respeito à relação com o corpo e os prazeres da carne.[6] Deste modo, o europeu do Renascimento conseguia reunir em uma composição três dos elementos que mais impressionavam no novo mundo: a cama indígena, a rede e seu elogio à preguiça; a ausência de vestuário e o apelo à visualização da nudez dos corpos; o canibalismo encontrado em algumas tribos e recebido como primitivismo e selvageria.

Theodor de Galle – “Américo redescobre a América; ele a chamou uma vez e desde então ela permanece acordada” – 1630.

Outro exemplo, da virada do século XVI para o XVII, datada em 1587, amplia a alegoria da rede do Brasil para o continente americano. Jan van der Straet, ou como geralmente é referido, Stradanus, artista flamenco, realiza um desenho da chegada de Amerigo Vespuccio ao Novo Mundo. A alegoria da América se dá através do corpo de uma índia que repousa sobre uma rede. Ao fundo, novamente, uma cena de canibalismo em torno de uma fogueira. A caravela, a cruz e o instrumento utilizado para navegação por Vespuccio dão o tom do contraste entre civilização e selvageria. Theodor de Galle, gravurista flamengo, irá transformar o desenho em gravura, em 1630 e completar com uma frase abaixo: “Américo redescobre a América; ele a chamou uma vez e desde então ela permanece acordada”. A América, assim como o hino da nação brasileira diz, estava “deitada eternamente em berço esplêndido”; preguiçando sobre a rede de dormir, se fazia necessário que um homem de exceção como Vespuccio a despertasse.

No século XIX, portanto, a rede de dormir já se configurara como um objeto importante das representações não apenas do Brasil, mas da América. De todo modo, as gravuras, desenhos e tapeçarias encontrados com este elemento iconográfico, geralmente o enquadram em relação aos nativos do novo mundo, ou seja, os índios e, em alguns exemplos mais raros e curiosos, os negros. Mesmo sendo considerado, como já citado aqui, um dos objetos centrais da vida doméstica no Brasil, é apenas em algumas imagens do começo do século XIX que haverá a representação do homem branco próximo ou deitado nela tal qual mostra Debret.

Em outro imagem do artista francês é possível observar a relação entre sociabilidade, clima e a inação do corpo. Quatro homens são vistos em “Uma tarde de verão”, onde dois tocam instrumentos e outro se refresca. No chão, uma figura humana que se assemelha ao nosso sábio do gabinete. No lugar da rede, porém, ele tem as pernas cruzadas e a atenção dedicada à leitura de um livro. Mais uma vez, a esperada postura concentrada da leitura sobre uma cadeira é substituída pela informalidade e pela sinuosidade do corpo. Se uma mão segura o livro, a outra coça o pé. Debret descreve a situação:

No Rio de Janeiro, por exemplo, onde o brasileiro rico deixa a mesa no momento em que o clima, aquecido após seis ou sete horas, estende sua influência abafadora até o interior das habitações e, com a boca abrasada pelo estimulante dos temperos e o céu-da-boca queimado pelo café fervendo, já semidespido, procura, quase em vão, a sombra e o repouso, ao menos durante duas ou três horas. Afinal adormecido, banhado de suor, desta vez sem se dar conta, acorda lá pelas seis horas da tarde, momento mais fresco em que começa a viração. Agora, com a cabeça um pouco pesada, cansado pelo trabalho da digestão, manda trazer um enorme copo d’água, que bebe, enxugando lentamente o suor que escorre em seu peito. Retomando pouco a pouco os seus sentidos, escolhe uma distração agradável que lhe ocupe até o cair da noite…[7]

No Brasil, portanto, nessa trajetória entre o Renascimento e o século XIX, ninguém escapa da indolência. O índio é preguiçoso por não conhecer o conceito de trabalho atrelado ao cristianismo e mercantilismo do homem branco europeu; os negros, por sua vez, no limiar entre a preguiça e a tristeza (o banzo) devido ao seu transplante forçado da África; os portugueses teriam fugido de sua terra-natal justamente para desfrutar de uma temporalidade estendida dos trópicos e, por consequência, também são incriminados. As teorias raciais constantes ao século XIX tinham, portanto, a possibilidade de relacionar o “fracasso” do Brasil à miscigenação, tal qual pode ser visto nos escritos de Silvio Romero, Nina Rodrigues e João Batista de Lacerda.

Não é uma mera coincidência o fato de que o crítico de arte Gonzaga Duque, em texto de 1900, sobre a pintura produzida durante o Brasil colônia, inicia a argumentação com a seguinte frase:

Se procurarmos nas origens das componentes do brasileiro-português as determinantes de suas disposições artísticas, encontraremos na nostalgia impassível do selvícola, na passividade do negro e no “lirismo triste” do branco enfraquecido, tipo de decadência do povo navegador, o trio de elementos fusíveis que nos esboça, em relevo esquemático, o foco afetivo da sua esfera psíquica.[8]

Apenas as novas imigrações europeias dadas no decorrer do século XIX e princípio do século XX seriam capazes de, literalmente, despertar o Brasil de seu sono e, efetivamente, se tratando já de uma nação independente e republicana, fazer com que se possa falar de uma “arte brasileira”. A partir deste percurso histórico se pode perceber as diversas associações entre os conceitos de “brasilidade” e “preguiça”; entre bocejos criamos e vivemos, dominados por um sol cortante e por palmeiras capazes de proporcionais mais que desejáveis sombras onde cantam os sabiás.

Pensando junto à autora Frances Yates e seu livro “A arte da memória”, em que a autora faz uma pequena história da mnemotécnica, ou seja, a capacidade de se construir redes de memorização de conceitos através de imagens, creio ser possível afirmar que se estivéssemos a erguer um “teatro da memória” dedicado ao Brasil enquanto conceito, inevitável seria ter a imagem de uma rede de dormir. Sua forma e sua associação literal ou ampliada enquanto um conceito relativo a uma suposta capacidade de se dedicar ao ócio e ao repouso em terras tupiniquins perpassa não apenas a produção de imagens durante o chamado modernismo com os ecos edênicos de Tarsila do Amaral ou mesmo a aparente inércia das pessoas pintadas por Di Cavalcanti, mas ecoa a produção contemporânea em sua gênese, em especial no que diz respeito ao célebre nome de Hélio Oiticica.

Em 1967, o artista desenvolve um novo objeto intitulado “Cama-bólide”. Feito de velhos pedaços de madeira, um colchão velho e um lençol, foi construído não apenas para ser visto, mas também para ser integrado ao corpo do até então espectador. O público, portanto, era convidado a entrar nessa, tocar sua textura e ali passar o tempo que desejasse dormindo dentro dessa estrutura. Nos dois anos seguintes, Oiticica desenvolveu um novo conceito artístico chamado “crelazer”; a palavra é uma fusão de outras duas: “criação” e “lazer”. Ele disse não se tratar do “… lazer repressivo, dessublimatório, mas o lazer usado como ativante não repressivo, como crelazer”. Nesse sentido,

… os ‘estados de repouso’ seriam invocados como estados vivos nessas proposições, ou melhor, seria posta em cheque a ‘dispersão do repouso’ que seria transformado em ‘alimento’ criativo, numa volta à fantasia profunda, ao sonho, ao sono-lazer, ou ao lazer-fazer não interessado.[9]

Se em 1969, no “Éden”, realizado na Whitechapel Gallery, em Londres, o espectador experimentava o repouso através da estesia de se fruir um leque de diferentes materiais como areia, palha e água, em 1973, na “Cosmococa 5 Hendrix War”, em co-autoria com Neville D’Almeida, lá está a nossa rede de dormir. Nosso corpo é convidado ao balanço e, diferente do sábio visto pelos olhos de Debret, incapaz de trabalhar de modo cientificista nos trópicos, somos levados a uma letargia do cubo branco passível de associação com o momento posterior ao uso da cocaína.

Tratamos aqui, portanto, de uma breve associação a arte contemporânea que muito poderia ser enriquecida através de diversos exemplos que perpassam localidades e gerações diferentes. As instalações de Ernesto Neto, as sutis linhas vermelhas de Ana Miguel, as proposições públicas do Opavivará!, o interminável reconhecimento de território de Paulo Nazareth e a entrada em um ambiente almofadado e privado de Orlando Maneschy são apenas alguns dos pontos que poderiam ser conectados a essa tradição de imagens.

Entre as imagens da alteridade e o assumir da vida através da potência da adversidade, a cultura brasileira vai balançando, em um eterno gerúndio, de cá para lá. Cultua-se o sono e a preguiça, do mesmo modo que são associados de modo pejorativo a algumas regiões do Brasil, especialmente aquelas próximas ao litoral, à vadiagem e malandragem do corpo sensual.[10] Para o bem ou para o mal, é inegável seu lugar de destaque na construção de uma memória coletiva em que o banal gesto de fechar os olhos e se entregar a Morfeu é matéria-prima para a produção de imagens desde o momento do eurocêntrico ato de se destruir o manto que protegia as muitas redes que ocupavam essa extensão geográfica que ainda não se chamava Brasil.

[1] Essas aulas expositivas faziam parte do projeto “Unfolding art history in Latin America”, financiado pela Getty Foundation. O projeto de intercâmbio acadêmico é organizado por professores do Instituto de Artes da UERJ e conta com a participação de outros professores, alunos de graduação e pós-graduação da Universidad San Martín (Argentina), Universidade Nacional Autónoma de México, Universidad de Los Andes (Colômbia) e Universidad San Francisco (Equador). Para mais informações, acessar <http://www.unfoldingarthistory.com>

[2] BANDEIRA, Julio & LAGO, Pedro Corrêa do. Debret e o Brasil: obra completa, 1816-1831. Rio de Janeiro: Capivara Ed., 2008.

[3] DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. São Paulo: EDUSP, 1978, pág. 23.

[4] SIQUEIRA, Vera Beatriz. “Aquarela do Brasil: a obra de Jean Baptiste Debret” in 19&20. Rio de Janeiro, v. II, n. 1, jan. 2007. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/artistas/debret_02.htm>

[5] PEREIRA, Paulo Roberto (Org.) Os três únicos testemunhos do descobrimento do Brasil. Rio de Janeiro: Lacerda, 1999, pág. 50.

[6] Consular PROSE, Francine. Gula. São Paulo: Arx, 2004.

[7] BANDEIRA, Julio & LAGO, Pedro Corrêa do, op. cit., pág. 181.

[8] DUQUE ESTRADA, Luís Gonzaga. Outras impressões: crônica, ficção, crítica, correspondência, 1882-1910. Rio de Janeiro: Contra Capa/FAPERJ, 2011, pág. 286.

[9] OITICICA, Hélio. “A obra, seu caráter objetal, o comportamento”. Dezembro de 1968. Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=documentos&cod=122&tipo=2>

[10] Penso aqui em duas construções culturais. A primeira diz respeito à figura do Zé Carioca, criação de Walt Disney, personagem de filmes como “Saludos amigos!” (1942) e protagonista de uma famosa história em quadrinhos em que exemplificava a esperada “malandragem carioca” através de sua recusa ao trabalho e de um comportamento que por diversas vezes se aproveitava dos personagens ao seu redor. Também penso aqui, em segunda instância, na tese de doutorado de Elisete Zanlorenzi, defendida na USP e intitulada “O mito da preguiça baiana” (1998). Associações entre a Bahia e a preguiça podem ser vistas também em filmes como “Ó paí, ó” (2007), dirigido por Monique Gardenberg.

***

RAPHAEL FONSECA é doutorando em História da Arte pela UERJ, professor de Artes Visuais no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, curador de diversas exposições e crítico de arte atuante nas revistas ArtNexus e DasArtes. Reúne sua produção textual em um blog (http://gabinetedejeronimo.blogspot.com).

Todos os direitos reservados.