Complexidade, Metabiologia e Criatividade

Conversa com Gregory Chaitin, Ricardo Basbaum e Virginia Chaitin

A seguinte conversa foi realizada no dia 12 de abril de 2014, na ocasião dos Encontros Carbônicos, evento realizado pela Revista Carbono, com apoio da galeria Largo das Artes e patrocínio da Funarte, e que englobava uma exposição coletiva e uma série de conversas públicas entre artistas e cientistas.

A partir do tema “Complexidade, Metabiologia e Criatividade”, a conversa contou com a participação do matemático Gregory Chaitin, o artista Ricardo Basbaum e a filósofa da ciência Virginia Chaitin, e com mediação de Marina Fraga e Marcelo Bozza.

GREGORY CHAITIN:

Boa tarde a todos. Eu sou argentino, passei muitos anos fora da América do Sul, e agora estou muito muito feliz de estar de volta ao Sul da América, com a minha esposa, que é brasileira, a Virgínia. E a minha intenção é de ficar aqui agora. É um grande prazer para mim estar com vocês, acho que a maioria de vocês é artista. O lugar é bem artístico. Eu morava em Manhattan, mas minha verdadeira casa era o Museu de Arte Moderna em Nova York (Moma), eu passava o tempo todo lá. Assim, me sinto bem em casa aqui com vocês. Ademais, quero agradecer a tudo que foi feito possível para eu estar aqui no Brasil, e fazer as investigações das quais vou falar. Vou falar de ideias que foram feitas no Brasil, com o apoio da Capes, e dentro do Programa de Pós-Graduação em História da Ciência e das Técnica e Epistemologia, que é coordenado pelo meu grande amigo, poeta, matemático, Ricardo Kubrusly, que está aqui presente. Muito obrigado, Ricardo!

Eu sou matemático, e vocês podem perguntar: “o que faz um matemático aqui? É uma reunião antirreducionista, a favor da criatividade, e os matemáticos são as pessoas mais chatas do mundo. Passam o dia todo calculando, resolvendo problemas de tanques de guerra e outras armas de guerra para governos nefastos.” Bom, nem toda a matemática é assim! Existe matemática artística, existe, inclusive, matemática subversiva. Eu quero falar dessa matemática revolucionária subversiva, que é pouco conhecida.

Entre 1931 a 1936, Kurt Gödel realizou trabalhos pouco conhecidos, que têm uma profundeza intelectual brutal. São trabalhos históricos, como a Guerra de Tróia ou outros eventos assim grandiosos na história da humanidade, mas são pouco conhecidos. Por que são tão interessantes? Os matemáticos ‘super quadrados’ pensavam que a matemática era um sistema fechado, rígido, ordenado, e o matemático que melhor o disse foi um alemão, David Hilbert, na década de 1900. Ele elaborou a visão clássica da matemática, um sistema fechado, ordenado, eterno, que se dava em absoluto branco e negro. Essa é uma visão que parece boa, porque uma certeza absoluta é um sonho, só os deuses têm certezas absolutas e conhecem a verdade, os homens, não. Mas existe o lado ruim do sistema fechado, fascista, uma espécie de cárcere, um sistema que não tem espaço para a criatividade, e no qual o matemático é uma máquina, o matemático estereotípico. Bom, essa visão da matemática explodiu, chegou a uma contradição, no trabalho de Kurt Gödel no ano de 1931. Gödel era um senhor pequeno, falava pouco, não tinha filhos, mas era altamente subversivo e revolucionário. Ele não queria desafiar todos da matemática, nunca falava em público, contudo publicou um modesto trabalho que descordava da ideia standart da matemática, chamado Teorema da Incompletude. Este trabalho demonstra que a matemática não é um sistema fechado, estático, com verdades absolutas, demonstra que a matemática é um sistema aberto, que não existe verdade absoluta, que a verdade não é branco ou negro, e que era matemática pura. A matemática pura tem o objetivo de mostrar que a matemática não é uma ciência, é uma arte. E esse é o resultado de Gödel em 1931. Depois disso, Gödel quase não publicou nada, e se dedicou a estudar a filosofia de Leibniz. Mas, em 1936 vem um trabalho também muito revolucionário, de Allan Turing, em que ele diz que na matemática pura não existe método geral para se conhecer a verdade, que há problemas que exigem criatividade, há problemas matemáticos que não são resolvíveis de forma mecânica, mas se tem que ser criativo. E esses resultados são tão subversivos porque não são a autoimagem que os matemáticos tinham deles mesmos – inclusive Platão estaria muito chateado com esses resultados, porque para ele a filosofia se baseava na razão, que imita a matemática pura, e se a matemática pura está com problemas de base, isso afeta todo o saber. Não se poderá saber o que é ético, o que não é, quem é bom, quem não é. Segundo Platão, todo o pensar humano, filosófico, estético, político, ético, quanto mais se aproxima da matemática pura, quanto mais base na razão, melhor é – assim se conhece a verdade. Bom, a matemática mesma demonstra que não é assim, nem na matemática pura isso funciona. Estes dois senhores são conhecidos, mas não pela obra milenar e subversiva que fizeram, por mecanismos de defesa ecológico/ideológico da comunidade científica, que, como sempre, suprime ideias novas.

Então, os matemáticos nunca aceitaram que não há certeza absoluta, que é um sistema aberto, em contínuo devir, com incertezas, e que a criatividade é a base de tudo. Porque eles preferem achar que existe certeza absoluta, que a verdade é branco ou negro. Enfim, o mesmo passou com os resultados de Turing, que é mais conhecido por ser um dos inventores do computador. O computador é uma ferramenta para artistas, mas também pode ser uma coisa muito ruim, já que hoje se pensa que os humanos são computadores. E essa visão de humanidade, diz basicamente, como propõe Marvin Minsky, da MIT, que “nós somos seres vivos baseados em carbono, que criamos seres vivos baseados em silício para embasar-nos.” E isso eu acho que é uma visão muito ruim, diante da qual estou contra. Então, existem esses dois trabalhos da década de trinta que falam de criatividade, que falam que a matemática não é fechada, que não há certezas, que é um processo e não algo estático e eterno. Mas são ignorados.

Tenho feito aqui no Brasil, no HCTE (História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia), na UFRJ, trabalhando em parceria com minha esposa Virgínia, um desdobramento matemático do conceito de criatividade. A ideia é usar a matemática, que tem fama de “reducionista”, para compreender coisas não-reducionistas. Pode parecer, mas não é de todo impossível. Como primeiro exercício, eu tentei entender a criatividade na biologia, a criatividade na biosfera, a criatividade fornecida por mutações aleatórias mais a seleção natural, que se supõe que nos criou. Isto, não sei se é certo. Os extremistas da ciência acham que nós somos produtos da aleatoriedade, que Deus foi substituído pelo acaso. Então, como uma pergunta matemática, busquei tentar compreender como pode funcionar a criatividade na biologia, e se as mutações aleatórias com seleção natural seriam criativas. Se a vida pode desdobrar-se somando esses dois mecanismos. E é feito um novo campo da matemática, um campo embrionário, que eu chamo de Metabiologia. A Metabiologia é brasileira, foi feita aqui, e publicada em livros nos Estados Unidos, Espanha, Itália e Japão. E é, como disse, uma tentativa de compreender a criatividade na biologia. Não é uma tentativa de fazer uma simulação no computador da evolução da vida, minha proposta é de demonstrar matematicamente que existe um modelo super simplificado da vida, um modelo prototípico, onde a vida vai evoluir e continuar evoluindo; onde a vida vai se desdobrar, e onde a criatividade biológica funciona com a intenção de compreender um caso importante para nós: o da criatividade. Fiz um modelo da biologia super simplificado: meus organismos não têm corpo, têm somente material genético. DNA é uma linguagem de programação não muito compreendida, portanto eu estudo a evolução aleatória com seleção natural não de programas naturais, mas de softwares artificiais, que são programas escritos em linguagem de programação. A minha proposta é de aproveitar essa metáfora: DNA visto como linguagem de programação, linguagem digital, e ver se eu posso programar sem programador.

Quer dizer, a ideia da teoria de Darwin é desenho sem desenhador: dispensar deus e fazer tudo ao acaso, por seleção natural. Então, minha versão super simplificada é tentar programar sem um programador. Pegar um software, fazer modificações ao acaso, aplicar uma noção de aptidão e seleção natural, e ver se os programas melhoram, se consigo programar sem um programador. E o resultado é que um caso, pelo menos, se consegue. Assim, essa é uma modesta tentativa de buscar captar a ideia essencial da criatividade biológica na matemática. Porque eu acho que a matemática conversa muito pouco com as ideias fundamentais da biologia. Existem modelos matemáticos de fenômenos biológicos, mas não da questão central da biologia, que é: mutações aleatórias e seleção natural é suficiente para criar a nós todos, toda a riqueza da biosfera? E eu não resolvo esse problema, mas tento tomar um primeiro passo nesta direção.

Assim, para resumir um pouco: no século passado ocorreu uma revolução conceitual na matemática, mas não foi aceita pelos matemáticos. Foram dois matemáticos, Godel e Turing, que demonstram, através de ferramentas matemáticas, que a matemática não é ciência se não for arte. Não é fechada, não há certeza absoluta. Esses resultados são tremendamente revolucionários, naquele momento provocaram traumas psicológicos para muitos matemáticos, que superaram o trauma continuando a fazer as coisas como antes. Eu acho isso ruim. O fato é que a matemática destroçou a si mesma no século passado, e isso é maravilhoso, divino. Essa visão fascista, hitleriana, da matemática como um modelo de poder que escraviza, destroçou a si mesmo. Gödel, quietinho, calado, pequenino, publica um trabalho que parece muito técnico e, eu nem falo muito do resultado filosófico do trabalho, eu prefiro que o resultado fale por si. E o resultado foi aceito como sem grandes impactos filosóficos, mas tem! O resultado, repetindo, era demonstrar, que a matemática, que antes parecia uma ciência super dura, usando ferramentas duras, era uma ciência mole. É um resultado muito interessante. Eu acho que sempre existiram matemáticos que foram grandes artistas, a matemática tem muitos estilos, existem os pesados e autoritários, mas as pessoas que criam campos novos dentro da matemática são todas revolucionárias. A essência da matemática é a liberdade de criação. O critério na matemática é estético, basicamente. As ideias matemáticas tem que ser belas, lindas. É certo que há matemáticos que se interessam por aplicações ou questões técnicas, sem importância, mas eu acho melhor ignorar esse casos tristes da enfermidade matemática, e concentrar nos grandes heróis da criatividade. Falei de Gödel e Turing, mas tinha que ter falado também de Emil Post, que foi um pouco esquecido, mas quem compreendeu melhor, quiçá, Gödel e Turing, e seus resultados são parecidos. Na década de 1940, esses resultados, chamados metamatemáticos (que estudam a matemática usando ferramentas matemáticas), demonstram que a tendência super formalista, axiomática, na matemática, tem que reverter-se para abrir espaço para a criatividade. Segundo Post, a criatividade é a base da matemática, não só seu mecanismo formal não são regras ordenadas, mas há um continente novo para explorar. Assim como o que os bandeirantes fizeram em São Paulo. E essa é, basicamente, a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado.

Marina Fraga: Obrigada à você, Gregory. Vou passar a palavra para Ricardo Basbaum.

RICARDO BASBAUM:

Boa tarde. Queria agradecer pelo convite para estar nessa mesa tão interessante, junto com colegas de diversas áreas. Quando a Marina me convidou para participar deste encontro, carbônico, junto com colaboradores de diversas áreas, eu trouxe uma questão do meu trabalho como artista, que eu achei que poderia funcionar para essa conversa coletiva, envolvendo protagonistas, ou atores, de diversos campos do conhecimento. Sempre é uma questão: como o campo da arte pode conversar com o campo, não só da ciência, mas qualquer outro campo do conhecimento? Isso é sempre interessante. Então, eu trouxe uma questão do meu trabalho que não sei se alguém já escutou antes, mas vocês vão ver que o próprio tema da minha apresentação tem a ver com repetição e redundância. Por outro lado, nem sempre o que a gente faz enquanto artista é de domínio público, apesar do campo da arte ser um campo público, um campo que se lança para fora do artista, para um lugar mesmo de conversa, para a sociedade, enfim. Mas, existem tanto artistas no mundo hoje, não é? E, depois, o tempo de recepção de um trabalho é muito lento, de fato. Eu penso que no tempo de vida de um artista, dez pessoas, no máximo (será que é um exagero esse número tão pequeno?), de fato podem se envolver em uma conversa mais próxima, alongada, com essa prática, que, na verdade, tem um tempo de recepção que é incontrolável, que não se mede pelo tempo de vida do artista, nem pelo tempo curto de uma pragmática dentro do campo da arte, entre fazer uma exposição, publicar um livro, vender um trabalho. Tudo isso hoje virou muito ágil, muito mecânico, e o tempo de recepção é um tempo mais longo, de convívio com alguma dessas coisas. Não é à toa que a gente continua vendo objetos interessantes que foram feitos há cinco mil anos atrás ou mais, ou temos interesse nas cavernas até hoje. Ainda achamos aquelas perguntas feitas nas cavernas interessantes, aqueles desenhos, enfim.

Então, por isso tudo, eu não tenho problema em me repetir mais uma vez, se é que esse é o caso. Porque quando eu apresento meu trabalho, tenho que começar mais ou menos daqui, desse lugar, e dessa imagem.

É uma imagem que data do início dos nos noventa. Apesar de eu ter começado a trabalhar como artista muito jovem, no início dos anos oitenta – a minha geração é aquilo que se convenciona chamar de geração 80 (eu tenho muitas críticas a essa nome, sobretudo porque esse nome não quer dizer nada, apenas uma datação temporal, não diz respeito a tudo que se fazia naquele momento, à variedade de trabalhos e tudo mais. Historicamente, a história da arte brasileira só retém um pouco da volta a pintura, mas isso é muito pouco). Bom, comecei a trabalhar nesse período, mas chegou um certo momento, em torno de 1990, 1991, 1992, em que eu decidi reduzir todo o meu trabalho, tudo o que eu fazia, a esse desenho, e começar de novo a partir desse desenho. Ver o que era possível fazer a partir dessa imagem. É uma imagem muito reduzida, é um signo. Como signo, ela também é uma imagem, mas é algo que também funciona a nível do discurso, das palavras, é um signo visual que também é verbal. Para mim foi importante essa redução porque me permitiu também, a partir desse desenho, avançar o meu trabalho para uma série de questões, a partir da escrita, em relação ao que se chama arte conceitual ou conceitualismo. Então, essa redução para mim foi muito útil, muito importante. Reduzir o trabalho a um sinal, a um signo.

Mas esse sinal, ou signo, que é verbal e visual, também é um vírus. Em que sentido? Não só o desenho remete a desenhos utilizados para representar o vírus. O que é vírus? É um objeto? Os próprios biólogos não sabem se o vírus é vivo ou não, o vírus não tem metabolismo, ao mesmo tempo em que carrega informação. O vírus não é sempre um elemento da patologia que deixa as pessoas doentes, mas é também algo que colabora na chamada evolução. Muitas partes das nossas células, hoje em dia, se eu não me engano, são resultados de vírus que se instalaram ali há muito tempo atrás, e se incorporaram ao organismo. Então, essa questão do vírus, como um elemento deflagrador de uma poética, foi importante para mim nesse momento. Embora muitas dessas questões ainda não estivessem tão claras, o que eu vou falar aqui já é o resultado de uma prática em torno do desenho, que já vem de duas décadas. Naquele momento, essa imagem aparece basicamente com a ideia de memória: era uma partícula mnemônica. E a presença desse desenho, não desse modo como eu estou mostrando agora, mas de outras maneiras, misturados a situações de objetos, de instalações, de desenhos; a ideia da mistura desse elemento no meio de outras imagens, indicava o interesse mnemônico. O visitante entrava na galeria, no museu, seja onde for, e tinha um contato com os trabalhos – a chamada experiência, ou vivência, estética (essas palavras também têm um certo desgaste, mas elas dizem muita coisa sobre esse encontro privilegiado, denso, desterritorializante, enfim, que tem a ver com a experiência do choque, muitas vezes, com a ideia de um trauma, se a gente quiser). Naquele momento eu queria construir a poética do trabalho a partir desse encontro: eu queria que o visitante deixasse a galeria com o vírus no corpo, vamos dizer assim, carregando essa partícula a partir de uma estratégia de contato com a obra que seria de contato e contaminação. Quer dizer, o visitante seria contaminado, a instalação, o trabalho, instauraria uma região de contágio. Evidentemente, não um contágio como sarampo, gripe, ou o que quer que seja, mas um contágio de outra ordem, como os antropólogos podem se referir a uma epidemiologia da cultura, por exemplo, ou algo que foi chamado por um biólogo de meme, mas não é um termo que eu utilizo.

Quando eu estruturei esse trabalho, era muito presente nos anos oitenta, as falas de um filósofo chamado Baudrillard, que falava muito em contágio, na questão da replicação das imagens e tudo mais. Mas sobretudo me interessava a ideia de contágio vinda de uma artista, que é a Lygia Clark. Ela trabalhou diretamente com essa ideia de contágio, trabalhou com a ideia do contato com objetos na pele. Com seus Objetos Relacionais, Lygia Clark era capaz de tocar o corpo e produzir transformações nesse corpo, entrar com esses objetos no corpo, abrir esse corpo, puxá-lo para fora, e reconstruí-lo, reconfigurá-lo, transformá-lo, numa certa terapêutica, como ela mesma gostava de falar. Então, uma estratégia do meu trabalho foi a partir dessa ideia do vírus, com o contato e a contaminação, com o contágio, pensando que o visitante deixava a galeria com esse signo circulando no seu corpo; pensando o corpo do visitante como alguém que vai levar esse trabalho para incontáveis outros lugares, e pensando também essa estratégia de memória, que é uma estratégia mnemônica, como também um refrão que se repete, por todos aqueles que vão levar essa frase. Pensando essa imagem, também propõe o campo das artes visuais em proximidade, por exemplo, com o campo da música popular: quando a gente escuta alguém cantarolando uma música e não sabe mais quem fez essa canção, e a gente fica apenas com o refrão pop, do tipo “i love you, you love me”. Então, também esta imagem ambiciona funcionar como um refrão, que volte a qualquer momento sem se saber quem, ou como, isso começou. Esse é um aspecto do trabalho.

Um sociólogo canadense, chamado Thierry Bardini, escreve sobre o que ele chama de hipervírus, o vírus do vírus. Para ele, a ideia do vírus é uma metáfora do pensamento do final do século XX. Como a gente não sabe se o vírus está vivo ou morto, o vírus carrega informação, é um veículo. Enfim, o que é este objeto? Então, há esse desconhecimento: a gente entende como ele funciona, mas ele funciona em tanta regiões ambíguas… Então, ele é uma espécie de elemento que indica uma fronteira do conhecimento e, ao que parece, a necessidade das diversas disciplinas de chegarem naquele lugar e inventarem algo – é um certo horizonte, uma linha de fronteira. O Thierry Bardini pensa que o hipervírus é uma ótima metáfora do pensamento do final do século XX, e ele cita diversos pensadores, como por exemplo Derrida, Deleuze, e outros, como pensadores do hipervírus. Ele cita uma entrevista com Derrida, por exemplo, em que ele diz “Talvez eu não tenha sido nada mais do que um epidemiólogo, porque todo o meu trabalho, enquanto filósofo, teria sido um trabalho de pensar como colocar o outro no eu.” Como trabalhar a alteridade enquanto sujeito, como sustentar o sujeito em relação a alteridade? E o vírus é essa partícula de alteridade, esse elemento estranho, diferente, um elemento que também é da ordem do artifício, que nos faz pensar a experiência junto com esse elemento fora de nós. Diz o Derrida: “Tudo que tenho feito está dominado pelo pensamento sobre o vírus, o que poderia ser chamado de parasitologia ou virologia, um vírus podendo ser muitas coisas. O vírus é, em parte, um parasita destrutivo que introduz desordem na comunicação. Mesmo do ponto de vista biológico, isso é o que ocorre com o vírus: faz sair dos trilhos o mecanismo de tipo comunicacional, só codificação e decodificação. Por outro lado, é algo que não é vivo, nem não-vivo, o vírus não é um micróbio, e você seguir esses dois caminhos, aquele do parasita, que do ponto de vista comunicativo interrompe uma destinação, interrompendo a escrita, a inscrição, a codificação e a decodificação da inscrição; e aquele que, por outro lado, não está vivo nem morto, você terá a matriz de tudo que fiz desde que comecei a escrever”. É bastante interessante essa entrada.

Por outro lado, na minha prática como artista, a necessidade se eu iria repetir esse desenho novamente, e novamente e novamente, me fez pensar se esse desenho não tinha relação com algum tipo de trauma, afinal de contas o retorno desse desenho o tempo inteiro, na minha prática, fazia falar de alguma necessidade de alguma coisa com a qual eu teria que lidar, e que retornava. Claro, não adiantava eu procurar no meu corpo este desenho marcado, não adiantaria eu fazer um exame de sangue encontrar isso no meu sangue, porque eu não encontraria, mas compreendi que tinha algo nesse desenho da experiência de um trauma. E, ao longo do tempo, eu fui reconhecendo esse trauma, não como um trauma pessoal, afetivo no sentido tradicional psicanalítico, mas um trauma que estava ligado exatamente a essa experiência dos anos oitenta, momento em que eu comecei esse processo, que talvez não tenha fim na prática de um artista, ou de qualquer prática de um pensador, essa prática de se construir em público enquanto ator ou agente. Então, todo artista enfrenta isso, essa construção de si em público, e tem de pensar: “que tipo de artista eu quero ser? Que tipo de artista eu conseguirei ser?”. Porque também esse lugar de se construir enquanto artista é um lugar que a gente não controla totalmente, porque a sociedade nos legitima enquanto artistas, então também esse papel é um lugar de projeção da sociedade sobre esse indivíduo ou esse sujeito. A gente se inventa como artista, mas a gente enfrenta resistências, a gente enfrenta negativas, e também enfrenta momentos bem sucedidos. O que a gente faz interessa ou desinteressa, mas ambos os momentos são igualmente importantes.

Então, o resultado dessa figura em público é algo que interessa a si mesmo, mas também é algo que interessa a sociedade, interessa ao outro também. O artista é um grande corpo de projeção da sociedade, a partir dos mecanismos de legitimação, pouco a pouco, em que o trabalho vai sendo reconhecido, sendo assimilado, vai sendo apropriado pelo outro. Então, eu fui reconhecendo esse trauma como resultado desse percurso dos anos oitenta, que, se a gente quiser falar um pouco historicamente, é exatamente o período no Brasil (e isso está associado as práticas do artistas da geração oitenta) em que a ditadura ainda estava se finalizando no país. Quer dizer, os anos oitenta são o período de abertura política, mas é também o período do final da ditadura, se a gente for lembrar que as eleições para presidente só ocorram em 1989…Todo o processo da arte no anos oitenta se faz ainda no final de um regime autoritário, e, de alguma maneira, as experiências durante os anos 80, em dupla, em trio, de performance, de pintura, de instalação, foram experiências de reconquista do espaço público para o artista, e de reconstrução desse personagem artista para além. Porque os anos oitenta são o período da abertura política e também são o período da entrada da economia neoliberal, que vai se interessar muito pelo campo da arte e pelo circuito da arte. Então, o circuito de arte brasileira se refaz nos anos oitenta, com o mercado atuando de uma maneira muito agressiva, e de alguma maneira as minhas experiências ali enquanto jovem artista me conduziram a esse desenho. A gente costumava falar, por exemplo, que o artista parecia ser tratado como um funcionário do galerista, que nos parecia ser uma função muito pequena para o artista, prestar serviços na galeria, quando essa relação deveria ser a oposta, a galeria deveria compreender os problemas para o artista e tentar equacionar tudo isso em uma certa economia. Mas essa é uma questão muito complicada e a gente não tem espaço para tratar aqui.

Mas, de alguma maneira, eu fui reconhecendo que esse desenho também aparece a partir desse “trauma”, que não é apenas individual, mas resultado de um processo coletivo. Eu penso em certos artistas trabalhando naquele período, recuperando um certo experimentalismo, trabalhando a performance, como a Marcia X, o Alex Hambuger, o Alexandre da Costa, o próprio Barrão – para falar alguns poucos nomes -. Quando eu trago essas tríades, elas são resultado de uma certa arquitetura conceitual, esse desenho verbal e visual, então foi muito importante esse desenho como uma maneira de abrir espaço também para a chamada fala do artista, a escrita do artista, que vai na direção contrária do artista como funcionário da galeria. Então, esse desenho aparece junto com três letras. O desenho fala da velocidade da comunicação, da rápida memorização, olhar esse desenho e sair da galeria com esse desenho na memória. Fala também de um tempo da comunicação, de uma rapidez do olhar. O desenho aparece, então, com três letras: N, B, P. E quando ele aparece, foi preciso escrever um pequeno texto, que eu vou ler aqui rapidamente. Esse texto foi lido originalmente no CEP 20000. Diz o seguinte:

“O que é NBP? NBP é um sigla formada por três letras. Uma espécie de motivação geral ou pretexto de trabalho, quase um programa para ações. Um meio para impregnação do espaço, quase um lugar comum atópico. NBP impregna e contamina. NBP desenvolve-se através de três ideias-vetores principais:

1) Imaterialidade do corpo. A matéria orgânica dissolve-se nos ritmos tecnológicos, na velocidade. Corpos que podem ocupar muitos lugares no espaço ao mesmo tempo. Temporalidades que impulsionam espaços. Espaços que configuram-se no tempo. Continuidades e descontinuidades. Nossos corpo transitando através dessas oscilações;

2) Materialidade do pensamento. O pensamento como algo que pode ser lançado, moldado, construído, acumulado, recolhido, contraído, expandido, amassado, jogado, corroído, revelado, ampliado, amplificado, estilhaçado, dissolvido, etc. O pensamento envolve as coisas, entre elas existe a atmosfera, com oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, enxofre, chumbo, alumínio; mas também partículas de pensamento. Essas partículas desprendem-se dos nossos corpos e cérebros em fluxos além de nosso controle, aderindo aos objetos e a outros pensamentos; possuem campos gravitacionais e magnéticos potentes, e distorcem e alteram imagens, todas as imagens das coisas. O pensamento é, portanto, essencialmente carregado de potencialidade plástica;

3) Logos instantâneo. É o conhecimento visual, arrebatador, súbito, envolvente, imediato, instantâneo. Queremos nos instalar, pretensiosamente, dentro deste intervalo mínimo, no interior da instantaneidade, melhor dizer, ao lado, mas do lado de dentro. Não como testemunhas, simples testemunhas oculistas, mas como estratégia para geração de outros processos, múltiplos e variados, a partir deste lapso. O intervalo de tempo entre meio emissor – ME: mensagem emitida – e meio receptor – MR: mensagem recebida. A variação de tempo mensagem emitida menos mensagem recebida tende a zero.

NBP é um programa para súbitas mudanças. Quais? Como? Quando? Deixe-se contaminar, elas serão fruto do seu próprio esforço. NBP, Novas Bases para Personalidade.”

Então, essas três linhas, Imaterialidade do corpo, Materialidade do pensamento e Logos instantâneo, constituíram uma primeira tríade de termos do trabalho, e ao correr do tempo foram aparecendo outros termos que foram funcionando e ajudando a modular esses três termos. A gente pode ver nesse desenho. Esses termos foram aparecendo dentro da prática, às vezes em um texto que está na parede de uma instalação, às vezes em um panfleto que é distribuído em uma exposição, às vezes em um pequeno ensaio, enfim, são situações muito concretas de ações do trabalho, que vão se dando ao longo dos anos. Em um certo momento, eu reuni esses termos nesse desenho.

Então, a partir dessa primeira tríade que eu li para vocês, aos poucos apareceram outros termos: espaço negativo, transparentes conceitos, geleia adversa, transatravessamento, adversa geleia, artista-etc, que têm a ver com certos momentos da minha prática. Um termo curioso, que seria um termo rápido de trazer para vocês é adversa geleia, geleia adversa, que é uma expressão que é o resultado de dois refrãos, se a gente quiser dizer assim, importantes para a cultura brasileira, um do Hélio Oiticica “da adversidade vivemos”, e outro do Décio Pignatari, quando ele fala da “geleia geral brasileira” no tropicalismo. Então, a adversa geleia, ou geleia adversa, é o resultado, é uma equação resultante da mistura desses outros refrãos. Mas, no meio disso tudo, aparecem três eixos importantes da minha prática, que eu marquei neste desenho: dinâmica de grupo, ensaio-ficção (uma escrita que mistura o ensaio e a ficção), e trauma, não o trauma pessoal, mas algo que fala de uma saúde coletiva, de uma terapêutica coletiva, ou de uma afirmação do vivo.

Para concluir, vou ler um parágrafo final de um pequeno ensaio que eu fiz, chamado “Em torno do vírus de grupo”, pensando o vírus como um vírus que produz coletivos, produz grupos, em diálogo direto com as ideias, por exemplo, do Félix Guattari, que falava do ritornello, falava de grupos. Então, vou ler esse parágrafo final para encerrar a minha fala:

“Um único vírus não existe. Trata-se de palavra sempre no plural – um vírus, dois, três, centenas ou milhares de vírus – sempre repito o mesmo termo, sempre já flexionado em número. Assim, quando se diz ‘vírus’, é a algum múltiplo a que se refere – há instalada no nome, no seu emprego e em seu funcionamento uma condição de reprodutibilidade. Mas, trata-se de condição multiplicadora curiosa, sempre singular-plural: digo um, e significo muitos; descrevo milhões, e tenho a singularidade. Daí, qualquer frase ou expressão que contenha o termos requer sempre cuidadosa articulação – a escrita se faz avançar com cautela, pois o período terá que ser construído através de uma gramática oscilante, funcionando ao mesmo tempo no singular e no plural, desafiando a regência da normal culta. Ao mesmo tempo, torna-se também – vírus – palavra adequada para expressar um dos principais atributos da obra de arte, um dos seus mais belos efeitos: funcionar sempre enquanto conjunto, grupo, coletivo, em colaboração. Já foram apontados, na abertura deste texto, traços desta condição de funcionamento plural; pois assim como ocorre com ‘vírus’, se falo ou escrevo ‘arte’, também sou confrontado com a estranha condição de me ver frente a frente a um agregado material qualquer (massas de afetos, composto conceitual) que, de modo imediato, instantâneo, ou pouco a pouco, em tempos viscosos – o que, curiosamente, dá no mesmo, pois se trata de pulsação polirítmica, politemporal e não de batida única – me conduz a uma cadeia de conexões e acontecimentos, a uma rede de atores e protagonistas, que fazem com que aquele trabalho ou obra possa tornar-se expressivo, manifestar-se naquele momento para um sujeito qualquer. Ou seja, efetivamente entra-se em contato com verdadeira manifestação, agenciamento coletivo.”

Marina: Obrigada, Ricardo. Tenho certeza de que o público está curioso para saber os desdobramentos desse símbolo. Acho que depois, na conversa, a gente podia mostrar alguns trabalhos que daí resultaram. Queria passar, agora, a palavra para Virgínia.

VRIGÍNIA CHAITIN:

Boa noite a todos. Inicio agradecendo o convite para estar aqui nessa mesa com vocês, e gostaria de aproveitar para parabenizá-los pela iniciativa da revista e do Encontros Carbônicos, esse é um espaço que todos nós desejamos e desfrutamos bastante. Depois da exposição de um matemático e de um artista, vem agora a exposição de uma epistemóloga. A epistemologia é uma área da filosofia que, tradicionalmente, advém do estudo da filosofia da ciência, e no momento contemporâneo a epistemologia se abre um pouco mais – justamente por causa desses movimentos que retiram a ciência do seu lugar absolutamente privilegiado – para um lugar de questionamento, de diálogo com outros saberes, com outras áreas da produção da razão humana. A minha proposta de pesquisa se inicia com o meu doutorado, em que eu imaginei a possibilidade de uma epistemologia que tratasse a racionalidade como conceito plural, no sentido de não definir a racionalidade apenas como uma forma de empregar a razão humana, mas como o emprego da razão humana organizando os pensamentos, as sensações e as experiências, de alguma maneira, de alguma forma, constituindo regras de associação entre os pensamentos e sensações, regras que poderiam ser mais ou menos rígidas, mais ou menos formais. E, naturalmente, a ciência emprega uma racionalidade científica para construir o seu saber, mas – embora eu não seja artista, ou uma profunda conhecedora da mitologia, não sou uma sacerdotisa, ou uma feiticeira para conhecer bem a magia, não sou uma alquimista para saber como foi construído e trabalhado o saber alquímico – eu imagino que todos esses saberes humanos estão profundamente eivados do emprego da razão humana. Razão enquanto capacidade de pensar, de organizar, de atribuir significados, de imaginar regras de causalidade, regras, princípios ou fundamentos, enfim. Então, esse é, vamos dizer assim, o nicho de pensamento epistemológico onde eu estou, e por pensar a racionalidade desta maneira, muito rapidamente se afinou com as propostas interdisciplinares, transdisciplinares, com os diálogos entre disciplinas, e mais ainda com os diálogos entre os saberes. Como esse trabalho foi desenvolvido academicamente, naturalmente exigia uma formalização de como seriam feitos esse diálogos, que não cabe entrar em detalhe. Mas nós falamos aqui já de conceitos, falamos de não-reducionismo, falamos de uma espécie de redução a uma imagem, são formas, vamos dizer assim, de encadear o nosso pensamento, e formas de fixar uma ideia, por exemplo, um conceito.

A metabiologia surge após essa minha reflexão epistemológica como um grande exemplo de transdisciplinaridade e um grande exemplo de possibilidades para imaginarmos como entram em ação essa diversas formas de emprego da razão. É uma teoria matemática, como já foi exposto aqui, o objetivo dessa teoria é provar um teorema, ou vários teoremas, mas teoremas que envolvam conceitos ou princípios que vêm da área da biologia, que já é uma área particular dentro da ciência (as áreas das ciências são dividias em exatas, humanas, biológicas, às vezes entram também divisões entre ciências humanas e ciências sociais, existem várias formas de fazer essa categorização). Mas, a biologia já está em uma área do saber científico que é um pouco diferenciada em relação a área do saber matemático. A ciência biológica é tida como uma ciência mais voltada para o empírico do que a matemática, que é mais voltada para o teórico. Então, a tentativa de se provar teoremas, matematicamente, a respeito de algo que é biológico é uma ideia que, a princípio, é totalmente herética, porque transpassa as delimitações do emprego da razão em seus métodos científicos, que são relativamente distintos entre as áreas mais empíricas e as áreas mais teóricas. Então, isso já chamou bastante a minha atenção, de como seria possível pensar um teorema que trate de princípios biológicos. E, como se não bastasse esse encontro pouco provável, ou não tão esperado, a matemática empregada para fazer a prova desse teorema não é uma matemática tradicional. É uma matemática que a gente pode chamar de pós-gödeliana, pós-turinguiana, ou então até pós-moderna. Se a gente quiser dar um salto metafórico mais ousado, pós-moderna no sentido de pós-estruturalista, no sentido de não estar atendendo ao sonho moderno da razão como o nosso guia absoluto e inquestionável, essa razão enquadrada. Eu gosto de pensar a metabiologia, embora tenha sido imaginada como uma tentativa de provar teoremas, mas eu olho para o teorema como uma expressão. Não posso deixar de lembrar do nosso querido Ricardo Kubrusly, que sempre faz o paralelo entre o teorema e o poema, e claro que isso veio a minha mente. Eu penso também o teorema como uma expressão linguística, em linguagem matemática, e eu entendo muito a metabiologia como uma expressão, em matematiquês, da relação entre a aleatoriedade, e da relação entre a não-computabilidade, que é justamente a característica da matemática aberta que foi mencionada aqui, para gerar inovação. Para criar algo novo que não pré-existia. Então, os conceitos de aleatório que existem são variados, o aleatório aqui, nessa expressão matemática, para mim representa a tal geleia falada aqui. É algo que ainda não está bem definido, onde ainda não há uma organização, onde ainda não há um sentido bem construído. Então é fonte de algo que ainda não existe.

A não-computabilidade é uma palavra muito técnica, né? Não-computável, aquilo que não pode ser computado. Aproveito para inserir aqui na nossa conversa, além da matemática e da biologia, além dessa matemática pós-gödeliana, o computador. O cômputo, a ideia de cômputo que veio com o Turing, e com a indústria da computação. Existe uma teoria da computação, e existe uma Teoria da Informação Algorítmica (TIA). Os algoritmos são os encadeamentos para a realização de sequências de operações no computador. Então, a teoria da informação algorítmica é uma outra área que participa da metabiologia, é uma área também interdisciplinar. A TIA entra aqui com um aspecto muito relevante, que é um conceito de informação, ou um conceito relacionado a informação, que é também relacionado a complexidade (que é um outro mundo de disciplinas, porque existem várias definições de complexidade), mas TIA vem trazer para a gente uma definição que vincula a informação à complexidade e à informação. E é aí que a gente consegue, de maneira matemática, expressar essa novidade que a gente quer encontrar, e que a gente quer descrever, matematicamente, nos processos biológicos criativos. Talvez tenha ficado um pouco demorado, mas é demorado mesmo, não é uma coisa que a gente possa reduzir a duas três palavras, a não ser que a gente queira capturar de maneira muito intuitiva, o que também pode ser. Mas, aqui, como me foram dados trinta minutos, estou aproveitando para detalhar um pouco mais.

Então, matemática pós-gödeliana – uma matemática aberta, a aleatoriedade, informação, complexidade – e um conceito de inovação, que é o conceito de Complexidade Conceitual, como foi batizado. Ou seja, a complexidade como conteúdo de informação. Conteúdo de informação é uma ideia que a gente pode deixar um pouco abstrata, mas que a gente pode, intuitivamente, ver que determinadas imagens, ou determinados encontros, experiências, têm muita informação. E outros, simplesmente, parecem vazios. O que nos interessa aqui é a criatividade como algo que traz inovação, experiências biológicas que realmente transformam a vida, e não experiências biológicas que sejam replicantes. Essas são as experiências biológicas que interessam a metabiologia, é com esse processo de vida que a metabiologia busca lidar.

Muito bem, eu como epistemóloga, especializada em interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, fiz, durante um tempo, uma análise de como a metabiologia pode se inserir, não só na história das ciências, mas na história das ideias, que é uma história mais abrangente e mais rica. E eu acredito que, atualmente, interessa mais às pessoas a história das ideias do que a história das ciências, circunscrita às ciências. A partir de determinado ponto, como eu comecei a me envolver com as metáforas envolvidas na metabiologia, começamos a pensar também em conversas lá no nosso programa de pós graduação, em especial com o Ricardo Kubrusly. Como disse o professor Chaitin, a metabiologia faz a sua analogia toda entre o programa de computador e o DNA. É uma teoria que fala da inovação enquanto ideia, enquanto conteúdo de informação, e nós ficamos pensando: como seriam os corpos desses seres onde o processo de vida é motivado pela geração de inovação? Quando a gente imagina o nosso corpo – não só o corpo como ideia, mas também o corpo como carne, dentro da teoria da evolução de Darwin – como sendo resultado de um processo de mutação aleatória, mas submetido a uma seleção aleatória que está basicamente representada conceitualmente pela busca pela sobrevivência, pela competição, e pela necessidade de geração de quase réplicas da nossa carga genética. Eu vejo essa imagem do corpo e da carne muito representativa da experiência de ser humano, da experiência do viver. E a metabiologia imediatamente chamou a minha atenção quando ela traz para esse cenário a busca por criar, a busca por algo efetivamente novo. Isso trouxe, no meu entender, um impulso totalmente diferente para pensar o ser humano, para pensar os nossos corpos como ideia, e para pensar também os corpos de carne que agente habita. E essa busca por criatividade tem lá os seus detalhes técnicos, matemáticos, algorítmicos, que quando a gente vai explorar as metáforas desses detalhes, elas também são muito interessantes. Porque essa criatividade acontece em uma espécie de jogo entre o aleatório, entre o não-computável, e entre uma informação que vem, imaginem vocês, de um artifício matemático que leva o nome de oráculo. O oráculo é um artifício, na matemática, para resolver um problema que não pode ser computado mecanicamente. Esse nome foi dado por Allan Turing para esse passo não computável em uma sequência de cálculos, e foi usado pelo professor Chaitin para tornar o teorema, que demonstra esse jogo entre a aleatoriedade e não computabilidade, mais bonito. A beleza leva a emoção. O oráculo de Turing introduz uma emoção nesse teorema.

Bom, a partir deste trabalho, claro que nós na academia não podemos só pensar, nós temos que também produzir, e nós produzimos escrevendo, apresentando trabalhos em encontros acadêmicos, o que as vezes é muito penoso porque é uma exigência. O acadêmico, como o artista não gosta de ser um funcionário das galerias de arte, e o matemático não quer ser um funcionário das derivações matemáticas, do sistema axiomático formal, o cientista não quer ser um funcionário do método científico muito encerrado. Mas, a exigência de apresentar uma produção também pode ser boa, com essas exigências eu fui escrevendo artigos, e eles às vezes são lidos, e eu tive a sorte de ser lida pela professora Carmem Gadelha, que é da área do teatro. Ela trabalha com a tragicidade na cena contemporânea. O trágico e o oracular são dois elementos que estão mais ou menos no mesmo mundo, e ela percebeu que o corpo metabiológico está nesse mundo também. Não no mundo do trágico e do oracular da época da Grécia Antiga, estão aqui na contemporaneidade, porque, afinal de contas, o corpo metabiológico tem uma âncora muito firme no contemporâneo, porque trata não só de uma matemática que é contemporânea, como trata de um algoritmo, de computação e dos limites da computação. E no embate que nós estamos tendo hoje, nós os seres humanos, uma vida baseada em carbono, com essa outra forma de vida, baseada em silício. É um embate real, contemporâneo, e está exigindo de nós reflexão e em alguns momento um salto, que talvez seja um salto de um inesperado, no sentido de fora daquilo se apresenta para nós como mais óbvio, nessa relação entre o humano e o maquínico, na apresentação de um pós-humano contemporâneo, que às vezes é um pouco avassalador e gera todo tipo de reação. E, nesse encontro com a Carmem Gadelha, nós estamos levando o corpo metabiológico para essa cena trágica, nesse jogo do oracular com o aleatório.

Eu gostaria só de complementar que desse novo encontro, há duas metáfora que têm me deixado muito esperançosa. Por que é necessário esperança quando realizamos um trabalho inter ou transdisciplinar? Porque o terreno da metáfora é muito ágil, a metáfora vai muito rápido, e às vezes nós podemos ter receios de que ela nos leve para um lugar que é um não-lugar de não-sentido. Eu não acho que existe uma regra para se fazer metáforas, nem para se avaliar se a metáfora está levando a gente para um lugar que vá fazer sentido em algum momento, mas, de toda maneira, eu acho interessante estar sempre voltando e fazendo uma retrospectiva dos caminhos do pensamento. Talvez seja o meu treinamento na epistemologia, mas o fato é que eu gosto de observar as metáforas acontecendo e, após o seu acontecimento, verificar até que ponto, ou de que maneira, elas estão se sustentando nas redes conceituais onde estão inseridas. E o corpo metabiológico, o organismo metabiológico, se forma nesse jogo entre aleatoriedade e não-computabilidade, de que exige consulta ao oráculo. E essa é uma referência que me faz lembrar o que acontecia nos rituais gregos arcaicos, em que havia um momento de total euforia e de entrega ao não-sentido – o momento dionisíaco -, em que as pessoal realmente se libertavam de todo e qualquer esquema no qual elas estivessem inseridas – esquema social, esquema de identidade, não sei quais seriam os esquemas do homem arcaico – mas ele ficava solto e livre. É um momento em que eu sinto muito o aleatório, da mutação aleatória, desse dar chance a algo que ainda está em total desordem. E depois a gente chama o oráculo. O oráculo, para mim, faz o papel do apolíneo: o que impõe uma ordem, o que corta o transe, para que você possa voltar, mas trazendo uma informação que veio desse espaço onde o indefinido, onde o não pré-existente habitava.

Então, eu achei que o encontro do corpo metabiológico com a cena trágica é promissor, é fértil, pelo fato de eu já observar, entre outras, esta muito grande e muito básica relação de constituição. Eu não sei se o Darwin estava pensando nisso quando ele falou em mutação aleatória, eu acredito que não. E além do mais, eu não acredito que ele pensasse nisso quando ele imaginou que as mutações aleatórias teriam que ser testadas e submetidas a um ambiente que envolve outros seres vivos, enfim, a natureza, as ações da natureza. Mas eu aqui do meu lugar metafórico, do meu lugar epistemológico, do meu lugar de viagem mesmo poética em relação ao que é ser humano, me permito essa interpretação, via a metabiologia. Então é isso que eu queria dizer, muito obrigada.

Marina: Obrigada, Virgínia. A gente abre, então, o nosso momento de conversa, estão todos convidados a fazerem perguntas. Marcelo, você quer começar com alguma?

Marcelo Bozza: Eu queria, inicialmente, falar que é um prazer participar da linha editorial da Revista Carbono, e notar que existe uma conversa, às vezes intencional, e muitas conversas que são absolutamente aleatórias, e hoje, por acaso, antes de vir para cá, eu fui dar uma olhadinha no texto do Ricardo Basbaum na Revista Carbono, e fiquei chocado imediatamente ao abrir e ver uma foto da Marcia X em 1989, do Alexandre Da Costa e do Ricardo tocando violão. E a Marcia X carregava uma espécie de estandarte em um ambiente carnavalesco e que dizia, nada mais nada menos, que “viva a flora intestinal”. E eu fiquei fascinado por essa ideia, “viva a flora intestinal”. Isso remete a uma série de aspectos que estão sendo colocados hoje aqui em diferentes instâncias. Talvez uma instância que tem sido pensada, quando a gente pensa o processo de seleção natural, que inclusive foi mencionado aqui, é a instância da competição. Quer dizer, a ideia da seleção natural: a partir de variações aleatórias, sejam mutações, seja em função da reprodução sexuada, com processo que geram seres novos (todo ser gerado a partir de uma reprodução sexuada é um ser novo e único), e a partir, por exemplo, da integração de material genético viral, esse é um passo que é uma espécie de ponte para um processo que se dá a posteriori, que é o processo de seleção natural propriamente dito. E em geral, a gente tem uma visão de que esse processo de seleção natural é um processo de competição, ou seja: aquele que estiver mais apto em um dado momento sobrevive frente àqueles que estão menos aptos, e esse que sobrevive vai influenciar a partir, por exemplo, do processo reprodutivo, a partir da sua prole, o devir, aquilo que está por vir. E isso faz sentido, mas a gente também pode pensar, e isso remete um pouco ao que eu estava lendo em relação ao trabalho do Ricardo Basbaum, nessa ideia da colaboração. Quer dizer, a gente tem uma tendência a ver o processo de seleção natural como “o mais forte sobrevive”, quando talvez, no mundo biológico, a gente devesse dar um valor, que ainda não é tão apreciado, que é essa ideia da colaboração. E talvez a Marcia X carregando “Viva a flora intestinal”, seja um exemplo disso. A nossa microbiota, e essa microbiota feita de microorganismos, mas também de vírus, ela é um exemplo claro de que seres, por exemplo multicelulares, eles são evidentemente produto dessa informação genética que é transmitida de seus ancestrais, mas ela também é efetivamente dependente dessa relações, que também são relações ancestrais. Quero dizer, a nossa relação com a nossa microbiota não é uma relação absolutamente individual, ela também é uma relação histórica: os seres humanos, historicamente, a partir de um processo de co-evolução, carregam essa potencialidade. Porque quando a gente nasce a gente não tem uma flora intestinal, a gente não tem uma flora bucal, a gente não tem contato com outros micro organismos, em princípio. Então, o aspecto que me parece muito interessante, Chaitin, da sua proposição, por outro lado, também me remete e me coloca um questionamento. Esse questionamento diz respeito a essa ideia mesmo da variação, quer dizer, as variações, como eu mencionei, elas vão acontecer; seja por mutações, seja pelo processo de reprodução sexual, mas aí é curioso quando eu li o seu texto e você fala de provar Darwin, “Proving Darwin”. O sistema que você estabelece, me corrija se eu estiver equivocado, fala de programas que são aleatoriamente modificados e que têm como, de certa maneira, um endpoint para cada rodada ser capaz de calcular o maior número. E eu relendo aqui um texto do Ernst Mayr, fazendo o dever de casa, eu me deparo com uma observação que o Darwin fez, e fiquei de certa maneira chocado, porque não me lembrava disso, em que ele fala o seguinte: “Olha, em um ambiente sem modificações, hipotético, considerando essa complexidade da vida…” Então, evidentemente um ambiente sem modificações também é uma modelagem, é um ambiente hipotético. Darwin fala que eventualmente não haveria modificação nos seres vivos, e eu fiquei chocado ao me deparar com essas duas contradições. Em um ambiente que eventualmente não impõe pressão seletiva, se aqueles indivíduos estão em um ponto de adaptação X, mesmo acontecendo aquelas variações, eventualmente isso não é suficiente para gerar, por exemplo, novas espécies, especiação. Então, eu vou simplificar aqui o caminho lançando, na verdade, uma questão. Na verdade não é bem uma crítica, eu fiquei de certa maneira, curioso ao me deparar com essa observação que o Darwin fez.

Gregory Chaitin: Darwin está mal, como está mal em muitas coisas. Há uma visão muito ‘chata’ da evolução de Darwin, que é a normal, o ser humano busca adaptar-se… conformismo. Adaptar-se da maneira mais perfeita ao meio ambiente, que é uma noção conformista, como dos Estados Unidos da década de 1950, “you have to be well adjusted”. No organismo “well adjusted”, a evolução se detém. Bom, essa visão é totalmente falsa como indicou um teórico da Perúgia chamado Leigh Van Valen, que morreu faz pouco. Leigh Van Valen tem um princípio fundamental chamado Princípio da Rainha Vermelha, que diz que todos os organismos têm que correr tão rápido como podem para ficar no mesmo lugar, porque todo seu contexto ecológico está evoluindo: os parasitas, os predadores, portanto eu também tenho que evoluir. E disso resulta, se entendi bem, John Maynard Smith, a razão da sexualidade. A sexualidade é difícil de compreender com a biologia de população normal, porque não parece necessária, parece uma desvantagem. E a razão da sexualidade parece ser essa hipótese da Rainha Vermelha, porque a sexualidade é ruim para genes egoístas, já que eu boto no lixo a metade dos meus genes.

No momento em que eu me apaixono pela Virgínia, seria muito melhor me clonar, fazer cópias de mim, e a razão pela qual isso não serve é porque é muito devagar. Se tem que ser criativo continuamente, por isso essa guerra armamentista com meus parasitas e predadores, a sexualidade dá uma velocidade de criatividade maior, que é fácil de ver. A biologia é um campo maravilhoso porque não existem regras, é o que os ingleses chamam “a million pound marshmallow”, é de uma complexidade esmagadora, sempre há exceções a qualquer regra, etc. Então eu estou de acordo que, na prática, a cooperação é tão importante quanto a competição, e Darwin fala pouco de cooperação. O corpo humano são milhões, bilhões de organismos unicelulares que antes eram independentes, mas cooperam para formar um organismo novo. Cada célula nossa tem mitocôndrias, mitocôndrias eram bactérias que eram independentes e agora… enfim. Então, esse é um tema importante da biologia e da nossa vida também, a cooperação, a família, a nação, tudo isso. Eu não tenho nada contra isso, mas como matemático é muito difícil fazer um modelo com toda essa riqueza e poder demonstrar teoremas. Para eu compreender matematicamente e demonstrar que a vida é evolutiva e vai continuar evoluindo para sempre, eu tenho que deixar de fora muitas coisas importantes da biologia para ficar com algumas poucas ideias que eu, como matemático, posso trabalhar. Então descarto os corpos, metabolismo, tchau, adeus. Mas, existe um modelo oposto a esse que se chama Biologia de Sistemas, que se trata de fazer modelos computadorizados com tudo, com cada detalhe mínimo das células, das redes, dos catalisadores e tudo isso. E esse esforço é de um grande valor, de maior valor prático que meus pequenos e humildes teoremas, mas não se pode demonstrar teoremas acerca de “systems biology”, porque esses sistemas são tão complicados que a matemática pura não pode alcançar. Se pode fazer simulações e isso é ótimo: vão passar de experimentos com seres vivos para experimentos simulados no computador, e isso é muito valioso para fins práticos. Meu pequeno propósito não tem propósito prático, o propósito é tratar de compreender a vida, então não é uma contribuição matemática à biologia, é mais uma intenção de extrair conceitos chaves da biologia que podem ser desdobrados matematicamente, e um dos aspectos dessa proposta teórica é de definir vida matematicamente. A definição normal de vida é de que o ser vivo tem metabolismo, um corpo, mais ou menos mente em seu corpo e ademais se auto reproduz. Mas diz Maynard Smith, um fogo, uma chama seria vida segundo essa definição. Então eu, como matemático, vi como uma definição mais fértil essa definição que parece circular. Se meu intento é confirmar matematicamente a proposta de Darwin, se minha definição de vida está feita com base na proposta de Darwin, esse meu intento pode parecer um intento vago, mas não é porque do ponto de vista matemático é importante encontrar uma forma de vida pitagórica, é mostrar que no mundo pitagórico da matemática pura existem sistemas que evoluem segundo a teoria de Darwin e, portanto, são vivos. Então, não sei se isso explica um pouco a modéstia ou o pequeno alcance, ou o foco pequeno desta proposta teórica; a matemática pura é limitada em seu poder, e, por isso, essa teoria trabalha com poucos princípios biológicos, não pode desdobrar toda a riqueza da biologia, porque assim a matemática não pode funcionar. A matemática e a biologia parecem as mais contraditórias possíveis: uma um mundo simples, e outra, um mundo muito complicado onde cada regra tem exceções. Então, para fazer conversar, para fazer um diálogo entre os dois campos a nível mais profundo, se tem que trabalhar com o que eu chamo de modelo metabiológico, não biológico, é uma versão prototípica super simplificada. Esse é o espírito da coisa, isso não significa que eu estou indo contra a riqueza maravilhosa da biologia em sua forma total, só que como matemático puro eu não posso lidar com tudo isso.

Marcelo Bozza: Eu acho que é uma escolha feliz. Mas quando eu menciono essa questão eu me refiro justamente a essa situação de um ambiente que é mutável. É curioso imaginar essa ideia de um ambiente diferente do ambiente da Rainha Vermelha, em que está em contínua modificação, e o processo de seleção natural como um processo a posteriori que se adequa a essa realidade. Essa questão que, de fato, é complicada, é uma questão única de fenômenos que são fenômenos de uma oportunidade única; o ser vivo lida com situações únicas e daí a dificuldade de modelar e, eventualmente, – especialmente – a capacidade de prever o que que está para acontecer do ponto de vista biológico. Eu acho que essa talvez seja a grande dificuldade, a previsibilidade dos fenômenos biológicos.

Gregory Chaitin: Essa teoria não pretende predizer nada, demonstra que a evolução vai continuar, mas não se sabe como. É matemática não consultiva, com oráculos. Estou de acordo que existem nichos ecológicos onde a evolução deixa de ocorrer. Há organismos que se modificaram quase nada porque encontraram um nicho ecológico perfeito, sempre na biologia há exceções às regras. Inclusive, existem animais partenogenéticos, porque tem um nicho ecológico onde não é preciso inovar, mas são casos excepcionais.

Marcelo Bozza: Mas, talvez o que seja mais brutal pensar é que, apesar de vermos a ideia da seleção natural como um processo muito eficiente e muito bem sucedido – o que de fato é – nós também temos que nos confrontar com a realidade de que 99.9% das espécies que já existiram na Terra hoje estão extintas. Então, também essa capacidade de adaptação é, de certa maneira, limitada por alguns “constraints”. É curioso também pensar por esse lado…

Ricardo, depois que você falou da ideia do vírus, vendo aquela figura que realmente parece uma estrutura, por exemplo, um capsídeo, mas também parece uma célula, também parece um anel benzênico…É curioso como essa imagem, de fato, do ponto de vista do significado, é muito poderosa. Mas eu queria, no fundo, que você talvez comentasse um pouco a questão dos seus trabalhos, que dizem respeito a essa questão da colaboração e essa ideia que eu, inclusive, achei que você fosse abordar um pouco mais, a ideia do artista-etc, que eu acho que é uma ideia muito importante, que os seus textos abordam. Essas três questões: a forma, a questão das colaborações e a questão do artista-etecetera.

Marina Fraga: Eu posso só acrescentar à pergunta do Marcelo, que eu vi algum ponto de contato também quando o Gregory fala de sistema aberto, de incompletude, com seu trabalho “Você gostaria de participar de uma experiência artística?”, que é um trabalho que vem desde 1994 e em processo.

Ricardo Basbaum: Essa ideia, esse termo que eu considero um refrão na verdade, o artista-etc, na medida em que isso é repetido, faz parte de um histórico de tentativas e gestos de artistas através dos tempos (pelo menos dos últimos dois séculos em que a gente tem os documentos, os textos) de pensar esse lugar da produção, pensando o poema, a poiesis, como um lugar de fabricação. O artista faz o poema no sentido da fabricação. E fabrica problemas. Outro dia eu fiquei contente de descobrir que a etimologia de problema é obstáculo, e faz parte da minha prática a produção de obstáculos também. Então, esse artista-etc aparece, essa partícula e sufixo ‘artista hífen etecetera’, para pensar, como eu comentei, esse lugar de produção em que você produz a obra mas também produz a si próprio como artista. Você se inventa nesse lugar, em público. Que tipo de artista a gente quer ser? Quero ser o artista maldito, o artista marginal, o artista de sucesso, o artista incompreendido, sei lá. Claro que isso são caricaturas e não se colocam dessa maneira, mas é uma questão que a gente não tem como responder, porque eu posso querer ser artista e não ser reconhecido enquanto tal, então tem um jogo, uma negociação contínua com essa recepção que é muito fascinante de fato, em que em qualquer momento você pode pensar como era o artista no século XIX na China, como era o artista no século XVIII no Paquistão. Há lugares, culturas, em que essa palavra nem é articulada como a gente articula, e como estamos habituados a articular. Então, é um pouco esse momento de profissionalização do circuito da arte, que realmente é muito intenso nos anos 1980, final do século XX, em que surge também a profissão do curador, que não existiu sempre. Se você pega a memória da arte da primeira metade do século XX, ninguém vai usar esse termo curador como agora se naturalizou. Isso faz parte dessa profissionalização da prática da arte.

Então, pensando como o lugar do artista se despotencializa na medida em que existe essa “profissionalização”, como é possível recuperar uma força dessa prática, uma intensidade qualquer? Claro, são debates que existem, correntes a partir do final do século XX, pelo menos, em que se pensa que, de fato, a obra de arte não é resultado apenas desse esforço de um sujeito artista, mas resultado de toda uma série de imediações, de um campo, o curador, o crítico, o historiador, o público, o galerista, o comprador, a coleção; o que o artista se propõe a colocar no seu poema vai sendo modulado nessas diversas instâncias de recepção. Enfim, também eu posso pensar em uma visita, por exemplo à Bienal de São Paulo, essa visita começa assim que eu acordo e abro as páginas dos jornais e vejo um anúncio da exposição e que ligo a televisão que tem um anúncio de 30 segundos, que eu saio na rua e tem um “outdoor”, então eu já estou na bienal e não estou. E quando eu chego, finalmente, dentro daquele edifício, naquele trabalho que eu quero ver, eu posso já estar cansado, de tantas imediações e não ver nada. Esse artista-etc é resultado de pensar o artista e todas essas imediações próximas da poética da produção, ou seja, o artista não sendo esse funcionário, não sendo um mero produtor de obras de arte, mas o produtor de todas essas camadas, atuando poeticamente nessas camadas que constituem essa coisa, esse lugar de experiência.

Então, o artista-etc, simplificando, seria esse artista como curador, como crítico, como agenciador, artista que traz para si diversas instâncias de construção dessa imediação. Então, se a gente pensa em uma configuração contemporânea, por exemplo, um lugar que a gente entende a escala do museu Guggenheim, essa grande potência produtora de encontros com a obra, mas produtora de muitas imediações e, sobretudo esse museu, que se coloca na ideia do museu franquia, que tem filiais, etc, etc… Existe um modelo aí. E quando a gente pensa, por exemplo, um centro, um pequeno centro independente de artistas, o chamado espaço gerido por artistas que, na verdade, se discute há décadas; se a gente pensar nas duas pontas, a gente pode pensar na desproporção entre esse grande Guggenheim e esse pequeno centro independente em uma garagem qualquer, em um bairro remoto de uma grande metrópole, mas esse pequeno centro pode ser tão forte em termos de uma construção de uma experiência, de uma construção da produção de encontros, em uma teorização, uma construção de mediação discursiva dessa obra… enfim, as ferramentas estão todas aí; isso é um lugar tão poderoso quanto esse museu Guggenheim, que pode mostrar motocicletas, por exemplo, sem qualquer expressividade, em um momento qualquer. Então, esse artista-etc é esse que quer pensar essas camadas e enfim, existe uma história de tentativa de pegar esse lugar artista e essa categoria arte e qualifica-la, né?Eu falo da ‘anti-arte’, eu falo da ‘não-arte’, ou da “unart”, como diz Allan Kaprow, o “un-artista”. O artista-etc é uma colaboração para essa história. Gosto de pensar o artista-etc, esse hífen, também como sinal de menos, que vai de encontro um pouco à poética do Augusto de Campos: “Quanto mais poeta, menos poesia”. Não se trata de uma saturação ou de uma produção desenfreada, mas de ter uma economia dessa produção, que não é exatamente fazer trezentas coisas, mas tentar pensar a intensidade desse encontro e tudo mais. E eu digo que esse artista-etc é minha canção que toca no rádio, na medida em que esse pequeno texto circula e esse termo vai avançando, fala um pouco desse lugar do refrão, do ritornello, do feedback também, de uma coisa que vai indo e voltando.

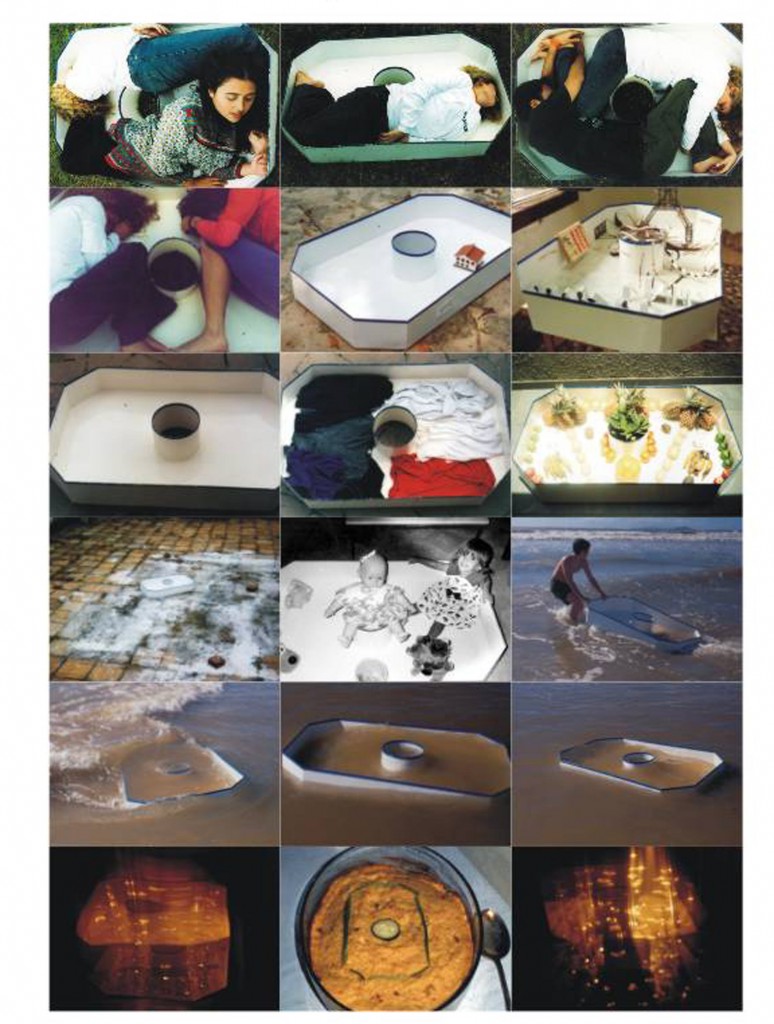

Aproveito a oportunidade para ilustrar melhor minha fala com esse projeto. Trouxe uma série de imagens, porque eu acho que dentro dos meus projetos, talvez seja aquele mais claro em termos do que eu falei antes, esse que se chama: “Você gostaria de participar de uma experiência artística?”. A sua resposta pode ser não, ou pode ser sim, ou talvez. Se for sim ou talvez, eu posso avançar mais nessa conversa que significa dizer: “você gostaria de levar para casa esse objeto e conviver com esse objeto por um mês, ou seja qual tempo for e me enviar uma documentação dessa experiência com esse objeto?”

Então, esse objeto, na verdade, não é uma peça única, é um múltiplo, a qualquer momento eu posso produzir uma nova peça. Até hoje foram produzidas cerca de trinta desses objetos, e eles começam a circular. Então eu tenho uma pequena sequência de respostas de uso desses objetos. Respostas também não é a palavra correta, seriam experiências que mostram uma imensa diversidade de situações. Se a gente pensar, de 1994 para cá já existe uma quantidade muito grande de situações em que esse objeto circulou. Por ocasião da exposição “Documenta”, em 2007, em que eu apresentei esse projeto, tive a chance de ampliar a escala disso. Esqueci de dizer que aquele desenho inicial é um desenho sem escala. A escala dele vai sendo negociada em muitas situações. Então, quando eu aumentei a escala do projeto, consegui fazer vinte novos objetos e eles foram enviados para muitos lugares: dez peças na Europa, dez aqui na América do Sul. Na Europa, eu enviei um objeto para Liverpool, um para Viena, um para Liubliana, na Eslovênia, um foi enviado para o Senegal. Aqui na América do Sul eu tinha cinco peças no Brasil, mas uma foi para o Chile, uma para Buenos Aires, uma para o México. Antes disso o projeto já existia e depois disso, continuou existindo. Na verdade, o objeto não é o importante, o importante é a experiência.

Você gostaria de participar de uma experiência artística? – Ricardo Basbaum [em progresso desde 1994. Objeto em ferro pintado, experiência, 125 x 80 x 18 cm. Particpação do Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos Brasília, 1998.

Existe um site para onde eu peço que enviem a documentação e o meu papel até então, tem sido uma espécie de administrador do projeto, no sentido de não fazer esses objetos pararem, tentar fazer com que essa circulação continue, até o momento em que não tenha nenhum interesse. Então meu papel é um pouco um papel de produção de interesse. É um projeto bastante vivo e aberto, que pode continuar em uma escala de tempo, daqui a cento e cinquenta anos alguém pode fazer uma dessas peças e colocá-la para circular. E é um projeto que, dentro da minha relação, eu o protejo de certas relações econômicas do circuito da arte: eu não posso vender esse objeto, ele não pode ficar em uma coleção privada e não pode ficar parado em uma coleção de um museu. Então, ele coloca um problema também para o museu, porque, esse objeto pode ser cerrado ao meio, pode ser destruído, pode ser, enfim, eu não sei, todas essas situações podem acontecer e meu papel é apenas dizer: “Você pode fazer o que quiser com ele” e eu não posso dizer mais nada. Mas é claro que já existe uma história do projeto, uma memória, que vai implicando em mudança.

Virgínia Chaitin: Olhando, Ricardo, para o seu trabalho, eu não consegui deixar de imaginar o seu objeto como um objeto conceito que traz em si um potencial de criação, de criatividade, de uso criativo, que traz dentro dele alguma informação que as pessoas vão processar contextualmente e fazer usos diferentes. Eu não consegui deixar de fazer o paralelo, aqui com a nossa conversa, com as ideias biológicas que se inserem em contextos, ideias novas biológicas que se inserem no nosso DNA, ou, se a gente quiser usar a analogia do nosso programa, conceitos de informação nova. E o seu diagrama, como uma espécie, não sei se ele é bem um histórico, se ele é bem um algoritmo de como esse seu objeto foi se diferenciando em contextos diferentes. Foi só uma ideia que me veio, porque eu achei interessantíssimo ele aparecer nas fotos, porque ele mais ou menos se mantém, mas se diferencia. Ele mais ou menos está, o que também me fez lembrar que eu não entendo exatamente como funcionam os genes nas nossas cadeias biológicas, mas eu sei que eles são às vezes ligados, desligados, eles são interpretados. Me fez lembrar muito dessa questão da informação genética, como ela transita e como ela tem essa questão de interpretação. Eu queria fazer uma observação também sobre essa questão, que eu não sei se o termo certo seria dizer que é inata, mas essa propriedade que parece inata no ser humano: de criar, de reinventar. E existe, infelizmente, uma tendência no ser humano de uma certa preguiça existencial, de repetir padrões, mas existe também no ser humano uma ansiedade pela inovação, pela criação, e é aí que eu vejo um acréscimo que a metabiologia dá para os processos biológicos como um impulso não só de adaptação, mas um impulso também de criação. Eu vejo na arte e em todas as expressões do humano esse impulso por criação; esse cálculo por um número cada vez maior, que o Marcelo estava comentando, é quase uma espécie de necessidade de estar sempre se sobrepondo, de estar a cada momento buscando algo que ainda não existe. É como uma experiência artística, pelo que você aí estava querendo provocar com esse passeio desse seu objeto, algo que ainda não existe naquele objeto, mas que ele proporciona, o ir além.

Ricardo Basbaum: Então, eu aproveito para fazer uma pergunta para vocês também, gostei do que você fala. Claro, esse projeto tem muitas contradições que o impulsiona, a própria rigidez desse objeto, duro. A gente transforma, e parece que ele fica o mesmo, parece que ele fica imune ao que qualquer pessoa faz. Mas ao mesmo tempo, eu digo que ele parece vazio, mas contém conceitos, e esse uso também os transforma. Mas eu queria perguntar para vocês sobre esse termo criatividade, ou criação, e também sobre tempo. Você falou bastante em evolução, então para falar nisso, a gente tem que pensar em um futuro, ou a evolução se dá no presente? Porque esse termo, criatividade, para os artistas às vezes é um termo muito problemático. É engraçado, porque se trata muito mais de reconhecer uma série de situações de bloqueios ou de resistências ou de dificuldades, aquela pressão, aquele obstáculo, para inverter o jogo, ou para dizer: “olha, abriu uma fresta ali”. Há também a ideia da figura da provocação ou do provocador, no sentido de reconfigurar aquele problema, de reverter a ordem do que se parece já percebido ou arrancar alguém da anestesia e trazer a sensação já como uma questão de alteridade. E, para o artista contemporâneo, buscando um contraste com aqueles referenciais da primeira metade do século, a história parece que não é mesmo mais um lugar de transformação, da revolução. A gente se percebe assim nesse presente, super intenso, que nos envolve, que nos traz o passado para ordem do dia e tudo mais, e essa dificuldade de hoje de se pensar muito à frente, de fato, não apenas pelo estado do planeta, mas por uma série de questões até epistemológicas, eu diria. Então, eu queria ouvir vocês sobre isso, sobre a questão da evolução e tempo, enfim.

Virgínia Chaitin: A definição de criatividade da metabiologia é uma definição técnica, ligada à teoria da informação algorítmica. Parece palavras vazias aqui, mas a verdade é que existem duas grandes vertentes dentro do estudo dos algoritmos, de como funcionam os programas de computador, e como a gente pode medir a complexidade em um programa de computador. Uma delas diz respeito ao tempo de computor, que é justamente a que é mais comum, porque quando se realiza um processo por computação é importante que ele termine antes do mundo acabar, então a gente quer um resultado logo e a gente precisa ter uma ideia de quanto tempo vai levar para terminar aquele programa – essa é a complexidade de tempo; e existe a complexidade conceitual, que é a concentração de informação que existe dentro de um programa. A evolução de que trata a metabiologia é uma evolução que não leva em consideração o tempo, simplesmente o tempo é todo uma espécie de agora. Se a gente for interpretar, é um agora de concentração de complexidade informacional. Eu não sei como isso pode ser traduzido nesses processos que são descritos na vida, da criatividade, do artista e até mesmo na vida biológica, porque é metabiologia, não é biologia. Então, a tentativa da metabiologia foi explicar: “será que a aleatoriedade, e uma exigência de algum tipo de critério, que no caso aqui é um critério matemático, poderia gerar diversidade de vida?” Essa que é a pergunta, então, a criatividade aqui é muito essa do não-tempo, do fora do tempo, mas não é um tempo cronológico, é um tempo do aion, se a gente fosse pensar, talvez.

Marcelo Bozza: Virgínia, eu fiquei em dúvida agora. A minha impressão é que de fato, e o que acho interessante inclusive, é que há o tempo que é o tempo da hereditariedade, então, quando você tem um programa, esse programa é posterior a um programa anterior que havia sido selecionado por sua capacidade de cálculo, que foi selecionado anteriormente de um outro que gerou ele. Ou seja, eu acho que o tempo, tanto no sistema que vocês utilizam, quanto no processo de seleção natural e evolução, ele envolve o passado, ele está no presente e pode ser que vá para o futuro. Se aquele ser vivo ou se aquele nicho ou se aquele ambiente acaba, o tempo futuro era só uma possibilidade. Mas eu acho que é interessante o programa, de certa maneira, que foi mais eficiente em cálculo, ele venha a posteriori a um que o precedeu, então há o tempo passado também.

Virgínia Chaitin: É, a gente pode pensar mesmo em termos de tempo. Eu não criei a metabiologia, mas eu acompanhei a sua criação e a gênese mesmo, e as diferentes etapas em que o professor Chaitin apresentava, em espaços acadêmicos, a proposta. Então, lembro que havia muito essa questão de ver se existe tempo suficiente, tanto do cosmo, quanto da Terra, em especial, para que mutações aleatórias, sujeitas à seleção natural, gerassem seres tão complexos como nós. E houve o comentário justamente de ver porque existe uma quantidade de passos mutacionais que se pode calcular matematicamente para saber quanto mais de complexidade informacional, ou quanto mais conceito novo, ou quanto mais criação, o sistema metabiológico está acumulando. Agora, o curioso é que a gente não pode fazer uma associação de tempo cronológico, porque o que se está fazendo é uma sequência de cálculos, que, na verdade, não se pode realizar porque teríamos que ter um oráculo para o problema da parada na metabiologia, que é algo bastante conceitual, bastante abstrato e as interpretações do tempo, podem ser essas: Ah, então quanto tempo será que levaria para a gente encontrar a próxima mutação? Esse tempo pode ser medido em número de tentativas de mutação, mas, cronologicamente, não pode ser medido, então, é um tempo de uma outra natureza.

Público: Eu queria perguntar para o Ricardo, se você tem algum, eu não lembro bem qual foi a palavra que você usou, mas se você tem algum mal-estar ou alguma dificuldade que você identificava entre alguns artistas, de trabalhar com esse termo: a criatividade. Eu queria saber se você tem uma interpretação do porquê isso acontecer.

Ricardo Basbaum: Olha, porque eu acho que tem uma literatura da parte de teoria crítica de arte ligada à primeira metade do século XX, um autor Herbert Read, por exemplo, ligado ao humanismo, e talvez uma ideia de espontaneismo, que foi desconstruída por uma certa crítica ao humanismo da segunda metade do século XX, para indicar, a presença do elemento do artifício na produção da subjetividade, e não, esse núcleo incessante e orgânico em cada um de nós que pode se expressar infinitamente de forma brilhante, bastando des-reprimir. Então, a noção é de que o dado expressivo é um dado produzido, construído, a partir não de uma espontaneidade, mas mesmo de uma intervenção específica, local, contingente, a partir de um problema. Então, no jargão, se eu for falar assim, na linguagem mesmo mundano-formal formal-informal, enfim, dos artistas em uma fala, essa ideia de uma livre expressão vai sendo substituída de um espontaneismo por uma prática de intervenção em que, a obra pode ser feita por telefone, como é o caso do Moholy-Nagy. Então, o padrão icônico, não é do artista com pincel e a tela lutando para se expressar, mas pegando o telefone e ligando para a empresa, pedindo um pedaço de madeira, escolhendo a cor no catálogo e aquilo é feito sem nenhuma manualidade. A obra produzida industrialmente pelos minimalistas, etc. Então, é nesse sentido que o termo criatividade foi criticado um pouco e, enfim, substituído por uma série de outras operações.

Público: Quer dizer, essa criatividade, ela era associada a um espontaneismo, certo?

Ricardo Basbaum: A um humanismo.

Público: E a um certo pathos do artista, uma pincelada que só ele dá, enfim.

Ricardo Basbaum: Exatamente. É a ideia do humanismo mesmo, que foi descontruído na segunda metade do século passado. Para falar de uma bióloga, Donna Haraway, que fala das quimeras e que nós somos sempre híbridos, nós e máquinas, nós e outros seres vivos, o sujeito e a alteridade. Então, essa crítica ao humanismo também é uma crítica a esse sujeito autossuficiente, central, que domina completamente o que está fazendo, que já é desmontado pelo Darwin, pelo Freud, pelo Nietzsche, enfim, toda essa tradição de pensamento que vai indicar esse ser humano como algo que não está pronto, que está se inventando na medida que está vivo. A Lygia Clark, por exemplo, gostava de falar do artista como um inventor e não criador, na tentativa de encontrar termos.