Carbono entrevista Claudia Hersz

Eu vi o mundo e ele começava no Rio, 2014 |320 (L) x 200 (A) x 320 (P) cms ( como exposto – dimensões variáveis) | vestido – caneta de tinta acrílica sobre seda pura e 38 antigos lenços de cidades

Claudia: É totalmente essa trip de viagem; e a exposição começa por aí, de lançar mão… Olha esse vestido, tá vendo isso que tá no chão? Você já viu o que são isso? São lenços de viagem costurados como um vestido. Essa iconografia de coisas de viagem, bonequinhos de viagem… Uma saia, normalmente, ela tem no máximo dois metros de roda. Essa tem cinco metros. O vestido é todo de lenços, sendo que o corpo dele, o centro dele começa no Rio de Janeiro. Então, na verdade, é engraçado, é tentar entender o meu interesse; mas não o meu como pessoa. Eu sou sempre uma fatia da humanidade, uma fatia indistinta. Eu acho que o interessante que um artista pode ser é isso: uma fatia indistinta. Não é a coisa do meu ego, de uma solução pessoal, minha, de nada – para isso eu iria para a psicanálise. É entender porque essa iconografia de bandeirinhas, álbuns, mapas, mundos, bonequinhos, que representam coisas, é tão cara às pessoas em geral… e pessoas não sofisticadas. Por que existe esse colecionismo? Por que eu pirei nesse colecionismo? Entendeu? Ok, eu faço coleção… mas eu não resolvi. O que eu fiz foi exatamente tentar elaborar isso. E isso também tangencia outros assuntos do meu trabalho que, quando eu misturo o tempo – como nos gobelins [1], as tapeçarias – eu faço essa mixórdia do tempo – plus ça change, plus c´est la même chose. Quer dizer, as misérias mundiais continuam as mesmas praticamente nos mesmos lugares, inclusive. Entendeu? Essas coisas não mudam. Muda a forma de embrulhar. Então, é por isso que eu vou brincar com outras formas de embrulhar. O que acaba dando nessa coisa do turismo. No fundo a gente viaja pra encontrar a si próprio.

O nome desse vestido… A Bruna [Lobo] me ajudou a adquirir boa parte dos lenços. Alguns eu comprei fora. Eles não eram uma coleção minha, eles foram comprados para fazer esse trabalho. E quando ela apareceu com o lenço da Lituânia (não é um dos mais bonitos, mas vamos convir que a Lituânia é esquisitíssima, é aquele lugar que você nunca pensa em ir).

Carbono: Não é um lugar turístico.

Claudia: Agora é – o mundo inteiro é turístico. As pessoas vão para Gana fotografar miséria. Tem tour para a Rocinha… Tudo é turístico hoje em dia. O mundo virou um grande turismo. Existe uma versão turística de tudo. Uma versão que torna qualquer coisa palatável.

Mas quando a Bruna apareceu com esse lenço lituânio eu tive um ataque de riso. Eu olhei para a cara dela e falei: “fui à Lituânia e pensei em você”. Mas na real não é, na verdade é: fui à Lituânia e lembrei de mim. A gente só se vê o tempo todo. Mesmo a arte é um grande olhar no espelho. Só existe o mundo interno. Qualquer coisa de identificação ou um filme que você vê que é maravilhoso, um trabalho de arte que você vê que é maravilhoso, ou uma música que fala da tua dor de cotovelo – ela te toca porque ela tá falando de você, de algum aspecto seu ou da tal da humanidade.

Cosmopolita, 2014 | instalação com carteira escolar, malas, objetos variados, luz e sombra | 260 (L) x 270 (A) x 170 (P)

A pesquisa, no caso dessa exposição, ela começa por aí e ela acaba – não no sentido de terminar, mas de desaguar – em outros cosmos. O “Cosmopolita” começa como cidadão do mundo e discutindo o que é ser esse “cidadão do mundo”; e continua em outros cosmos, no caso, os cosmos da arte contemporânea e da humanidade como um todo.

Naquele dia que a gente ficou conversando, eu não tinha muito claro esse link. Eu estava me sentindo muito esquizóide ainda. Por mais que eu soubesse ou intuísse que não. Mas, a cada vez que eu falo rola novos insights do que a coisa é.

Eu trago para isso também esse universo das miniaturas, que também é um universo dos lenços, um universo dos bonequinhos, também é um universo de resumo. Os bonequinhos que estão saindo daquela mala ali no cantinho, embaixo daquele joker.

Você tenta trazer um resumo daquilo e a maior parte das pessoas que compra esses resumos, eles foram para lá comer as mesmas comidas que comem em casa. Eu me lembro de uma menina viajando comigo. Ela era mineira e nunca tinha viajado antes. Ela estava passando a lua de mel em Cusco. A gente se encontrou no café da manhã, ela olhou para a minha cara e falou: “eles não têm pão de queijo!” Eu falei: Uau! Raízes, querida, mandioca, entendeu? Eles não são trabalhados na mandioca, eles são trabalhados no maíz, no milho, na maisena, é outro papo.

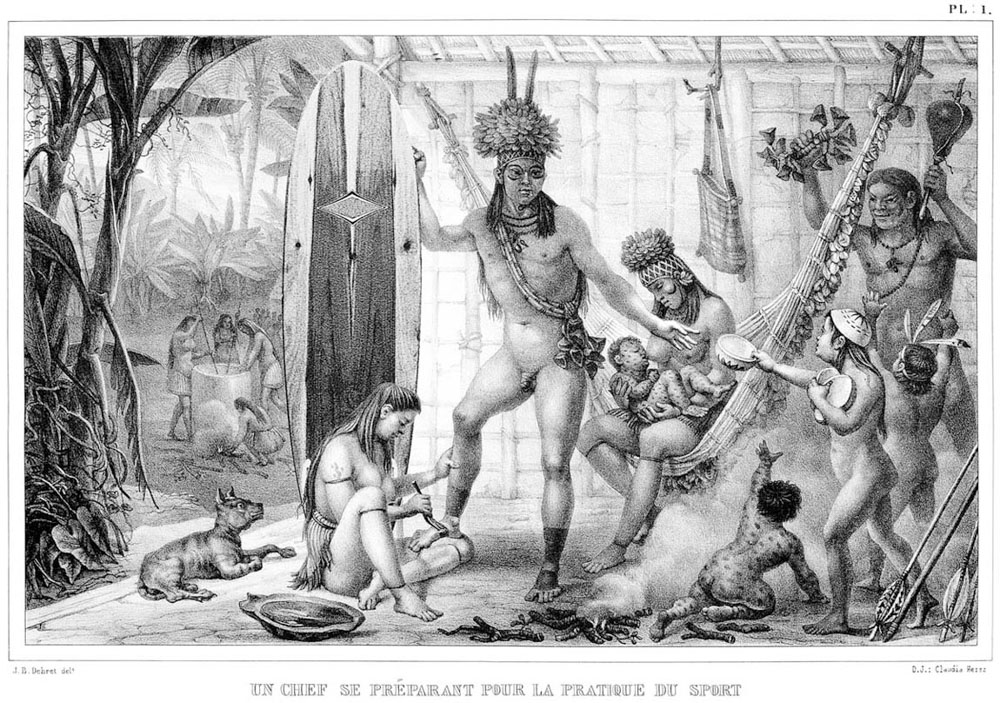

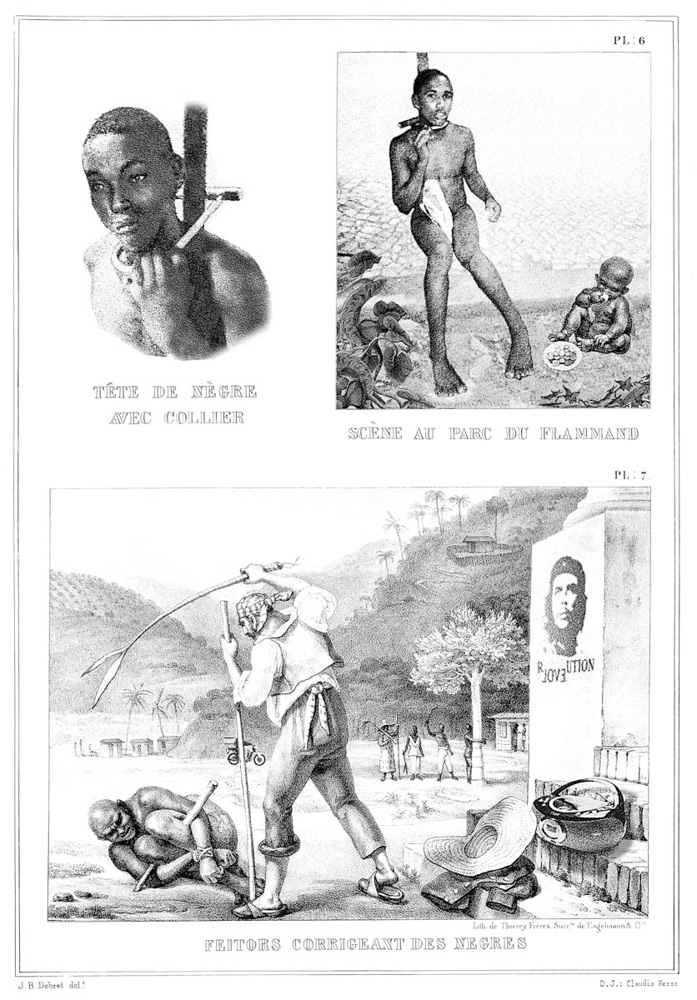

Então, é engraçado, as pessoas também trazem esses resumos. Acabam sendo alguns resumos de coisas. E essa história do Debret também era isso: era uma curiosidade sempre da sociedade europeia de entender o que era esse outro mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele inventava essa etnografia. Ele inventava a etnografia e inventava as imagens também, como eu te mandei aquele material. Ele era pródigo em copiar coisas de outras pessoas. E muitas coisas – ele saiu do Brasil muito tempo antes. Eu estava olhando outro dia, até para fazer uma etiqueta para o álbum e… eu fui olhar, porque eles usam algarismos romanos… e eu tento me manter ao máximo dentro dessa iconografia para o ‘caô’ ser mais completo, para ser um fake tão bom que a museóloga possa botar na reserva técnica por engano.

Carbono: Eu tinha esquecido dessa história, isso foi onde?

Claudia: Isso foi no MAR. Quando voltaram os trabalhos – eram dois desenhos, que estavam emoldurados, e três gravuras, que foram as três gravuras iniciais dessa série de interferências sobre o Debret que se chama “Planche”. A exposição era sobre surf e eu, nessas primeiras imagens…

Carbono: Sobre surf?

Claudia: Sobre surf e skate. Era uma coletiva com o Rafael Fonseca como curador. Ele me convidou e foi extremamente inspirador: foi graças às nossas conversas e ao fato de ele ter me mostrado gravuras que foram feitas por missões no Havaí, é que me deu o pique de realizar e ir fundo na história do Debret.

Eu pedi para as gravuras não serem postas na parede, emolduradas. Eu não queria essa sacralização. Então, elas ficaram em suportes horizontais, em vitrines horizontais, junto de outras documentações. E na hora que a transportadora me trouxe o material de volta, finda a exposição, não vieram as gravuras. Quando eu liguei para o MAR, me falaram: “elas foram parar na reserva técnica, porque a museóloga confundiu com o Debret que a gente tem no nosso acervo”. Aí eu amei! Significa que eu acertei, eu fui feliz no meu acerto do grão, de tudo que eu tentei caprichar; o tipo de papel – eu fui procurar um papel com uma gramatura e um grão parecidos com o papel de 1834.

Nessas gravuras, me interessa esse aspecto dessa imputação de visões europeias de uma cultura que era completamente desconhecida, quer dizer, a nossa; e também me interessa essa mixagem com a atualidade, trazer isso para hoje em dia. As três primeiras gravuras são extremamente jocosas, sobre alguns aspectos. Na terceira prancha, que na verdade são a prancha 4, 5 e 6, uma coisa assim… Dentro de cada prancha – eu gostava do duplo sentido de prancha de surf e prancha de desenho –, que é como se chamam as pranchas do Debret, ‘planche’ (por isso o título da série), me interessava… Bom, elas começam a deixar de ser jocosas, elas começam a deixar de ser uma brincadeira com o surf, com essa possibilidade de ter havido surf aqui, no século XIX. E tem uma gravura que era uma cena em que alguns escravos estão vendendo mercadorias, transportando coisas na cabeça, e eles usam collier de fer – que é uma palavra que também em francês tem duplo sentido: coleira e colar. E eram uns artefatos de ferro fundido barra pesada. Naquele momento eu não consegui interferir naquela gravura. Depois eu interferi, muito levemente. Só botei um ‘SMH’ [2] e uns cones, porque cone está sobrando aqui no Rio, né? Mas ela foi estranhamente profética, porque a exposição abriu e, em menos de dez dias, teve aquela situação horrorosa daquele garoto de rua que foi espancado a três quarteirões da minha casa, ali no Morro da Viúva, e amarrado nu, com uma tranca – ou coleira-colar-de-ferro – de bicicleta, em um poste. Então, de repente, era o contrário: o jornal virando Debret. Aquela era uma figura totalmente debretiana. Teve até um processo contrário de feitura. Eu não trouxe elementos novos a uma gravura debretiana, eu trouxe elementos debretianos para uma história real. E aí também situando dentro de todo o racismo, de todo o preconceito do Debret. Porque ele tinha tête des indiens, cabeça de índio. Isso também é uma forma de desumanizar. Quando você não desenha a figura inteira, você desenha um pedaço e não exatamente como um portrait de um monarca, quando você desenha um pedaço, você está desenhando um bicho. Então essa é a prancha que são os têtes de nègres.

Eu já te contei onde eu tenho parentes? Eu sou judia, então eu sou fruto de uma diáspora. Vamos começar pelo fácil: São Paulo, Belo Horizonte, Buenos Aires, Flórida, Nova York, Canadá, Hungria, Israel, França, e o mais estranho de todos, em Anchorage, no Alaska. Então, eu podia ter nascido em qualquer lugar.

Teve aquela história, acho que eu já te contei, do “Roberto Carlos e o diamante cor-de-rosa”. Não te contei? Essa história é genial. Quando eu tinha oito anos, foi lançado o ‘Roberto Carlos e o diamante cor-de-rosa’. E o filme todo é um roteiro muito mal acabado de uma caça ao tesouro. Eles vão para o Japão, vão para Israel, tem Gal Costa vestida de odalisca no meio do deserto do Saara cantando Tuaregue! Acho que é a única música que entra que não é o Roberto Carlos cantando nada, isso em qualquer filme do Roberto Carlos. Enfim, o filme é assim. E o que acontece é o seguinte: a pista começa com a cabeça da pedra da Gávea, que é o diamante cor-de-rosa – e tem toda uma história de fenícios… e uma das pistas se dá quando o sol incide a pino no lado oeste do Pão de Açúcar, onde se revela uma íbis (que é um pássaro egípcio). Gente, isso é o que se vê quando se sai da minha casa. Eu tinha oito anos de idade e eu comecei a esperar o ônibus da escola olhando para a íbis no Pão de Açúcar – porque aí eu não precisava mais do sol a pino, eu já via a íbis o tempo todo. É uma paisagem… esse ponto de vista que eles veem a íbis é o ponto de vista da minha vida cotidiana e eu ficava ali todo dia pensando em fenícios. O mais engraçado é que se passaram quarenta e cinco anos e eu continuo pensando em fenícios, com uma constância absurda. Isso é deslumbrante, eu sou deslumbrada com o fato de ter tantas opções – inclusive, Anchorage – e eu ter tido a sorte de ter parado no Rio, que eu acho um super resumo da ‘maluquês’ mundial e que já foi definido pelo Mário Henrique Simonsen, em uma certa época, como a ‘Belíndia’: a gente tem aspectos de Bélgica e de Índia. Então, eu acho que estou numa boa sinopse da humanidade. Acho isso genial. E por que eu falei disso tudo?

Carbono: Você estava na história do diamante cor-de-rosa.

Claudia: É essa? Pensar em Fenícios! Tudo bem, então, a pista vem… e eles acham o diamante. O filme é assim. O filme não é mais do que isso não. Os figurinos são sensacionais, porque é quando o Roberto Carlos ainda não tinha TOC, nem tinha começado a ter TOC. Então tem uns figurinos meio ‘Sargent Peppers’. Ele está aberto ao mundo, tanto que ele toca uma música do Jorge Bem cantada pela Gal Costa e se veste muito à la ‘Sargent Peppers’.

Carbono: Você há pouco se chamou de colecionadora. Você falava dessa exposição de agora, mas é algo que está em várias séries suas, não?

Claudia: E de novo enquanto fatia da humanidade. Vai ter um trabalho que se chama ‘Armário Baudrillard’ porque o Baudrillard analisa maravilhosamente: “colecionar é uma olhada no espelho”. Não é a gente que pensa o objeto, é o objeto que pensa a gente. A gente está sempre colecionando a gente mesmo. Tem esse aspecto. Inclusive, o ‘Armário Baudrillard’ tem um espelho. Aí quando você abre tem um resumo de objetos colecionáveis…

Carbono: E essa relação com os objetos, de colecionar, é uma coisa muito antiga?

Claudia: Eu acho que desde pequena. Nessa exposição tem coisas minhas que são de quando eu era pequena. Tem uma chapeleirazinha que minha avó trouxe de viagem, na época que se viajava de navio; eu chamo de chapeleira porque ela é uma maletinha redonda, cheia de falsos adesivos de viagem. Fora as que eu já dei, que eu já vendi. Tem uma ali, um banheiro, antes de eu fazer o ‘Duchampinho’. Tem o que faltava no ‘Duchampinho’. Eu tenho dúzias dessas coisas. Então, acho que essas coisas acompanham.

Carbono: Mas elas têm as mais variadas origens?

Claudia: As mais variadas origens. Tem uma história também de eu adorar o ‘shopping chão’. Eu fui a última ganhadora da bolsa da RioArte, mas eu ganhei e não levei. Assim, do capítulo “tem, mas acabou”. Sabe, quando você chega numa loja: “tem não sei o que?” “Tem, mas acabou”. É primo do “é débito ou crédito?”, que é outra questão existencial densa. Toda vez que me perguntam assim “é débito ou crédito?”, eu fico pensando… Eu respondo alguma coisa objetivamente, mas eu sempre procuro entender se aquela situação é débito ou crédito… Mas voltando ao “tem, mas acabou”, essa bolsa que foi aprovada minha era entendendo a feira da Praça XV, mas não enquanto a parte de antiguidade, mas a parte de ‘shopping chão’. Porque acompanhar isso com seriedade – e eu particularmente gosto do setor da bagulhada – é parte da minha vida adulta. É uma coisa que tem trinta anos. Mas eu sempre gostei de porcaria. Mas eu não sou uma acumuladora, porque tem um fluxo. Isso entra e sai, algumas coisas permanecem mas com o tempo eu posso desapegar. Desapegar não, não uso essa palavra que ela é totalmente do index prohibitorum. Eu não sou nada desapegada! As pessoas mais egoístas e podres do mundo falam assim: “ai, porque eu desapego”. Não! Não é desapego nenhum, é só um fluxo, vai e vem. Como veio parar na minha, vai parar na de outra pessoa.

Carbono: É como você falou, você não se limita a guardar esse objeto que você colhe do mundo.

Claudia: Não, eles até podem ficar ali fermentando um tempo…

Carbono: No texto que você mandou, você falava em “salvar objetos”.

Claudia: Sim, é porque eu compro muito mais no ‘shopping chão’. Eu tenho uma maluquice de achar que o planeta está repleto. Então, por exemplo, eu não desenho os meus desenhos. Quando eu desenho, eu desenho os desenhos de outras pessoas. Por exemplo, agora eu desenho um Hokusai [3]. Porque eu acho que os arquivos da humanidade estão repletos, lato sensu. Esse ventilador, por exemplo, olha só esse ventilador (ok, ele está sem lubrificação, mas vamos lá, atenção). Agora me diz se o design evoluiu ou involuiu nos últimos noventa anos. Esse é um ventilador que se chama ‘Carmem Miranda’, porque ele roda em todas as direções como o braço da Carmem Miranda. Então, eu gosto de aproveitar as coisas. Metade da minha casa é do que as pessoas classificam como ‘bagulhada’. Só que eu não dou um uso de ‘bagulhada’ e eu não considero aquilo uma relíquia, eu boto para jogo, eu uso. Fora isso, eu tenho minhocário em casa, mas não é esse o leitmotiv da reciclagem. É também, porque eu acho que a qualidade das coisas, uma certa identidade, uma certa alma que os objetos carregam… Eu acho que eu antropomorfizo os objetos. E aí quando eu vejo que uma coisa genial vai acabar se não for vendida naquele dia – porque o cara que está vendendo ela não vai nem carregar, vai largar ali, vai quebrar, vai isso, vai aquilo…

Então, por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu descobri… “descobri” também não é a palavra. O que eu fui percebendo ao longo desses trinta anos na época da bolsa, ao longo de vinte anos, é que as pessoas têm um processo quase Arthur Bispo do Rosário. Essas pessoas do ‘shopping chão’ são super outsiders. Eles são mendigos. E através desse mundo eles recriam um mundo interno. Então não era o aspecto mercantil que mais me interessava, ainda que seja o aspecto que mais interesse a eles objetivamente, mas tinha um outro aspecto nessa questão. Quando você via esses materiais que eles botam no chão e a forma como eles arrumam, pessoas que aparentemente não têm escolha na vida, eles têm escolha sim, porque cada negócio daqueles – vamos chamar aqui de ‘barraca’, mas não é barraca – é uma assemblage, que começa no material escolhido para o forro (que pode ser de plástico bolha a um feltro, a um papelão, a isso ou àquilo), tem uma lógica curatorial, que vai desde temas a materiais e formas de organizar. Então, começou a me interessar esse processo de Arthur Bispo do Rosário. A minha visão era ver aquilo como uma assemblage. E o nome do projeto é ‘Rua Magestadi’. Um cara estava vendendo uma série de letras, que devia ser um nome de um edifício qualquer. E às vezes eu ajudava, eu me metia no trabalho deles, ficava organizando. Quando eu fui ver, eu consegui formar o ‘Rua Magestadi’. E aquilo para mim fez um super sentido. Então, o nome do projeto era ‘Rua Megestadi’. Era essa possibilidade de reconstrução de um mundo interno.

Na verdade, essa coisa dos objetos é ligada também às pessoas que fazem isso. E, de novo, eu estou salvando o objeto porque eu antropomorfizo o objeto, porque eu estou salvando a mim mesma. É quase como se eu estivesse salvando a humanidade de uma dissolução. Cuidado ao colocar isso por escrito, porque pode ficar pomposo. Não tem essa pompa. Na verdade são pequenos cuidados. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa. Eu sou uma pessoa que costuro, que cozinho, que limpo coisas. Então é quase que tentando trazer de novo à vida.

Carbono: Tem um aspecto de restauração.

Claudia: Total. Foi nesse aspecto de restauração que começa a interferência nos Gobelins. Foi no processo, porque todo processo de restauração é um processo de falsificação. Você já está mudando a idade daquilo e a história daquilo ao tentar dar um rewind, é quase uma cirurgia plástica.

Scènes de la Vie aux Tropiques: Les Pouvoirs Pourris, 2013 | 70 ( L ) x 65 ( A ) X 5 ( P ) cms | Tinta acrílica e bordado sobre gobelin, passamanarias, veludo e latão

Carbono: É uma tradução?

Claudia: É, uma nova leitura que você faz de uma coisa. Você vai tentar se manter fiel à sua visão do que o artista quis dizer. Eu fui entrevistada por um amigo que é o chefe de conservação do Centro Georges Pompidou, da parte de papéis. O nome dele é Antonio Mirabile. Ele tem um blog mundial. Eu estava fazendo uns trabalhos de plástico e ele me viu. Foi um trabalho exposto no Centro Cultural da Justiça Federal e toda semana eu ia lá, porque ele era feito naquelas lousinhas mágicas. Aquele negócio que vendia em sinal. Você faz assim e apaga.

Carbono: Lousa mágica?

Claudia: Lousa mágica. Eram umas quarenta, era um grande retângulo com umas quarenta, cinquenta lousas mágicas, todas elas com desenhos one-liners do Picasso (aqueles desenhos de uma linha só). E o nome do trabalho é uma das frases mais ouvidas em arte contemporânea, que é “isso até criança faz”. Por isso o suporte eram lousas mágicas. E isso é o que criança não faz, criança não está fazendo arte, o que ela está fazendo é construir um mundo. Ela resume o mundo nessa coisa. E é esse também um processo que eu faço quando eu trago as miniaturas de arte contemporânea: eu resumo o mundo, mas, ao mesmo tempo, eu estou modificando a alma daqueles trabalhos, ao tirar partes essenciais do trabalho, que são o tamanho, o material… Eu removo aquela alma e imputo uma outra alma. Mas enfim, criança não tem a pretensão de fazer arte, criança está fazendo outra coisa. Então, no “isso até criança faz”, eu tirei as canetinhas. Porque eu já tinha exposto esse trabalho em São Paulo e as pessoas são maravilhosas, elas apagam o desenho para escrever “viado”. É um bando de entregador de pizza no elevador de alguém. Então, eu tirei as canetinhas. Quando eu chegava lá tinham vários desenhos apagados e eu ia com os papeizinhos manteiga e fazia os desenhos de novo. Um dia, esse meu amigo pediu para filmar esse processo, eu achei engraçadíssimo. “Uau, um super restaurador de um lugar importante no mundo querendo me ver”. Ele falou: “Isso é um processo de restauração e um dos problemas que a gente tem hoje em dia em restauração são os materiais tipo plástico, coisas desse tipo”. Ele, por exemplo, está restaurando agora um trabalho que ele está louco, porque é um trabalho do Cildo que foi feito, na época, com band-aid. Então o band-aid se retraiu, a cola melou… e como você resolve um trabalho desses? E aí um dia eu conversando, a gente ficou amigo nessa ocasião, foi em 2010, e de lá para cá a gente tem conversado muito. Ele viu essa série do Debret, é um cara que entende de restauração. Ele falou: “no seu caso, é importante restaurar esse objeto?” Eu falei: não, não é importante restaurar esse objeto, qualquer objeto similar serve… Se na restauração eu conseguir mais ou menos o mesmo tamanho com lousinhas semelhantes, não importa que seja essa. Não é um valor intrínseco do objeto. Esse processo de orfandade, de restauração e esse desejo de salvar é um pouco de salvar uma história. E não precisa ser essa ‘História’ oficial; pequenas histórias. Porque a gente vê na rua a vida das pessoas.

Carbono: Acho que a sua obra parte de uma ciência da economia das imagens. Você está falando que tem muita imagem, a ideia de síntese, de resumo te é cara. As coisas já colocam essa síntese em prática. E as suas obras muitas vezes têm uma pesquisa de imagem mesmo, né? Eu tenho a impressão de que você se insere numa cadeia de transformação de imagens…

Claudia: É. E aí é engraçado porque entra também…

Carbono: Tanto você se interessa pela história das imagens quanto você passa a fazer parte dessa história também.

Claudia: Claro, criando essa ficção. Se algum dia um marciano descer, ele pode confundir tudo e achar que aquilo era real, que houve uma coexistência. Se ele achar aquele objeto específico, ele pode acreditar em uma coexistência que não houve, de 1834 com 2014. Por isso que arqueologia é também uma ficção. Não há fato, só há versões. É isso.

Carbono: Conta a história do Debret, que você só mencionou, mas não falou.

Claudia: Eu fui procurar, para fazer aquele trabalho ali, aquele trabalho que sou eu e o Debret, que é aquele díptico ali. Eu e Debret. Eu queria uma imagem de índios brasileiros reunidos e eu achei esses índios em uma festa. Quer dizer, eu estranhei tudo. Eu estranhei o tamanho do atabaque, a pintura corporal, o tipo de penteado. Eu falei: “isso não é índio brasileiro, isso não pode ser índio brasileiro”. Aí eu fui pesquisar no ‘Voyage Pittoresque’ e era parte do ‘Mission de St. José’. Eu fui procurar a missão de São José – e eu tinha acabado de voltar de missiones, na Argentina –, e eu falei: “Missão de São José, não tinha essa missão aqui no Brasil”. As nossas missões ficavam muito próximas de Colonia del Sacramento; era uma região que hoje em dia pertence à Argentina e ao Uruguai. As nossas missões se espalham por ali, na província cisplatina. Aí descobri que a imagem era na Califórnia! Era uma gravura que ele rebateu. Ela é simétrica e um pouco diferente. Ele redesenhou um desenho do Tilesios von Tilenau, um alemão (pode ser holandês, mas eu acho que era alemão) da excursão – da digamos CVC Langsdorff, Soletur Langsdorff – na América do Norte, na Califórnia, uns cinquenta anos antes. E também, no caboclo do Debret… Vamos combinar que aquele morro que tem ali é praticamente o Monte Fuji…

Suite Debretienne, 2013 | 24 (L) x 32 (A) X 3 (P) cm cada peça (díptico) | antigo bibelô de resina, plástico, metal e impressão sobre veludo

Carbono: É, esse tem essa construção aqui.

Claudia: É, ele terminou algumas coisas na Europa.

Carbono: Esse seria o Debret?

Claudia: Esse seria o Debret. Ouvindo uma musiquinha.

Carbono: DJ.

Claudia: “Eu e Debret, Debret e eu: juntinhos!” Aí é quando eu descobri isso. O que eu entendi foi o seguinte: esse cara foi comissionado para fazer a Academia Imperial de Belas Artes e, ao mesmo tempo, fazer esse ‘Voyage Pittoresque’ – um ele foi comissionado pela coroa portuguesa que aqui estava residindo e o outro era o desejo dele como artista lato sensu, porque ainda herdava uma tradição renascentista dos artistas serem cientistas. Então ele vem e também tem esse desejo de lançar essa publicação, porque na época… Se você for botar ‘Voyage Pittoresque’, tem todo o tipo de voyage pittoresque. A do Debret não foi a única, é voyage pittoresque na África, é Voyage pittoresque de vários autores. Então, o que ele faz? Ele faz uma pseudoetnografia, porque ele ficava praticamente no Rio de Janeiro. Ele faz uma pseudoetnografia, porque nesse capítulo, por exemplo, da Missão de São José ele descreve os hábitos e onde era essa missão e onde estavam esses índios e que eles não eram muito espertos, porém muito musicais. É uma ficção. Isso não me fez diminuir o trabalho do Debret, pelo contrário, me fez aumentar a admiração por ele, pela qualidade ficcional dessa obra. Viagem total, viagem lato sensu.

As cenas urbanas dele podem ser bastante fidedignas e são coisas extremamente cruéis: é o colar de ferro, a ‘Boutique [de la Rue] du Val-Longo’ (boutique, que para a gente é butique, para eles é loja). A ‘Boutique du Val-Longo’ é uma loja de escravos, no Valongo. E Val-Longo é um vale longo, é o Val longo. Eu precisei ler o Debret para entender a origem da palavra Valongo.

Carbono: Você identifica toda a genealogia dessa imagem, que ele pegou os índios de um lugar, passou para outro. Mas você se apropria também…

Claudia: Da história também. Porque aí vem muito uma questão da contemporaneidade que é a questão da autoria. Hoje em dia os artistas são DJs. Você pode ter uma qualidade de trabalho usando arquivos da humanidade. Isso se faz em música, notoriamente; isso se faz em cinema; isso se faz com imagem, se faz com objeto, se faz com tudo. As coisas estão no mundo; a gente tem um excesso de coisas. E a qualidade da imagem tem a ver com a qualidade da edição que você vai fazer. E todas essas coisas são permeadas de história. É muito interessante você ver que ao longo da história isso já acontecia. O Debret também já era DJ. A outra coisa é que o Debret não fazia litografia, ele fazia uma aquarela. Já tem uma interface aí que é o litógrafo. Se você for pegar essas minhas gravuras, está lá: aquarela do Debret, o litógrafo tal e eu me assino como DJ. Mas o DJ também podia ser o litógrafo. Fica parecendo aquela cena do… Qual o nome daquele filme do Tarantino, que tem a Uma Thurman, mas não é o kill bill?

Carbono: Pulp Fiction?

Claudia:Pulp Fiction! Quando o Samuel L. Jackson começa a fazer aquela situação falsa da bíblia – porque eu cheguei em casa e peguei bíblias e aquela situação não existe – que ele fala “na escuridão, o pastor…”, e ele começa a falar para os caras “e o pastor pode ser você e eu sou isso…” e cria uma outra hipótese “não, mas também pode ser…”. Ele intercambia os personagens que estão naquela cena com a metáfora bizarrona, em que ele usa a citação bíblica inexistente. Ele intercambia os papéis. Então, eu posso ser o DJ, o outro o litógrafo, o outro outra coisa… Lato Sensu. Ali são três papéis intercambiáveis: o meu, o do Debret e o do litógrafo. Existe uma interface entre eu e o Debret também. Então, isso já se faz desde sempre na história da humanidade. Quem me garante que o segundo pintor rupestre não imitou o primeiro?

Carbono: Quer dizer, sobre uma imagem, há sempre outra imagem?

Claudia: Há sempre uma interpretação e uma releitura. Não há que se falar em originalidade, não é daí que vem a qualidade de nada.

Carbono: Mas o artista parece, para você me parece ser bem claro, parece que tem um instinto de colecionar também. De alguma forma, para que se copie, se coleciona. Fisicamente, você…

Claudia: Eu acho que nem sempre fisicamente. Eu acho que a maior parte, o meu trabalho, nesse momento, está muito objetificado. Mas o pensamento não diz respeito só a objetos. Diz respeito à produção da humanidade como um todo e também ao pensamento que essa humanidade gerou. Não é a toa que eu cito o Baudrillard, que eu acho que foi o cara que melhor falou sobre colecionismo no sistema dos objetos. Se você lê aquilo, não precisa ler mais nada. Está tudo ali, tudo expresso, o desejo de colecionar…

Carbono: Voltando para as “Planches”, você fez essa primeira série que você apresentou lá no MAR, inicialmente parte dessa relação mais direta com o surf e o skate…

Claudia: É, era uma parte mais feliz.

Carbono: Mas você continua desenvolvendo a série.

Claudia: Continuei. Mas aí a partir do jornal. Aí foram as imagens que me foram sugeridas pelo jornal.

Carbono: Você radicalizou esse colapso dos tempos, de vários tempos, para pegar a extrema atualidade.

Claudia: É, que aí eu fui falar das questões indígenas, de miséria. Mas isso é uma coisa que eu sempre coloco. Nos Gobelins também tinha criancinha cheirando cola ou alguém apertando um baseado ou tomando uma cervejinha. Em alguns momentos isso é mais feliz, em alguns momentos isso é mais perverso.

Carbono: Em alguma medida você acha que essas imagens acabam construindo a história mesmo? Eu digo, aquela coisa do marciano que você fala. Daqui a um tempo…

Claudia: Elas já retratam uma história do Brasil. Os gobelins falam de uma história do Brasil, de coisas que acontecem, aquelas pessoas rococós sendo assaltadas em frente a praça dos três poderes em Brasília. Elas já retratam as coisas que acontecem no Brasil atual, ainda que as roupagens, em um primeiro momento, te afastem e te botem em uma corte luso-francesa. Mas elas já tratam disso. Varia o grau de leveza. Em alguns momentos está leve, em outros momentos está heavy metal. E aí eu acho que vai de como eu estou vendo a vida naquele momento. De novo, diminui o meu eu – sempre o meu eu como a tal parcela da humanidade –, mas há alguma flutuação de humor mesmo.

E também tinha uma coisa temática ali, porque uma das grandes discussões que eu tive com o Rafael foi sobre a questão – também trazendo uma questão mais lato sensu da arte – de que eu queria fazer obras específicas para esse trabalho. Aí ele falou: “mas eu não queria que ficasse com cara de encomenda, pode ficar feio”. Eu falei: “mas como feio? Encomenda é a história da arte.” Noventa por cento da história da arte é baseada em mecenato. Encomenda é a história da arte. Mesmo quando você tem um mecenas difuso, que seria uma consciência social ou a sua vontade de se colocar sobre um assunto.

Vocês estiveram aqui em um dia. Acho que uns dois dias depois, eu estive com um amigo que me questionou: “Ah, Claudia, você tem que falar alguma coisa nessa exposição, sobre isso que está acontecendo em Israel”. Eu falei: porque eu tenho que falar? “Ah, porque você é judia”. Eu falei: não. Isso permeia o trabalho todo até a questão do cosmopolitismo, mas eu estou muito mais interessada, no momento, no cara que foi espancado na esquina. Mas esse meu amigo me pediu pra eu me posicionar sobre isso. Você me fala sobre viajar. Eu não me lembro exatamente qual a frase, já busquei ela barbaramente, mas o Isaac Bashevis Singer, que é um cara também judeu, que foi prêmio nobel de literatura, ele tem uma frase que diz o seguinte: “não há nada mais parecido com o universo que a sua aldeia”. Por isso que eu, de alguma forma, digo que o viajante está sempre viajando para dentro. É um aprofundamento das suas questões, sempre, o mundo externo. Claro que não é tão fechado assim, eu estou fazendo isso em grossas pinceladas, há sutilezas nisso. Mas, sim, há uma diferença entre um viajante que se propõe a entender e a trocar. Eu acho que o que tem a ver não é o aprofundamento, é a troca. Não é rapidez e nem, talvez, só epidermia, é a troca. Quando você é viajante, você troca com o lugar que você vai, você deixa coisas tuas ali. Você interfere na história. Quando você é um turista, você não interfere na história, você só passa um paninho.

Carbono: Naquele outro dia, já no final, você disse que daria uma boa cientista.

Claudia: Eu acho que é um mundo que me interessaria mais, hoje em dia. Eu acho que o único lugar que existe originalidade hoje em dia é na ciência. Tanto na ciência médica, quanto na biologia, quanto nas matemáticas avançadas, nas físicas… E eu penso muito em números, eu tenho um lado muito científico. Eu acho que, se há algum lugar que está criando alguma coisa, é isso. Eu fui ler o Stephen Hawking, aquele livro em que ele chega a onze dimensões.

Carbono: Onze?

Claudia: Onze. A coisa – vou chamar de lógica, porque essa é a palavra que eu tenho disponível para falar isso (eu tenho essa coisa com as palavras, porque tem algumas que estão muito gastas, outras que são imperfeitas). Eu só consigo realize, entender e ter consciência até uma sétima dimensão. A partir dali, eu ‘bóio’. Eu teria que ter outras camadas cerebrais que eu não formei. São as construções do mundo e tem a ver com os mendigos quando eles fazem escolhas na assemblage que eles criam no meio da rua. Ele está criando universos. E ele está criando universos que vão servir para a vida dele também, não só para vender coisas. Ele está reconstituindo partes neuronais, ele está criando novas cadeias neuronais. Isso já está provado. Então, eu acho que esse é o mundo que de fato me interessaria. É um mundo de menos ego. Tem algum, você vê essas pessoas que falsificam resultados. Outro dia a revista Nature, que é a revista mais ‘babadona’ de ciência do mundo, divulgou uma publicação dizendo que todas as experiências e artigos publicados por um determinado cientista eram forjados e que ela se envergonhava de ter publicado. Claro que existe essa coisa de ego, mas é onde tem menos ego. A questão é muito menos o sucesso e muito mais um certo ‘para onde caminha a humanidade’. Há uma certa pureza nessas pesquisas, da pesquisa pela pesquisa, do conhecimento pelo conhecimento. Claro, depois vira um ‘merdelê de fou de vous’, de bomba atômica, remédio caro. Só se faz pesquisa de doença de rico. Ou de doença que pode acabar com a humanidade toda. Mas, ainda assim, é um campo da ciência pura, que eu acho que é um campo que se eu soubesse, quando era mais jovem, como é a vida e como é o desenvolver da vida, talvez eu tivesse optado por uma coisa desse tipo. Porque se dá bem com obsessão e eu sou obsessiva. Mas eu acho que dá para uma obsessão mais feliz, exatamente porque tem coisas menos egóicas, é menos ‘para fora’. Não é esse ‘para fora’ de “olha, que bonitinho, olha como eu sou bacanona”. É um outro tipo de ‘para fora’, tem um produto real interessante para a humanidade.

Isso é totalmente turismo. Eu estou tentando tirar do turismo para o viajante. É tentar transmutar o que é só um paninho que foi parar na rua; tentar dar uma outra alma, uma outra configuração. Depois ele vai ficar pronto.

Claudia: Isso aqui é a roda da saia. Ela é uma saia imensa. Isso aqui eu ainda estou alinhavando. Ela começa no Rio, eu fiz essa camisa à la lenço de viagem.

Carbono: Existe a possibilidade de você vestir?

Claudia: Não, ela está ainda com alfinete.

Carbono: Mas porque começa no Rio?

Claudia: Porque é onde eu estou.

Carbono: Claro. A minha ideia é que a gente sente o turismo no Rio mesmo sendo morador, com uma violência extrema…

Claudia: E tem o outro lado disso, que é uma linda cidade para você usar como turista. Eu, em 2006, entrei em uma profunda crise existencial, que eu passei quinze dias (não sei como não desidratei), eu não conseguia parar de chorar. Quebrou alguma coisa que eu não parava de chorar. Aí eu falei: quer saber? Tanto Maomé quanto Moisés foram subir montanha para falar com Deus. Não é no litoral que se fala com Deus, aqui se pega surf. Aí eu resolvi ir para a Chapada Diamantina. Eu fui sozinha para a Chapada Diamantina. Quando eu voltei, eu resolvi usar a cidade como turista e fiz isso com muita constância. Agora eu perdi a constância, mas é um dos meus projetos, de novo. Então, pelo menos duas vezes ou três vezes por semana, eu pegava uma cachoeira, eu subia o Morro da Urca sozinha, eu ia conhecer uma cachoeira nova no Grajaú.

Carbono: Passar alguns dias vivendo como turista em sua própria cidade?

Claudia: Não é passar uns dias, é viver integralmente alguns momentos do seu dia como turista, com aquele deslumbramento do turista. Por exemplo, eu só volto da Lapa para casa, de madrugada, a pé, porque aí eu passo na barraca da tapioca, eu como uma tapioca. Eu faço vários programas que só turista faz. Eu vou na floresta da Tijuca, desço pela Barra e como em um restaurante; um programa que seria turístico. Se você fizer isso ou botar os olhos do turista… é o olhar estrangeiro, é a vontade de sair da sua matéria, do seu universo dentro dessa cidade que é uma cidade que está sendo muito cruel conosco, com os moradores tradicionais. O Rio está difícil, está difícil pagar aluguel.

Carbono: Voltando a essa coisa de misturas de tempo, que também não é só mistura de tempo, mas um comentário sobre a atualidade, revelando as relações dessa atualidade com outros tempos, como é o caso do Collier de fer. É um comentário sobre a atualidade, mostrando “olha, isso aqui não é nenhuma novidade, isso é uma permanência, não é uma novidade”.

Claudia: É, isso já veio…

Carbono: Mas depois você começou a falar da especulação, dessas mudanças mais recentes no Rio.

Claudia: Tem um pequeno comentário: o ‘SMH’ e o cone.

Carbono: E a própria Aldeia Maracanã, né?

Claudia: A Aldeia Maracanã, exatamente.

Carbono: Agora, você não pensava essas imagens como instrumentos de luta também?

Claudia: Olha, eu não estou mais na idade, essa é que é a verdade. Eu era do Partido Comunista na clandestinidade, na década de setenta. Te juro por Deus, eu tenho ficha. Meu pai foi dirigente comunista e conheceu a minha mãe, que também era – minha mãe teve um enterro, quando ela foi… tudo para mim são vestidos.

Quando eu entrei na Stasi (a Stasi era a polícia secreta), eu encontrei esses lenços pendurados na parede, como merorabilia da Alemanha Oriental. Porque a minha mãe era comunista e foi ao congresso da juventude comunista de 1956, quando brigou com as minhas tias húngaras que ficaram putas de ela ser comunista. Eu vinha de uma história ultra comunista e fui comunista na época que se devia ser comunista, que ainda existia o comunismo como possibilidade e como utopia ainda. Ainda não o mundo contemporâneo; ainda o mundo moderno. Foi na década de setenta. Eu sou uma pessoa de outra época, eu sou a mais velha artista jovem desse país. É hilário isso.

Carbono: Então a arte, como luta, é uma ilusão? Depende da idade ou…?

Claudia: Eu acho que a arte, atualmente, é (voltando aos resumos), na verdade, o lugar onde vários caminhos vêm aportar. Tascos de ciência, com tascos de literatura, com tascos de poesia. É um porto de questões em aberto, porque nós não somos os cientistas, nós não temos um compromisso com a objetividade. Eu acho que a arte acaba sendo isso. Ela também pode ser uma ferramenta de luta. Quando você falou esse negócio que “eu não tenho mais idade”; eu não tenho mais vontade, não é mais a idade. Em algum outro momento eu acho que isso seria importante. Eu não acho que ela seja exatamente um instrumento para isso. Ela é um porto, é um lugar onde isso pode ecoar. O trabalho do Pedro Victor [Brandão, artista] é totalmente baseado em política, por exemplo. Tem várias pessoas que têm um trabalho super político. A própria Joana [Traub Csëko], participando dessa coisa do carnaval, eles tentaram dar uma conotação… A Joana, aliás, era mais partidária de quem estava carnavalizando um aspecto político. Essa forma de fazer, às vezes você se mantém um pouco disfarçada da agressividade da polícia, de tudo. Você tem um outro lado da moeda, tipo: “estou toda purpurinada, estamos falando de outra coisa”. Eu acho que sim, pode ser um instrumento, mas não é o meu, a minha forma. Eu sou mais uma cronista, se eu tivesse que fazer uma analogia. E, sim, a crônica é um instrumento.

[1] http://pt.wikipedia.org/wiki/Gobelins

[2] Iniciais da Secretaria Municipal de Habitação, órgão da prefeitura do Rio responsável pelas remoções forçadas relacionadas à Copa e às Olimpíadas. Na cidade, alguns imóveis tem amanhecido com a sigla ‘SMH’ seguida de um número marcada sobre suas fachadas, indicando que serão desapropriadas e demolidas em breve.

[3] Katsushika Hokusai (1760 – 1849), célebre gravurista japonês do período Edo.

***

CLAUDIA HERSZ vive e trabalha no Rio de Janeiro. Graduada em Arquitetura pela UFRJ, participou de exposições no Brasil e no exterior (Suíça, EUA, Colômbia e Cuba). Integrou a 7ª Bienal do Mercosul, além de coletivas como Rumos Itaú Cultural 2011/2013, Abre-Alas 2011(Gentil Carioca-RJ), Nova Escultura Brasileira (Caixa Cultural-RJ) e Deslize, no MAR-RJ. Apresentou, em 2010, a individual ToYS É NóIS no Centro Cultural Justiça Federal-RJ, ::KHAZA:: no Espaço Cultural Sergio Porto, em 2011, e no Centro Cultural São Paulo em 2012 , além da recente COSMOPOLITA, no IBEU-RJ. Tem obras nas principais coleções particulares do país, além de em instituições como a Coleção de Arte da Cidade de São Paulo, Coleção Gilberto Chateaubriand- MAM RJ, Coleção do MAR-Museu de Arte do Rio de Janeiro e UNAMA, Belém do Pará

Entrevista realizada por Pedro Urano e Felippe Shultz Mussel em setembro de 2014.

Todos os direitos reservados.