A criação das formas

Conversa com Luiz Alberto Oliveira, Ricardo Kubrusly e Tunga

A seguinte conversa foi realizada no dia 4 de abril de 2014, na ocasião dos Encontros Carbônicos, evento realizado pela Revista Carbono, com apoio da galeria Largo das Artes e patrocínio da Funarte, e que englobava uma exposição coletiva e uma série de conversas públicas entre artistas e cientistas.

Com a participação do cosmólogo Luiz Alberto Oliveira, o matemático e poeta Ricardo Kubrusly e o artista Tunga, e com mediação de Marina Fraga e Pedro Urano, “A criação das formas” foi o ponto de partida para as falas e discussões dessa noite, e na ocasião foi exibido o curta-metragem de Tunga “Cooking”, da série “Destricted”, realizado em 2010.

LUIZ ALBERTO OLIVEIRA

Os antigos gregos valorizavam um sentimento acima de todos os outros que chamavam de filia, e que a gente pode mais ou menos traduzir com um sentido duplo de ‘inclinação por’ e ‘pertencimento a’. Os romanos traduziram essa palavra por uma palavra nobre amicizia, de onde vem o nosso termo ‘amizade’. E eu queria me revelar preenchido de filia por estar aqui na companhia do Tunga e do Ricardo, de quem eu sou amigo há quase do tempo dos gregos antigos, quase do tempo de Aristóteles. Então eu queria agradecer ao Pedro e à Marina pela oportunidade de estar com esses amigos caros e com vocês. Aristóteles, aquele camarada que falou que o mundo é uma coleção de coisas. Enunciado que parece bastante claro, mas que se a gente examinar de perto, ele vai revelando dobras e dobras de complexidade. Qual o primeiro sentido ou sentido mais imediato da afirmação ‘ o mundo é uma coleção de coisas’? O que é uma ‘coisa’? Uma coisa é simplesmente, em um sentido muito empírico, muito prático, algo que eu possa apontar com o dedo. Isto. Isto. Isto. O mundo, portanto, para Aristóteles, durante dois mil anos foi assim, o mundo é uma coleção de ‘istos’. Ora, para eu poder dizer isto, significa que eu sou capaz de separar isto, daquilo. Sou capaz de separar cadeira, do chão; a pessoa, do chão; uma cadeira, da outra. Senão, não haveria o isto, haveria um ‘tudo’. Portanto, essa capacidade de distinguir, de separar, de analisar os diferentes ‘istos’ do mundo está na base da ideia de que o mundo, a totalidade, é uma coleção de coisas individuadas, de coisas que possuem a si próprias em sua definição.

Aristóteles então vai nos dizer que essa coleção de ‘istos’ que o mundo é consiste em uma fusão de algo que é singular a cada isto e de algo que é comum a muitos ‘istos’. O que é singular a cada isto é aquilo que o individualiza de modo radical. Um isto que permite que eu diga ‘este’. Esta cadeira, que é diferente daquela cadeira. Ambos são o mesmo isto, são cadeiras, mas essa é uma cadeira, essa é outra cadeira. Esses caracteres individualizantes, singularizantes, Aristóteles vai dar um nome curioso: vai chamar de acidentes. O mundo é uma multidão louca de ‘istos’, tem istos Ricardo, istos Tunga, istos cadeira; no meio dessa multidão louca eu posso afirmar a semelhança, a similaridade de alguns istos e agrupá-los. Agrupá-los em classes. Então tem a classe das cadeiras, a classe das pessoas, a classe das minhocas, devido não ao que individualiza cada uma, mas ao que permite o pensamento gere um termo comum. Algo que torne todos esses ‘istos’ sinônimos uns dos outros, cabendo sobre o mesmo nome. Isso que é o termo comum que permite que, da experiência de diferentes ‘istos’, eu generalize e crie uma classe, um grupo, um gênero, Aristóteles vai chamar de substância.

Então no mundo você tem substâncias e tem acidentes. Toda a coleção de seres do mundo é essa associação entre algo que permite generalizar e algo que individualiza. A tese fundamental do sistema de pensamento, e que se baseia essencialmente nessa concepção de Aristóteles, é a de que o conhecimento só é possível no geral. O conhecimento do radicalmente individual, do radicalmente singular não é possível. Você conhece apenas a substância, os acidentes você tolera. Então, quando você se encontra com o mundo, você tem que realizar um processo de seleção. Descartar os caracteres que sejam acidentais, e valorizar aqueles que permitam reunir o ‘isto’ a outros ‘istos’ para formar uma classe, um gênero, uma associação. Essa generalização vai ter como consequência uma outra partição, que é a partição entre aquilo que muda e aquilo que permanece. Então a substância é aquilo que permanece de um isto para o outro, e no mesmo isto, submetido a transformações. A semente de carvalho cresce, vira brotinho, vira árvore. No entanto, é sempre carvalho. Nós olhamos uma cadeira de um jeito, caminhamos, olhamos de outro viés, mudou completamente o que estamos percebendo, mas ainda é a mesma cadeira. Enquanto que os acidentes não apenas não podem ser apreendidos pelo conhecimento, como variam sem cessar, justamente porque não possuem um termo comum.

Então, eu verifico que o mundo é feito de coisas e as coisas estão submetidas à transformação. Mas o tempo todo, se eu puder olhar de maneira apropriada, eu vou ver que mesmo quando estão se transformando, as coisas exibem uma forma. Seria absurdo se as coisas exibissem mais de uma forma simultaneamente. Centauros: homens e cavalos; quimeras: leões, águias e cabras; flamenguistas; seres bizarros de todo tipo e sorte – essa combinação de formas absurda. Mesmo quando estão sob transformação, os ‘istos’ mantém um núcleo de mesmidade invariável. Num certo sentido, é como se Aristóteles estivesse nos dizendo que no meio da transformação em que as coisas estão irremediavelmente submetidas vigora algo que permanece, algo que perdura – um viés de eternidade no coração disso tudo que está submetido ao tempo. Então, o que importaria seria descrever isso que permanece, isso que permite que este ser seja uma cadeira, e não uma mesa. O olhar dessa dupla separação – substância e acidente, permanência e impermanência – vai implicar em que, quando se quer engendrar um ser, trata-se de suscitar naquelas matérias um certo diagrama de forma, um certo diagrama de composição, uma certa disposição mútua dos seus elementos, de tal maneira que eles passem a exprimir essa essência duradoura.

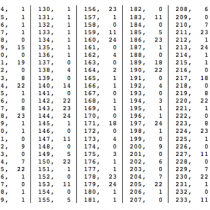

Então, eu tenho uma certa matéria, aplico alguma ação transformadora sobre essa matéria e uma forma emerge. Esta forma aponta para a eternidade. A matéria aponta para a impermanência. Essa ideia pode ser melhor apresentada pela metáfora celebérrima, do próprio Aristóteles, do trabalho do escultor. Então, o escultor encontra-se com o mármore bruto – que a gente pode chamar de causa material, ou seja do que a coisa é –, mas essa matéria em si, enquanto puro bloco de mármore, não exibiria forma alguma, não seria ainda nenhum ser distinguível. Na mente do escultor forma-se a causa formal, ou seja, os princípios: o diagrama de composição dos elementos que ele vai implantar sobre aquela matéria receptiva. Isso vai dizer o que é. Aí vem o escultor e trabalha. O trabalho físico do escultor vai dizer como é a coisa. Fundamentalmente, a operação a ser realizada vai ser retirar os excessos, para que a forma desejada possa emergir. E finalmente, a estátua pronta exibe sua finalidade, a sua ordem de ser na grande organização do mundo: se ela é uma estátua votiva, se ela tem uma função estrutural de suportar um telhado, se ela é para ser decorativa em um teatro, sua causa final para o que é. Então: do que é; o que é; como é; para que é. Com isso que ele chama de quatro causas, Aristóteles daria a razão de ser de todos os seres do mundo. Os seres seriam essa combinação de uma matéria que passa a portar uma forma. O modelo que a gente pode representar essa operação é o modelo da cunhagem de moedas. Tem uma superfície metálica: uma chapa de metal lisa, sem marcas; suas partes são indistinguíveis. E eu tenho do lado de fora um marcador que é um puro diagrama, um puro desenho, em um metal mais rígido. Eu vou cravando o metal na superfície da chapa, esse desenho passa a ser impregnado, suportado, pela chapa, eu recorto cada um deles e tenho as moedas de um centavo, cinco centavos, dez e etc.. Então, trata-se da implantação de uma forma vinda de fora sobre essa matéria. E uma vez que essa matéria tenha recebido essa forma, surgem as coisas, os indivíduos. A cunhagem de moedas seria então o modelo pelo qual as quatro causas são implementadas no mundo, para o surgimento de todos os seres.

O que é decisivo para o que nos interessa – e vai nos encaminhar para o que o Tunga vai nos apresentar depois – é o fato de que a matéria não é capaz de formar-se. Ou seja, as moedas precisam de um molde anterior e externo que seja aplicado sobre ela para que venha a ser. Espontaneamente as matérias não seriam capazes de se engendrar, de se desenvolver. Ou seja, as matérias são essencialmente inanimadas. A matéria, desse ponto de vista, é morta. Ela é impotente; incapaz de formar-se. A forma precisa vir sempre de fora, sempre a partir do molde. Essa concepção de matéria perdurou dois milênios. E quando foi finalmente substituída, a partir da revolução científica do Renascimento, a matéria foi dotada de um mínimo de atividade, que é a inércia. Ou seja, eu empenho um movimento sobre um corpo, o corpo vai tender a manter esse movimento, até que um outro corpo insira sobre ele e altere o processo. Então, há um mínimo de atividade própria dos corpos, que é manter o movimento impresso a ele. Só isso. Da mesma maneira, essa matéria mecânica da modernidade não é capaz de engendrar-se.

Portanto, tanto pros antigos, quanto pros modernos há uma distinção radical entre matéria e atividade. O que vai implicar que, por exemplo, a vida – que é um princípio de ativação – seja necessariamente algo que é estranho, arredio à matéria. Se essa matéria é esse puro receptáculo, a vida tem que ser algo que venha de fora e que infunde na matéria algo que ela não possui, que é o poder não só de formar, como de reformar, transformar, no sentido radical, imanentemente, a partir do próprio interior. A vida é capaz de fazer isso. Mas que estranho… Se a vida se apoia na matéria e a matéria exibe essa incapacidade, de onde é que essa habilidade de fazer surgir forma, de fazer variar formas, provém? Não é de admirar que um dos conceitos mais profundos da ciência contemporânea, o conceito de evolução – de que as formas dos gêneros mudam ao longo das eras – fosse exatamente o que faltava na concepção de mundo de Aristóteles. Não podia estar lá. Ou seja, a ideia de que os moldes do mundo não estão prontos. Os moldes do mundo vão sendo produzidos no interior do próprio mundo. Essa ideia não podia associar-se à passividade da matéria. O que vai ser surpreendente nas ciências contemporâneas, a partir do século XX, é exatamente o reconhecimento de que há no coração das matérias, no coração dos fluxos materiais, um poder, uma capacidade, uma potência de espontaneamente fazer surgir formas. É como se os moldes de Aristóteles agora, de algum modo, a sua capacidade de imprimir um desenho nas matérias do mundo, fosse possuída pelas próprias matérias e não dependesse da ação de uma divindade externa. Um mundo que agora pode formatar-se – e essa formatação implica uma contínua invenção. Ou seja, não apenas as matérias do mundo são capazes de gerar formas, gerar fôrmas que vão gerar outras formas, como mais ainda, formas que não existiam podem ser trazidas à luz, podem passar a circular no mundo. E, desse ponto de vista, a fronteira entre matéria e vida se torna difusa. Até que ponto penetra no coração da matéria a capacidade de ativar? Até que ponto nós efetivamente podemos distinguir uma matéria viva, de uma matéria não-viva?

Indo para o outro lado: até que ponto podemos distinguir uma matéria viva de uma matéria viva e pensante? Aonde recai exatamente a fronteira se em toda a parte o que nós distinguimos são matérias e atividades em fluxo, matérias e atividades engendrando-se e reengendrando-se sem parar? Deixa eu ver se eu consigo esclarecer um pouco o que eu estou querendo dizer: me recorrendo de um pensador notável chamado Gilbert Simondon. Simondon é um crítico da concepção aristotélica de individuação, de formação dos indivíduos. Ele fazer uma observação, que à primeira vista parece banal de tão óbvia: ‘Toda vez que eu formo um ser, é porque eu estou reunindo para formá-lo, para constituí-lo, matérias que se encontravam presentes em outros domínios do mundo.’ Então tem uma cadeira, essa cadeira tem plástico, couro e ferro e isso significa que, anteriormente, antes de estarem integrados sob a forma ‘cadeira’, esses materiais estavam nos poços de petróleo do pré-sal, nas florestas do Espírito Santo, no couro das vacas. Então, foi necessária uma ação de reunir essas matérias e submetê-las a esse desenho que agora passam a portar coletivamente, que vai me permitir dizer ‘isto’: cadeira. Mas, observa Simondon, neste caso o surgimento deste novo indivíduo necessariamente corresponde a um emburacamento dos domínios anteriores de onde as matérias, que agora se acham reunidas sob essa forma, se encontravam. Não é possível que se crie algo sem se esburacar outro. O criar significa rearranjar, e isso significa que quando surge um indivíduo no mundo, inseparavelmente dele, surge um buraco: onde essas matérias estavam não estão mais. Por sua vez, significa que este próprio indivíduo será fonte de futuros emburacamentos e individuações. Ele vai ser apropriado, vai participar de outros fluxos, agora mantendo enquanto possível sua relação constitutiva e vai se distribuir. Vem um artista, pega a cadeira e põe no teto. Que aristotélico diria que a finalidade da cadeira era ser colocada no teto? Então, novas sínteses, novos usos, novos apoderamentos que vão ser realizados. E isso implica que a coisa não pode ser concebida simplesmente na sua presença. É necessário que nós levemos em conta sua história. A trajetória desses materiais até que eles se integrassem neste objeto, neste ser, nesta coisa, e daí em diante as derivas inumeráveis que ele vai ter ao participar de outros encontros no mundo. É como se nosso legado aristotélico, fosse um legado coagulante. É como se nós fossemos induzidos a pensar o mundo em termos de diagramas espaciais, em termos de diagramas de posições geométricas. Quando o que efetivamente sucede é um transcorrer incessante, irremediável, talvez glorioso.

Esse olhar que reconhece dos indivíduos, não substâncias, mas processos, é um olhar que vai nos permitir renovar inteiramente a concepção do que é criar uma forma. Vamos considerar um exemplo: imaginem uma bolha de sabão. Vem a criança brinca, assopra a água com sabão, e forma-se uma bolha de sabão. Do ponto de vista aristotélico, o que aconteceu é que a forma esfera foi impressa sobre a matéria receptiva sabão. Então podemos dizer que se trata de um indivíduo remetendo a substância bolhosidade saponácea. É uma denominação correta. Ou esfericidade saponácea. Vamos pensar agora: um cubo de sal, sal de cozinha. Então, formam-se cubinhos de sal, novamente o que nos diz o aristotélico, trata-se de uma forma cubo que foi implantada sobre a substância sal e surgiram os cubinhos de sal, a cubidade salgada. Bolhosidade saponácea, cubidade salgada… Está muito claro, não é? Até que um estudioso da ciência dos materiais, um químico, examina os processos de formação da bolha de sabão e do cristal de sal e descobre uma coisa muito curiosa. Descobre que, para se formar a bolha de sabão, as moleculazinhas do sabão dispersas na água participam de um processo tipo gangorra, uma gangorra emendada na outra. Então imaginem uma área infindável de gangorras emendadas umas nas outras, de tal maneira que quando uma tende a equilibrar, a outra tende a equilibrar também. Generalize esse processo de equilíbrio, e o resultado é a forma esférica. A forma esférica surgiu, não porque estivesse pronta de antemão nas matérias ou no sabão, mas porque um processo de minimização de uma grandeza chamada tensão superficial produziu a forma. Quando agora nós vemos uma solução em que temos cloro e sódio, observamos que a formação dos cubinhos de sal é presidida pela minimização de uma grandeza chamada energia de ligação. Ela é mínima quando em cada vértice do cubo se situa um cloro e um sódio. E, da mesma maneira, ao minimizar um grãozinho inicial, se tenderá a minimizar os outros. Portanto, há um processo global, uma produção, envolvendo a minimização de uma grandeza chamada energia de ligação para fazer o cubinho de sal. O cubinho, a forma é produzida de dentro do processo. Então vejam: há um princípio de minimizar que faz surgir tanto a forma esférica, quanto a forma cúbica. Esse princípio é o mesmo nos dois processos. E nada tem a ver com a esfera estar pronta no mundo das geometrias, ou o cubo. Surgiu, foi produzido a partir daí. Em relação ao princípio, formas tão díspares, quanto a esfera e o cubo, são, a rigor, equivalentes. Diferem apenas como resultado de um processo.

Esse entendimento de que as matérias possuem sim a capacidade de deslizar, de derivar, de fazer surgir novas formas a partir dos arranjos das constelações anteriores que aí vigoravam, torna o mundo natural um mundo onde a inovação, ao invés de ser exceção, ao invés de ser aquilo que é o bizarro, ao invés de ser aquilo que é o estranho, é a norma. É aquilo que, na verdade, se torna inescapável, indissociável. Um mundo concebido como esse arranjo de matérias ativas sempre em fluxo. Isso é permitir que, ao contrário da nossa tradição ocidental, que procura excluir os modos de tratar os fenômenos da natureza dos modos da criação artística, nós possamos reconhecer, tanto na atividade de investigação do conhecimento, quanto no desabrochar das formas do mundo, uma potência que nós poderíamos chamar, porque não, de artística. O vídeo do Tunga vai nos demonstrar uma visada, quem sabe, uma perspectiva sobre o que é esse mundo que não cessa de fluir.

Pedro: Antes de chegarmos ao Tunga, vamos ouvir o Ricardo. Na verdade, eu conheci o Ricardo há alguns anos e eu estava comentando aqui com ele que minha grande felicidade em conhecê-lo foi através de ele conhecer uma matemática que até então não conhecia. Uma matemática que desvia da ideia que o senso comum tem da matemática, muito associada à precisão, para incluir objetos mais misteriosos, como o infinito.

[Leia também o artigo de Luiz Alberto Oliveira publicado na Carbono #01 – Início de Mundo]

RICARDO KUBRUSLY

Obrigado. Queria agradecer a todos os presentes. E depois do Luiz Alberto e antes do Tunga, se eu tivesse algum senso, qualquer um desses aristotélicos, ou qualquer outro não-aristotélico, eu não falaria nada. Eu ficaria quieto aqui, deixaria correr o meu tempo e o meu silêncio se evidenciaria na expectativa do que virá. Mas, já que eu tenho que falar, e tenho que falar do infinito, eu vou falar. E é muito fácil falar do infinito, porque eu posso começar do finito e ir falando, falando… E esperando que alguma coisa aconteça. O nosso tema aqui eram formas, a criação das formas. É um tema, que a princípio, já foi todo explicado, não há mais nada o que fazer. Mas, eu vou falar sim. Eu queria que a gente imaginasse um mundo… Todo mundo sabe que a gente vive em um mundo tridimensional, que eu tenho largura, comprimento e altura aqui nesta sala e fora desta sala. E, além disso, eu tenho o tempo. E a gente, às vezes, fica querendo que o mundo seja “quadridimensional”. E que exista um espaço-tempo. E como será isso? Bom, eu queria que a gente imaginasse um mundo unidimensional. Como seria se nós, claro que não seríamos humanos, na melhor das hipóteses seríamos pedacinhos de linha e intervalos, e vivêssemos em um mundo unidimensional. Seria uma coisa, a princípio, muito triste. Porque eu teria sempre na minha frente aquele que estava designado a estar na minha frente, e atrás de mim, o outro que estava designado a estar atrás de mim. Do atrás de mim nada conheceria, e ele conheceria as minhas costas. E do à minha frente eu só conheceria as costas, e ele de mim nada conheceria. E aí eu me perguntaria: poderíamos ser criativos nesse mundo? Poderíamos, será, ser felizes, em um mundo unidimensional? Não sei. Seria um mundo muito monótono. Um mundo que acontecia sempre a mesma coisa. Se a gente olhar para o mundo onde a gente vive, ele não é unidimensional, mas ele é muito monótono, e às vezes parece que acontecem sempre as mesmas coisas.

Aí se nós passássemos de um mundo unidimensional, que é um mundo muito difícil de se imaginar, para um mundo bidimensional. O mundo bidimensional é mais fácil. É o mundo da folha de papel, é o mundo do chão, onde a gente está situado, é o mundo das telas, é o mundo das paredes. Esse é um mundo mais fácil de eu imaginar. E nesse mundo moram muitas formas. E eu já tenho uma liberdade muito maior. Eu já posso ultrapassar, eu já posso dar rodopios e ver o que está em volta de mim. Eu já tenho o ‘em volta de mim’. Mas acontecem coisas curiosas nesse mundo bidimensional. Se por exemplo, eu for um ser bidimensional, como uma ameba, estiver em uma parede e em volta de mim alguém desenhar um quadrado, eu estou aprisionado. Não há saídas. Porque todas as portas seriam janelas e todas as janelas, portas. Então não há saída se um quadrado me envolver. Mas nós, que vivemos em um mundo tridimensional, poderíamos olhar pro mundo bidimensional com aquele quadrado, com alguma coisa que estava lá dentro e tirar essa coisa lá de dentro. Claro que não aconteceria isso em um mundo bidimensional, pois alguém que estivesse circundado por um quadrado, estaria eternamente preso. Mas eu, tridimensional que sou, ser meio divino para esse mundo bidimensional, poderia ir lá com a minha mão e puxar o objeto cercado por seu quadrado para colocá-lo do lado de fora.

A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é como seria estranho para os habitantes bidimensionais, que dormiram numa certa noite e tinham certamente um criminoso preso no seu quadrado, acordar e vê-lo fora do quadrado. Que situação inusitada. O que será que aconteceu? Como ele saiu de lá se é impossível? Então, surgem duas perguntas que eu acho interessante a gente pensar. Uma é: que mundo chato também esse bidimensional. Por outro lado, os impossíveis acontecem lá. Como serão os impossíveis acontecendo aqui, no nosso mundo tridimensional? Em um mundo tridimensional, é claro, eu não sou preso dentro de um quadrado, eu sou preso dentro de um cubo. Mas, em geral, esse cubo tem janela, mas não tem porta. Se tiver porta, eu saio. E pela janela, bom, se tiver grades, eu não saio. Mas as janelas são diferentes das portas. Em um mundo bidimensional, não: portas e janelas são a mesma coisa. Na primeira dimensão, no mundo unidimensional, eu estava condenado a ter na minha frente sempre o mesmo ser e atrás de mim também. Já no bidimensional, não. Eu poderia escolher companhias, eu poderia ter uma mobilidade. Mas eu não poderia ter a diferença entre portas e janelas. Mas em um mundo tridimensional, sim. Portas são portas. Janelas são janelas. Eu não me prendo. Eu posso descer escadas. Olha que maravilha! Descer uma escada – coisa que eu jamais poderia fazer em um mundo com duas dimensões. As escadas seriam risquinhos e eu não poderia diferenciá-las de qualquer outra coisa. E de repente, uma escada existe. Eu me movo, não só nas duas dimensões do plano, mas em uma terceira dimensão. Uma terceira dimensão que me dá uma sensação de liberdade enorme. Aqui, agora, nesse mundo, não existem impossíveis. E eu respondo que não. Claro que existem impossíveis, mas eu não os conheço. Eu também não os conhecia quando vivia em duas dimensões, e de repente eu acordei de um sono profundo e lá estava o prisioneiro fora da prisão. Como será um prisioneiro fora da prisão, um impossível acontecendo em um mundo de três dimensões? Não sei. Mas, da mesma maneira que da primeira dimensão para a segunda, eu ganho liberdade, da segunda para a terceira, eu ganho muito mais liberdade (ganho até escadas!). É possível que da terceira para a quarta dimensão (deixando o tempo de lado, daqui a pouco a gente fala do tempo), eu consiga ganhar ainda mais.

Imagina o que poderia acontecer se nós estivéssemos aqui reunidos nessa sala belíssima dos Encontros Carbônicos, e de repente um ponto aparecesse bem ali. Ali um ponto – um ponto que não existia antes. Ali não tem ponto e, de repente, um ponto. Um ponto, como? Talvez um ponto de luz. E esse ponto fosse crescendo, crescendo, crescendo e se tornasse uma esfera e ela fosse crescendo de diâmetro, crescendo de tamanho. E essa esfera fosse crescendo e tomasse um pedaço do quarto, da sala, do lugar onde estamos. E de repente ela começasse a diminuir, diminuir, diminuir, se tornasse de novo um ponto e desaparecesse. O que será que aconteceu? É claro que, dentro das nossas possibilidades em um mundo tridimensional, eu seria forçado a dizer que houve um fenômeno ainda não explicado. Provavelmente meteorológico, devido a alguma ação gravitacional ainda desconhecida que provocou esse aparecimento do ponto, que se tornou uma esfera pequenina e essa esfera foi crescendo, crescendo, em um certo momento parou de crescer – talvez por vontade da esfera, talvez por vontade de deuses distraídos – e passou a decrescer, decrescer, tornou-se um ponto e se foi. Vários trabalhos poderíamos escrever sobre esse assunto: o aparecimento da esfera nos Encontros Carbônicos. E teríamos muitos trabalhos escritos, e muitos físicos seriam chamados, matemáticos, químicos, biólogos e cada um daria uma explicação. Os biólogos diriam talvez que um certo vírus, quase invisível teve um surto de procriação e se transformou em uma esfera venenosa. E essa esfera foi dominada pelos raios emitidos por aquelas lâmpadas brancas que os vírus desconheciam e eles novamente foram encolhendo até morrer novamente. Essa seria a explicação provável dos biólogos. Os químicos, claro, inventariam um novo elemento: o “prutonônico”. O que houve ali foi uma explosão “prutonônica”. Os físicos, mais acostumados a surpresas no mundo, ficariam em silêncio, pensando, pensando… Mas acabariam dizendo uma coisa qualquer. Acho que eles apelariam para uma força nova. Uma força eletrodinâmica gravitacional. Qualquer coisa, alguma coisa nova estava acontecendo. Finalmente iria acontecer a sonhada união entre a relatividade geral e a mecânica quântica. Porque aquele ponto que cresceu, tornou- se uma esfera e depois diminuiu retroagindo a um ponto novamente, demonstrava esse fato quase que inequivocamente. Mas o que aconteceu de fato, do ponto de vista matemático, por exemplo, teria sido a visita de uma esfera quadridimensional, que atravessava nossa superfície tridimensional. Como assim?

Vou explicar no plano, já que, se tentar extrair de nós todos aqui intuições em quatro dimensões, não vamos conseguir. Nós não temos intuição quadridimensional, talvez Tunga, mas o resto de nós, não. Então, imagine de novo no plano, que uma esfera tridimensional, uma bola, a bola da copa do mundo atravesse o plano. Como é que ela atravessa um plano? Imagine um plano, uma superfície, em que ela seja atravessável. Isso não é muito difícil; a superfície pode ser formada de raios ou outras coisas semelhantes. E a esfera, quando vai se aproximando, os habitantes do plano não se dão conta. Porque no plano só se olha no plano. Então não há visão tridimensional no plano. Então, não se sabe nada do que está acontecendo até que a esfera toca no plano. O primeiro encostar da esfera no plano é um ponto. E à medida que ela atravessa o plano, esse ponto vai crescendo e se torna um círculo e esse círculo vai crescendo até que ele chega ao diâmetro da esfera. E depois ele diminui, enquanto a esfera passa pelo plano e vai diminuindo, diminuindo, e desaparece.

Essa visita da esfera tridimensional no plano fez com que, em mais ou menos 1900, uma população que lia um livro chamado Flatland, se desse conta da possibilidade de entender o que era a quarta dimensão. A quarta dimensão estaria para a terceira dimensão, assim como a terceira dimensão para a segunda. E a gente poderia evidenciá-la pela visita da esfera quadridimensional. Demais isso, né? Ah, eu gostei. E me veio aqui na hora. Claro que nunca existiu nada disso, e nem nunca existiu em 1900. Todo mundo sabe disso. Então vivemos agora em um mundo tridimensional, mas com seres, que somos nós, capazes de intuir mundos multidimensionais. E o que muda quando eu vou aumentando de dimensão? Ah, muda muito! Muda não só na possibilidade de eu passear em lugares desconhecidos, como muda nas formas que eu consigo produzir. A criação das novas formas é diretamente proporcional (porque eles disseram que eu era matemático) com o aumento das dimensões. À medida que eu aumento dimensões eu começo a criar formas desconhecidas nas dimensões anteriores. Imaginem agora que eu escrevo um ‘oito’ em um plano. É um 8. Mas se eu dou mais uma dimensão e, portanto, saio do plano e crio uma terceira dimensão, é possível que o 8 quando se cruze, na verdade não se cruze. Eu posso levantar um lado do ‘oito’ e ele se torna uma espécie de um anel. Ele estava só encostadinho, impossibilitado de se manifestar em uma dimensão maior. Então, as formas estão pedindo por mais dimensões. Acredito – aí é uma crença particularíssima minha – que cabe a nós, artistas do mundo, enfiar essas novas dimensões na forma. E como? Intuindo-as pela nossa cabeça. A nossa cabeça é fantástica. Não é a cabeça que a gente tem em cima do pescoço. É a cabeça que a gente tem no corpo todo e além. Que coisa estranha esse ser que pensa. Um ser que tem tudo o que está fora, dentro. Já imaginou que coisa difícil, que coisa não-aristotélica? Como é que eu posso ter tudo que está fora, dentro, se eu estou dentro do que está fora? É um bocado complicado. Mas eu tenho, cada um de nós tem tudo que está fora, dentro. Quando eu olho para vocês e, é claro, acredito, (espero, tenho receio que não, não sei, estou amedrontado, mas não…) vocês estão fora de mim. É claro que estão fora de mim. Não, claro que não. Pois eu invento vocês quando eu olho para vocês aí fora. Então eu tenho vocês, que estão aí fora, dentro de mim. Essa possibilidade de identificar o que é interior com o exterior é uma propriedade topológica, como a gente chama na matemática, e é uma propriedade que aumenta à medida que novas dimensões são agregadas ao nosso mundo. O humano (eu acho que é, talvez não seja, mas é um bom modelo, pelo menos nesse instante de vida) é um ser que tem o fora, dentro. E se você olhar as formas do mundo, há formas que trabalham essa mesma impossibilidade. Ter o que está fora, dentro.

Se começássemos em uma dimensão menor, a famosa Faixa de Moebius, aquela fita que se torce em si mesma e que identifica um lado ao outro lado, ela cria um poema. O poema criado pela faixa de moebius é: “O outro lado é este lado. E eu, vou morrer sem percebê-lo.” Nós vivemos em um mundo onde, é claro que temos inimigos, que temos outros lados, mas no fundo quando a gente vai vivendo, com mais experiência e mais diálogo, a gente vai percebendo que o outro lado é de fato esse lado. Que só tem um lado. Que essas oposições só existem localmente. E se pensarmos no mesmo, para o dentro e fora, obteríamos figuras geométricas semelhantes à Faixa de Moebius, que seriam – como por exemplo, a Garrafa de Klein – o espaço projetivo. Mas o gozado disso tudo é que essas figuras não existem no mundo tridimensional, só existem em mundos de quatro dimensões para cima. Mas eu sou capaz de imaginá-las. Sou capaz de desenhá-las. Da mesma maneira que eu sou capaz de desenhar uma casa em um papel, sou capaz de desenhar uma figura essencialmente quadridimensional em um mundo tridimensional e depois passá-la pro papel. A gente consegue projetar nas dimensões menores as coisas que descobrimos nas dimensões maiores. E essa talvez fosse uma maneira de inventar formas. Inventar formas é olhar para o mundo como nós olhamos para nós mesmos. Achar que o mundo também guarda a propriedade ‘do que está fora, está dentro’. O mundo precisa ter essa identificação entre o exterior e o interior. E esse mundo assim descrito, é um mundo que tem essa propriedade, que eu vou chamar de humanidade. A humanidade é a possibilidade que você tem de identificar o exterior com o interior. É de guardar dentro de você, tudo que está fora e de inventar fora, tudo que está dentro. Essa identificação interior-exterior é o que caracteriza nós, seres que pensamos, seres capazes de fazer muitas bobagens e algumas não-bobagens. Mas a maioria das coisas que a gente faz é bobagem. Eu tenho certeza disso. Pelo menos as coisas feitas nos últimos 63 anos, eu garanto que foram a maioria delas, muito bobas. Mas quase todas, fruto de uma identificação interior-exterior.

Nós humanos, temos uma propriedade, além de identificar interior-exterior, que é de morrer. É, nós morremos. O que estão aqui parecem todos vivos. Já na semana que vem… não sei se todos estaremos aqui. Possivelmente, não. Mas há uma probabilidade de sim, de estarmos todos aqui. Não adianta pensarmos que os mais velhos, como eu, irão antes. Não é assim. Eu já fui a muito enterro de aluno e nenhum aluno foi ao meu. Então, eu estou ainda mais ou menos na vanguarda dos vivos. Mas nós morremos. E a possibilidade de se dar conta disso faz com que nós fiquemos meio perturbados. Já perceberam como nós humanos somos perturbados? Se fôssemos não-humanos e olhássemos para nós, pareceria que estamos girando em torno de um mesmo eixo, assim, que nem um tolo. E nós estamos. E talvez estejamos assim porque temos a consciência de que morremos. A única alternativa para essa consciência, para essa sabedoria, para esse ser que identifica interior-exterior – talvez por causa disso tenha percebido que morre (diferentemente dos cachorros, árvores, cadeiras, luzes, que morrem, mas não sabem que morrem) – talvez a coisa mais interessante que a gente tenha conseguido é inventar coisas que não acabam: os infinitos. Os infinitos são o que nos dão possibilidade de estar no mundo sem estar completamente enlouquecidos. Só por isso não estamos completamente enlouquecidos, rodando entorno do próprio eixo (como ficam as coisas que não pensam, os planetas). Por que será que um planeta roda entorno do seu eixo? É porque ele sabe que morre, mas não sabe o que fazer com isso. Ele não consegue inventar infinitos. Nós inventamos infinitos. E inventar infinito tem a ver com essa possibilidade de extrair de dentro aquilo que está fora e para além daquilo que está fora. O infinito é sempre para além. Ele não é sempre aquilo que não tem fim, ele é sempre aquilo que tem um além, que tem alguma esperança, que tem algum sonho de eternidade. Essa é a ideia do infinito. E o infinito tem a ver com as artes, é claro, na hora em que as artes tomam conta da gente. Mas os infinitos também tem a ver com a matemática, na hora em que contamos os nossos números que não acabam nunca e na hora em que construímos, como castelos, como igrejas importantíssimas, com os infinitos. Passamos a classificar os infinitos como se fossem pessoas. Esse infinito é mais bonito do que esse. Esse infinito é diferente daquele. E construímos uma porção de alucinações e mundos que são tão reais quanto os nossos e que são totalmente infinitos. Essa possibilidade de construir infinitos é nossa, daqueles que sabem que morrem. Todo mundo que sabe que morre tem possibilidade de construir infinitos. Às vezes, não construímos e ficamos rodando como planetas. Mas às vezes construímos. E a maneira de construir infinitos é mais possível ou através da arte ou através das matemáticas.

E, só para finalizar, a gente está acostumado a ver a matemática ao lado das ciências duras: as físicas, as químicas, até as biologias mais duras. Mas, a matemática, ela é muito mais perto das artes, das artes visuais, das artes gráficas do que das físicas e das químicas. Essa mania que a gente tem de associá-la é que tanto a física quanto a química quando descreve o mundo exterior, distante do nosso, usam a matemática para fazer seus cálculos. E acabamos pensando que a matemática é fazer o que Galileu dizia que era fazer ciência: torturar a matéria até que ela confesse seus números. Imagina, isso é o fazer científico. Você pega uma substância, você penera, pesa, mede. Já imaginou se fosse com você? Penera você. Mede você. Quando você vai à costureira e ela começa a medir. É uma tortura aquilo. É exatamente o que a gente faz com os nossos objetos, com as matérias que queremos estudar: torturamos, e elas vão confessando seus números. Eu confessaria. 1,70m; 200 kg; 2321315. Eu sonhei outro dia que eu perdi todos os números. Fui à delegacia. Cheguei lá e disse: “seu delegado, eu perdi meus números!”. Aí ele disse, sábio delegado: “perdeu a sua identidade?”. Au digo “não, meu filho. Eu não perdi a identidade. Ela está aqui.” Puxei a identidade e botei em cima da mesa. Quando ele olhou, ele se apavorou. Não tinha números na minha identidade. Então ele me mandou prender. Eu estou preso desde então. Isso aqui é só um fluxograma, eu acho. Eu estou realmente preso naquela delegacia, porque perdi minha identidade. Minha identidade não, os números. Então é isso. Eu tinha um monte de coisas para dizer para vocês. Agora que eu estou esquentando, mas eu vou parar por aqui, porque eu estou querendo ouvir o Tunga. Vamos a ele.

[Leia também o artigo de Ricardo Kubrusly publicado na Carbono #01 – Início de Mundo]

TUNGA

Oi. Boa noite. Bom, agora depois disso, dois belos poemas, cabe a mim, né? Pela primeira vez, eu trouxe escrito o que eu ia falar. É muito raro. Em geral, a gente fala e vai inventando. É um pouco jazz, mas frente ao que eu estava esperando achei melhor trazer escrito. Só que eu trouxe nessa escritura, que é o filme que a gente vai assistir. Desse filme, alguns detalhes: é um sonho-metragem, digamos assim. Eu chamaria esse filme de um filme hiper-realista, e ele acontece em um piscar de olhos. É preciso vê-lo em um piscar de olhos. É preciso vê-lo no momento fechado desse piscar de olhos, de olhos fechados. E aí acontece uma imagem. Essa imagem se desdobra, é uma narrativa. Esse filme tem esse tempo de sonho, porque como em um sonho ele pode, apenas em um instante, nesse piscar de olhos, acontecer e narrar essa coisa tão longa que é o que acontece ali. De fato, eu preferia que a gente olhasse o filme. Depois disso, a gente pode conversar, a partir disso que eu trouxe escrito no filme.

[Neste momento o curta-metragem de Tunga ‘COOKING’, de 2010, foi exibido (mais informações podem ser obtidas no website do artista). Veja também a entrevista que realizamos com Tunga na Carbono #01.]

Tunga: Bom, sobre o tema que eu fui convidado a falar aqui, eu acho que o texto escrito que eu tinha era esse. Acho que isso é o meu ponto de vista sobre uma questão como essa que foi colocada. Eu acho que agora valia a pena, se coubesse alguma questão, a gente conversar sobre isso que a gente viu.

Pedro: Tunga, queria então aproveitar e fazer uma pergunta. Por acaso os três convidados de hoje participaram da primeira edição da revista, então são pessoas pelas quais a gente tem o maior carinho e confiaram na gente em um primeiro momento, quando a revista não existia. No caso do Tunga, a gente fez uma entrevista com ele publicada na Carbono #01, e nessa entrevista eu lembro que a gente terminou falando do que ele chamou de energia de conjunção. E eu queria retomar aquela conversa, desse ponto de onde a gente parou e descobrir que energia misteriosa é essa?

Tunga: Olha, eu estou bem cercado aqui para falar de energia. Eu acho que tem duas pessoas melhores do que eu para falar disso… Agora, quando eu falo de energia de conjunção, eu falo, no caso do filme, de uma história de amor. É basicamente uma história de amor, uma história de amor cujos limites vão um pouco além do convencional. Mas, é basicamente essa história de amor, e nela a energia de conjunção é aquilo que chamam o Eros. É propriamente o Eros presente. Um mais um são três. Porque é nesse terceiro, essa soma que dá três, a rigor, incorpora a terceira pessoa que se forma a partir da energia de conjunção. Essa terceira pessoa é o desejo. E esse é um filme sobre o desejo e sobre o amor. Energia de conjunção é aquilo que nos permite juntar as coisas e nos surpreender com duas coisas diferentes produzirem uma terceira, que não estava nem na segunda e nem na primeira. Essa energia de amor pode ser o amor entre as coisas e a subjetividade, capaz de criar continuidades inusitadas com conteúdos surpreendentes e capaz de transformar, mostrar o corpo humano como geológico. É capaz de transformar o corpo humano em um forno, é capaz de mostrar uma outra dimensão daquilo que é.

Público: Boa noite. Primeiramente, muito obrigado a todos, a produção e as belíssimas falas e textos. Eu acredito que, por incrível que pareça, não é um pretexto a questão da criação das formas aqui e todas as três falas trouxeram o problema da criação das formas, de um ponto de vista da realidade, e o que é uma forma ser criada. O Luiz nos trouxe uma perspectiva de uma possibilidade de invenção de novas formas na própria natureza. O professor Ricardo trouxe essa possibilidade do infinito do humano. Achei fantástico. De alguma maneira, isso foi aparecer no vídeo do Tunga, onde a forma mineral, as formas naturais, são recriadas ou compostas pelo Eros. Agora, minha questão é mais pro Ricardo. Eu não sou um artista, então fico curioso. Fiquei fascinado com essa hipótese que você levantou de retomar modelos mentalmente possíveis de uma quarta dimensão, na tentativa de transpô-los para a terceira ou para a segunda, etc. Minha pergunta é se isso já foi tentado, além da literatura. Se nas artes plásticas tem alguém tentando fazer isso.

Ricardo: Bem. Eu acho que toda criação artística faz isso. Essa tentativa de extrapolar dimensões é o que se faz na arte, é o que a gente viu no filme. Eu confesso que já tinha visto o filme. Eu sentei aqui inspirado pelo Tunga. Acho que todos nós. Então, o fazer artístico é essa mobilidade entre as dimensões. Na matemática existe um ser que chama ‘real’. E na gente também existe um ser que chama ‘real’. E esses reais todos são o mesmo ‘real’ e o surpreendente é que ele não é feito de realidades. Ele é feito de ausências. O ‘real’ é sempre feito de ausências. E é isso que dá essa mobilidade, digamos assim, multidimensional para eu poder passear na criação. A criação artística e todas as criações, que todas as criações são artísticas. Se você observa a música, por exemplo, é eternamente a invenção do tempo na medida em que também as artes gráficas e plásticas são invenções do espaço. Eu estou sempre nu, em homenagem ao filme, copulando com minhas pedras. A Garrafa de Klein é um objeto quadridimensional que é representada muito bem em três dimensões. Mas se você não souber que ela é um objeto quadridimensional, quando você olha para uma representação tridimensional, ela te encanta, mas é simplesmente um objeto tridimensional. Os mistérios quadridimensionais que ela guarda não são trazidos para terceira dimensão. Quem traz esses mistérios é a pessoa que conseguiu ir à quarta dimensão na sua imaginação e voltar dela. Quem faz essa viagem do bi ao quadri somos nós, são as nossas fantasias. E temos muitos objetos. Em dimensão quatro, você tem um mundo muito surpreendente. Não há nós, todos os nós se desfazem, se desamarram. É um mundo muito frouxo, com muita área de manobra de formas.

Luiz: A gente está acostumado a pensar a noção de problema identificado ao conceito de enigma. O que é enigma? Enigma é quando você tem uma unidade, essa unidade é fraturada, uma porção é removida, e ali onde havia uma unidade surge uma falta. E o enigma anseia pela sua solução, ou seja, a restituição do fragmento perdido que restaura sua unidade original e resolve o enigma. O paradigma dos enigmas é claro, o mito do Édipo. Édipo foge para não matar quem ele achava que era seu pai e não casar com quem ele achava que era sua mãe, no caminho, mata um desconhecido que é seu pai, encontra-se com a esfinge e a esfinge lhe diz “me dê o que me falta, me dê o que eu desejo”. Como Édipo é escolhido pelos deuses, ele tem o fragmento faltante, ele diz “é o homem”, ele dá a resposta ao enigma. E uma vez que a esfinge é uma moléstia que resulta de um fragmento perdido, quando o enigma é resolvido e a unidade reconstituída, ela se atira no abismo. Tebas é salva, e o salvador de Tebas recebe a mão da rainha viúva em casamento. Ela é sua mãe. O que o mito queria dizer é que não adianta fugir da fatalidade, as ações que você empreende para desviar do destino, realizam o destino. Mas não é isso que interessa aqui. O que interessa é que para nós, o que o Tunga apontou, a meu ver, é uma outra noção de problema. É um problema ligado, não à reconstituição de uma unidade perdida, mas à constituição de uma nova unidade onde só havia fragmento disperso. Uma síntese. Então, resolver problema, não é retornar para o passado, não é restaurar o passado original. Formular o problema significa realizar uma nova síntese, unir o que estava disperso, fazer surgir uma nova unidade, uma nova integração que vai servir como base, não para soluções, mas para outros problemas. O problema não visa sua solução. O problema visa criar mais problema. Quando Tunga fala que encontram-se dois em uma relação de amor, e surge um terceiro, que é o desejo, a meu ver ele está exatamente nos mostrando: “eis o problema”. O problema é quando esses dois se encontram e se dá uma síntese, e dessa síntese surge algo a mais que não estava presente ali, que tem outra natureza e que vai, a partir dali, engendrar todo um novo campo de problematizações chamado vida.

Marina: Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para você, bem óbvia, mas eu acho que há um interesse. Queria saber como foi trabalhar essas questões que te movem a partir da pornografia, e se isso se desdobrou em alguma coisa nova.

Tunga: Olha, curiosamente, o atributo pornográfico, que se dá o filme é uma espécie de estratégia desse programa, que é uma série de filmes chamada “Destricted”, e que foi concebido por um escritor inglês. O Neville convidou vários artistas com a ideia de fazerem filmes com sexo explícito, ou seja, pornográfico, para criar talvez um entrave na circulação disso. Isso veio a encontro de um roteiro que eu tinha já há muito tempo. Então eu pude nesse momento realizar esse roteiro. Eu acho que isso está presente no trabalho de um modo ou de outro, e é evidente que não tinha esse cunho que o filme dá, digamos, realista. Mas acho que isso está presente e atravessa o trabalho que eu faço há muito tempo, talvez muitas vezes, disfarçado desse conceito que seria essa energia de conjunção. Que é um conceito produtivo. Porque essa energia poderia ser dita de milhares de formas diferentes, tecnicamente. Então é preciso ver isso como um conceito produtivo. Enfim, um conceito poético, de energia.

Público: Que um mais um dão três, e que esse terceiro seria um desejo ou uma outra coisa, um além… Quando você coloca aquele cristal, quando ela produz aquele cristal, esse desejo pode ser também relacionado com o falo, e o falo, um poder que não estaria nem no homem, nem na mulher, mas que passa e que é passado de sujeito para sujeito, enfim, que circula. Também pensou nessa possibilidade? Porque é o formato de um falo, né?

Tunga: É, o filme é sobre isso. Estou extremamente de acordo com o que você está dizendo. É essa transformação, quer dizer, quando eu disse que era um piscar de olhos, é porque no piscar de olhos, o começo e o fim do filme se encontram. E o filme é sobre esse desejo, é sobre esse falo, é sobre o falo não ser uma coisa do homem ou da mulher, de ser um objeto que está entre os dois, que se produz pelos dois e que atravessa o corpo dos dois e que ao atravessar o corpo dos dois, transforma, gera outras coisas e é sobre isso o filme.

Público: Aproveitando esse ensejo, essa noção de problema que nós encontramos no trabalho do Tunga não é daquela que tenta solucionar uma falta, mas de alguma maneira, engendra a falta… Eu lembrei que você falou um pouco antes sobre essa compreensão dos processos da realidade, como engendrando formas, como também de uma maneira, engendrando falta. Como é esse processo, de que maneira entrar em contato com uma ausência, com uma falta, é constitutivo de uma criação de forma?

Luiz: A gente está acostumado a identificar o vazio, a falta, com a ausência, com a aniquilação radical. Então, para nós o que há entre dois objetos é a ausência, é o negativo desses objetos. Mas, tem outros modos de pensar nos quais esse ‘entre’, esse intervalo é algo anterior e, num certo sentido, mais fundamental do que seus ocupantes, do que os termos que estão nas extremidades do ‘entre’, nas extremidades do intervalo. Os japoneses tem uma noção maluca chamada “Ma”. A tradução que você pode fazer de Ma, é literalmente ‘entre’. Mas, o Ma tem uma variedade de acepções… O Hashi, por exemplo, os pauzinhos que a gente usa para comer, eles são Ma, porque eles são ‘entre’ a comida e a boca. Mas o universo é Ma, porque, num certo sentido, também é um ‘entre’. Na casa, os móveis são dispostos para ressaltar o vazio. Não é para ocupar o espaço, é para ressaltar o vazio. Por que? Porque no vazio habitam os ancestrais. Em suma, essa nossa identificação ocidental do vazio com o nada, com a aniquilação, é alguma coisa que, num certo sentido, limita o olhar. Se a gente pudesse pensar, por exemplo, a música… Para nós, pitagóricos, a música é aquilo que se dá pela sucessão e pela conjunção, pela integração das notas. Melodia, sucessão das notas, harmonia, integração delas em padrões abrangentes. Na música japonesa, você tem uma coisa completamente diferente. Você tem o Ma, e o Ma é ornamentado pelas notas. Então, se trata não da abolição do ‘entre’, mas o contrário. As notas vem enriquecer ao que sempre está ali, que é o silêncio. Então, é como se os japoneses prestassem mais atenção no intervalo das notas, do que na conjunção delas, na tensão entre elas. Isso é, num certo sentido, subsidiário, decorativo, em um sentido quase arquitetônico da palavra. Então, me parece que quando o Tunga mineraliza o organismo, quando ele fluidifica o corpo, o que ele está chamando a atenção é que vigoram em nós dimensões abissais… As centenas de milhões de anos do cristal convivendo com o bilionésimo de segundo da batida do coração, do processo bioquímico que vai engendrar a batida do coração. Tudo isso co-habita. Tudo isso está ai. Um não é o negativo do outro. Um não é a ausência do outro. Constituir-se esse desejo, ainda que ele nos iluda sobre o estandarte da falta, ele é algo plenamente cheio. Cheio e vigoroso a ponto de transformar os seus componentes. Transformar a relação em uma relação de amor.

Marina: Sobre essa questão do vazio e do “fora e dentro”, que eu acho que habitou um pouco todas as falas, eu me lembrei de uma vez que você falou, Luiz Alberto, há um tempo atrás, sobre o ponto de tensão da membrana que permite que o indivíduo seja individual e não se dissolva no exterior. Ao mesmo tempo, essa membrana é a camada que faz a relação com o exterior. É ela que protege e, ao mesmo tempo, que permite que esse exterior afete a unidade.

Luiz: A gente está acostumado a pensar que o presente é uma navezinha que se gerou ao longo de uma estrada, a estrada do tempo. Aonde o carrinho do ‘agora’ já passou, é o passado; são paisagens antigas que você vê pelo retrovisor. Aonde o carrinho vai passar é o futuro. São as paisagens inéditas que a imaginação antecipa. E você só olha pro lado, só vê o presente. Essa visão é uma visão assombrosa. Nós estamos tão embebidos nela, que ela tem aquela familiaridade e visibilidade… As coisas são familiares demais. Porque ela, a rigor, é um assombro. Essa ideia significa, no seu limite, que o tempo é composto por pontos, e que há um marcador que viaja de ponto a ponto, chamado agora. E que toda a realidade, quem sabe infinita, infinitos corpos com infinitas relações entre esses corpos cabe dentro de cada ponto. Essa é a noção de instante. O universo, o mundo cabe inteirinho dentro de um ponto, que não tem dimensão. Nós lidamos com isso como se fosse uma brincadeira. Num piscar de olhos, passou. Tudo que aconteceu, viveu ali, já não vive mais, vive em outro. Essa figura do tempo, ela tem uma longa história. Ela é associada com uma invenção decisiva, que é o relógio mecânico. Mas para o que nos interessa aqui, podemos pensar outras formulações do tempo. A gente pode pensar, por exemplo, uma célula do nosso corpo, uma célula de um organismo qualquer. Essa célula é definida porque há uma membrana e essa membrana separa as ‘aguinhas sujas’ de fora das ‘aguinhas sujas’ de dentro. Está clara a ideia? Tem as aguinhas de dentro que são as aguinhas da célula, e tem as aguinhas de fora, por onde a célula está andando. O fundamental é que essa membrana separa o dentro e o fora, mas simultaneamente, ela une. Porque é necessário que a membrana seja atravessada por fluxos de matéria em atividade, que vão turbilhonar no interior da célula, vão participar dos constructos que compõem a célula e depois vão ser expelidos, vão ser reciclados. É nesse fluir, é nessa duração desse ciclo de matéria no interior da célula que nós dizemos “a célula está viva”. Se ela fosse blindada e invulnerável aos fluxos de matéria em atividade do exterior, ela morreria. Ela se homogeneizaria, perderia distinção entre suas partes e morreria, termodinamicamente. Então, é necessário que isso que separa também junte. Mas vejam, que que é o dentro do vivo? Dentro do vivo é o passado do vivo. O dentro do vivo tem um manual de instruções escrito em ‘desoxirribonuclês’, em linguagem bioquímica. Nesse manual de instruções está prescrito como montar o maquinário para reimprimir esse manual. Ou seja, dentro tem as instruções para fazer a prensa, como produzir o papel, como fazer tinta, para fazer novas cópias do manual. Dentro do vivo, viaja o passado do vivo. Fora do vivo, é o futuro do vivo. São os encontros que ele vai ter. Alguns encontros vão nutri-lo – ele vai assimilar temporariamente aqueles elementos na sua própria arquitetura –, outros elementos vão decompô-lo – vão desarmonizar a arquitetura que vigora englobando suas partes.

Então, dentro do vivo: passado do vivo. Fora do vivo: futuro do vivo. O que é curioso é que a membrana quando coloca em contato o dentro e o fora, ela também coloca em contato o passado e o futuro, de tal maneira que agora os encontros futuros podem afetar o passado. Um poluente químico pode afetar o código, a reprodução do código, e sair uma variante, uma nova edição do manual de instruções: um novo organismo, uma nova espécie. Portanto, a membrana, quando separa o dentro e o fora, separa o passado e futuro e também conecta passado e futuro. Então, podemos pensar que a membrana é como o presente. O presente é onde passado e futuro se encontram, se englobam, se associam, se combinam. Não um presente que viaja, um presente que fica sempre parado, imóvel, e o passado e futuro vêm confluir dentro dele. Essa é uma imagem de um tempo que consiste de três dimensões (passado, presente e futuro), mas em que o passado não é feito de presentes antigos, e o futuro não é feito de presentes inéditos. O presente é esse local onde se enovela, onde se complicam passado e futuro. Esse é o tempo que vigora em nossos corpos. Uma visão desse tempo foi o que o Tunga nos sugeriu quando ele nos falou das mineralidades que vigoram em nós, na nossa profundeza, nesse terceiro objeto que nós construímos, com o dentro e o fora de nós, que é o desejo.

Marina: Tunga, eu lembrei um pouco, a partir da fala do Luiz Alberto, do Toro e da questão desse tempo do ‘ÃO’, e de como a topologia foi uma questão importante em sua obra. Você pode falar um pouquinho do toro para gente?

Tunga: Eu posso… Eu acho que ficou muito prático para mim, cercado pelos dois com as respostas precisas, então…

Ricardo: Olha, eu vou ter que devolver o microfone para você, porque o que importa aqui não é precisão do toro, não é o toro descrito topologicamente. E sim, a imprecisão do toro, é esse o Toro que a gente deseja ouvir e falar.

Tunga: Bom, esse toro impreciso como modelo, ele existe, talvez atravesse o trabalho como um lugar onde o pensamento dessa obra que eu tento fazer existe. Eu tomei de algum modo essa ideia do Toro por tratar-se de uma superfície contínua e bom, por uma série de características, e é uma longa história…

Público: A topologia de alguma maneira te inspirou no filme “Cooking”?

Tunga: Sim, com certeza. Eu acho que o espaço que está descrito ali na trajetória, naquela transformação, ela implica uma topologia. Eu acho que essa volta, da mesma matéria a ser o que era, ela descreve uma trajetória no interior de um toro. Assim como, eu acho que o paradigma desse vídeo é exatamente um outro vídeo, uma instalação que chama-se ‘ÃO’, que é feito um toro, só que visto do interior. Então, é um filme circular, onde se encontram o começo e o fim, e você assiste a um filme do interior de um túnel incessante. Isso é uma descrição do toro no tempo. A concepção do toro era também uma concepção não de temporalidade, mas de instantaneidade, da possibilidade de se pensar uma unidade que fosse discreta e que fosse um toro. Essa unidade poderia, se acontecer, existir através talvez de um movimento mental. O puro presente, se esse puro presente for um toro. Então esse é um dos pressupostos.

O ‘ÃO’ era apresentado de um modo que havia um projetor no chão, de onde a própria película saía e formava um círculo, ou seja, a planta da imagem que se veria. E a imagem que se vê projetada é um túnel, sem começo nem fim. Então essa dupla articulação do toro que está presente aí, se apresenta com dois modos de percepção diversos, em duas matérias diversas. Sendo uma delas a luz e a outra a película mesmo.

Pedro: Quer dizer, o filme é um loop, mas a disposição dele no espaço evidenciava bem claramente o loop. O filme percorria toda a sala e entrava no projetor, saía, percorria toda a sala, entrava no projetor e saia.

Ricardo: O toro é uma câmara de ar, mas o toro é feito por duas voltas. Uma volta grande e uma volta pequena. E ele é uma superfície com um mundo externo e um mundo interno, que não se comunicam. Mas, de repente, eu posso furar o toro. E eu acho que o toro furado, ele traz para a gente um monte de surpresas. Uma das surpresas que o toro furado traz, é que, se eu meter a mão dentro deste furo do toro e puxar o que está dentro para fora, o que está fora vira dentro. Ou seja, o revirar do toro traz todo o mundo exterior para dentro do toro, e todo um mundo interior do toro, para fora do toro. E se você cortar o toro adequadamente (adequadamente é uma maneira de dizer que eu não sei como), você cria no toro exatamente a possibilidade de uma ‘fita de moebius’, que vai dar ao toro a possibilidade de entrar no seleto clube dos ‘humanissíveis’ – daquelas coisas que se tornam humanas, daquelas coisas que inventam o infinito. Então, o toro furado, ele tem uma riqueza assombrosa. Houve recentemente um artigo que resumia todo o mistério da cristandade na topologia do toro. Você pode fazer miséria com o toro furado. O toro, sem furo nenhum, é lindo, é bonito, tem uma topologia interessante, tem um círculo e outro grande que dá a volta, mas ele continua sendo um objeto orientável. Agora quando você fura ele, você introduz dentro desse ser ‘toro furado’ uma não-orientabilidade que é humanizante. E todas as vezes que você conseguiu uma não-orientabilidade, topologicamente falando, você está defronte ao homem, a uma pessoa, a um ser capaz de morrer e saber que morre. Essa que é a vantagem da topologia, que ela transforma em um mundo das superfícies, aqueles dramas humanos que a gente vive no nosso cotidiano.

Público: Olha, essa coisa toda que você falou do quaternário, no enigma da esfinge se começa andando de quatro, depois fica em pé e depois fica de três. Seria apenas a questão do menino, o jovem e o velho, quando, na verdade, sintetiza a questão do quadridimensional, que é representado graficamente de forma bidimensional e na verdade representaria o tridimensional. Tudo o que eu vi no filme, questão do falo ser o cristal. A questão dela fagocitar, regurgitar, defecar mesmo o cristal, dar de volta para ele, tudo isso tem a ver com uma coisa química. Você produziu ali a urina, até o sêmen, as fezes… Por que você não trabalhou o sangue? Se ele contém o códon do desoxirribonucléico, como ele falou.

Tunga: Olha, eu não senti a necessidade de trabalhar o sangue, na verdade. Eu acho que isso ficou em um outro trabalho que tem uma alusão clara a isso. Não sei, eu acho que o corte no toro que ele estava falando se dava de outro modo e não como um corte nas veias.

Público: O toro é bem a serpente que morde a própria cauda, né? A Ouroboros, o moto contínuo.

Tunga: Pode ser, pode ser visto assim. Quando a serpente morde o próprio rabo, talvez ela engula o sangue que você não veja. O sangue circule… Bom, eu quero agradecer o que eu ouvi aqui dos dois, porque eu acho que traz, para tudo que eu pensei, uma dimensão magnífica.

Luiz: Agradeço também a todos.

Ricardo: Obrigado.

***

LUIZ ALBERTO OLIVEIRA é cosmólogo, professor e pesquisador do Instituto de Cosmologia, Relatividade e Astrofísica – Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF – e curador do Museu do Amanhã.

RICARDO KUBRUSLY é matemático, poeta, professor e pesquisados do Programa de Pós-graduação em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia – HCTE-UFRJ.

TUNGA é um dos principais artistas brasileiros em atividade. Sua obra compreende escultura, instalação, performance, desenho, poesia, filme, entre outras manifestações. Para realizar seu trabalho, investiga áreas do conhecimento como literatura, filosofia, psicanálise, além de disciplinas das ciências exatas e biológicas.

A conversa acima está também disponível em vídeo no website: www.encontroscarbônicos.com

Mediação: Marina Fraga e Pedro Urano

Edição e revisão: Marina Fraga

Transcrição: Ana Carolina Mandolini

Os Encontros Carbônicos, a partir do qual publicamos nesta edição uma série de conversas entre artistas e cientistas, foi realizado com patrocínio da Funarte, através do Programa Rede Nacional de Artes Visuais 10ª Edição, e contou com o apoio da Galeria Largo das Artes.

Todos os direitos reservados.