Carbono entrevista CILDO MEIRELES

Revista Carbono: O que te levou a querer trabalhar com dinheiro?

Cildo Meireles: A minha formação é em desenho, então comecei fazendo desenho. E eventualmente, vez ou outra, o dinheiro apareceu no desenho. Mas o primeiro trabalho onde o dinheiro ganhou autonomia como material, como assunto, foi um trabalho de 1969 chamado Árvore do Dinheiro. Ela tratava da disparidade entre o valor de troca e o valor de uso, o valor real e o valor simbólico do dinheiro, mas aí já também trabalhando uma questão recorrente que é a da metáfora. E a Árvore do Dinheiro consistia em um objeto e um título. O objeto eram 100 notas de 1 Cruzeiro, ou Cruzeiro Novo, não me lembro como era a moeda da época. Então, eram cem notas de 1 Cruzeiro e o preço era 2 mil Cruzeiros. O que, de certa forma, sintetizava essa relação de valor simbólico e valor real dentro do universo da arte. Esse trabalho, mais tarde, gerou as notas de zeros e as moedas. De uma certa maneira, o Zero Cruzeiro eu fiz como uma espécie de síntese dessa questão que eu tinha colocado nesse trabalho Árvore do Dinheiro, mas se referindo, vamos dizer, à produção bidimensional, assim como a moedinha era a mesma coisa em relação à escultura, a coisa tridimensional. Mas isso já foi em 1974. Nesse meio tempo eu fiz um trabalho para uma exposição que aconteceu no Museu de Arte Moderna de Nova York, em 1970, chamada Information. E foi uma das duas primeiras exposições sobre Arte Conceitual. A primeira foi na Suíça, Quando as Atitudes se Tornam Forma, feita pelo curador Harald Szeemann. Foi uma exposição pioneira, no segundo semestre de 1969, se não me engano. E quase um ano depois teve essa grande exposição no MOMA, Information, feita por Kynaston McShine. Todo mundo participou, eram mais ou menos os mesmos nomes nas duas exposições. Sendo que a do McShine era muito aberta, por exemplo, tinham quatro brasileiros. Tinha o Hélio Oiticica, tinha o Arthur Barrio, tinha o Guilherme Vaz e tinha eu. Acho que eram mais do que os franceses que estavam na exposição, o que era também muito surpreendente para a época. Enfim, tinha uma visão mais abrangente. Viajou mais também, acho que o MOMA tinha recurso, ele podia vir ao Brasil, andar por aí… Já o Szeemann não tinha grana, foi um projeto dele, que sentiu que estava começando a pintar umas coisas que não se enquadravam mais em determinadas categorias do modernismo e abriu o espaço. Eu recebi o convite para a Information, porque o McShine tinha passado por aqui e visto alguns trabalhos no Salão da Bússola, no Museu de Arte Moderna. Aí mandou uma carta em janeiro, dizendo que gostaria de incluir, perguntando se eu teria algum trabalho. Eu não tinha, mas, nesse meio tempo, fiz as Inserções em Circuitos Ideológicos. Esse trabalho nasceu com um texto, na verdade. Era um sábado e eu tinha feito uma exposição em BH, que foi uma coletiva de inauguração do Palácio das Artes, feita pelo Frederico Morais, chamado Do Corpo à Terra. E também foi sob vários aspectos uma exposição, assim, pioneira.

Qual trabalho você apresentou nesta exposição?

Tiradentes – Totem Monumento ao Preso Político. E é engraçado que quando eu estava fazendo a exposição na Tate, em 2008, uns dois ou três dias antes a Emmy, que era curadora assistente, me disse que, por causa desse trabalho que eu tinha feito em abril de 1970, a PETA tinha planejado uma ação contra mim na conferência de imprensa lá por causa dessas galinhas, né? “A gente teve informações que eles vão jogar tortas em você, enfim, vão invadir…” No final não aconteceu nada.

Você matava galinhas nesse trabalho?

É, incinerava assim umas galinhas na inauguração. Era exposição de inauguração do museu. Era muito mais informal, quer dizer, nem existia essa palavra curador, organizador, mas tinha as mesmas funções, discutia, sugeria, ponderava… De manhã a gente se reuniu para escolher onde ia ser cada lugar, eu ia fazer do lado de fora, porque tinha um monte de brita, areia, resto de construção. Porque fizeram aquilo a toque de caixa pra abrir no dia 21 de abril. Então, tinha o salão, com uma parede de vidro onde dava pra esse lugar que tinha brita, que foi onde eu fiz no dia da inauguração. E o Umberto Costa Barros, esse artista meu amigo (que aliás deve fazer um trabalho muito bonito aqui durante a ArtRio no Museu de Arte Moderna), a gente estava escolhendo os espaços e desceu no porão. E o porão era uma espécie assim da parte debaixo do tapete. Tinham levado todo o material pra lá, resto de tijolos, ripas, toda a sucata de construção estava lá embaixo. Aí quando o Umberto chegou e viu aquela coisa, foi uma epifania pra ele. Ele ficou comovido e decidiu na hora que ia fazer ali. E foi engraçado porque foi uma das experiências mais fortes que eu tive até hoje com arte. Cada um foi fazer sua produção. O Barrio fez as trouxas ensanguentadas, então saiu nos açougues, comprando sacos… E no final do dia combinamos de se encontrar lá. E perguntei: Umberto, como que tá o seu trabalho? Ele falou: tá quase pronto, vamos lá ver e tal. Aí eu desci a escada outra vez, para essa sala que eu tinha visto de manhã. E quando eu entrei… Ele desestabiliza as coisas… Ele já tinha feito um trabalho lá na Faculdade de Arquitetura do Fundão que era incrível, só com as pranchetas, mesas, os bancos, e pequenos pedaços de giz, e ele trabalhava no limite do equilíbrio instável. Então você via, assim, colunas infinitas feitas de tijolos, que iam até o teto, ripas, tudo equilibrado… De maneira que você prendia a respiração, porque sentia que se você expirasse ia derrubar tudo, efeito dominó geral… Ele desestabilizou todos os objetos que estavam num repouso estável e botou num ângulo mais complicado com pequenos calços… Então foi uma experiência muito bonita.

Arte Física: Caixas de Brasília/Clareira – Cildo Meireles, 1969. Sequência de fotografias e mapas, três caixas de terra. Fotografia: Pat Kilgore.

Do Corpo à Terra foi uma exposição pioneira. Cada artista tinha ganho passagem daquele trem, o Vera Cruz, que foi antes do Trem de Prata. Tinha o Santa Cruz que era RJ-SP, e o Vera Cruz que era RJ-BH. Era um padrão que não existe e nunca existiu na Europa, quer dizer, eram dois passageiros por cabine, beliche, mas cada cabine tinha pia, toalete, porta fechada… A gente tinha acabado de fazer 22 anos, todo mundo era mais ou menos nessa idade. Tinha o trem, lá você tinha hospedagem, hotel, tinha um per diem e o dinheiro pra produzir um trabalho novo. Quer dizer, isso não existia nem na Europa e nos EUA, era a Hidrominas que patrocinava. Foi inclusive antecipatória nesse sentido. Porque mesmo essa exposição lá, Quando as Atitudes se Tornam Forma, que tinha sido alguns meses antes, em Berna, na Suíça, eu estava lendo a entrevista do Szeemann e ele dizia justamente que não tinha nenhum dinheiro e os artistas foram muito solidários, cooperaram muito com o projeto… Foi a primeira exposição sobre Arte Conceitual. Mas de tal maneira que tinha um artista que morreu agora, há pouco, que é uma das minhas inspirações, que é Walter de Maria. A Lynne Cooke durante muito tempo foi diretora do Dia Art Foundation, e eles tem trabalhos do De Maria desde os anos 70, permanentemente exibidos. Em NY tem dois ou três, tem aquele Earth Room, tem o Broken Kilometer… E também tem aquele espaço lá em Santa Fé, Novo Mexico, que é no deserto, o Lightning Field. Eu tive lá uma vez fazendo uma exposição. Fiquei uma semana, mas você tem que agendar um ano antes, um ano e meio… Só vão cinco ou seis pessoas, é o que cabe na van. O cara que morava lá na fazenda continua sendo o mesmo, é um senhor hoje em dia. Só recebe aquele número porquê você passa a noite, dorme e pode acontecer ou não. Porque é uma área eletromagneticamente carregada, mas não é garantia que tenha espetáculo todo dia.

Mas o Szeemann falava o seguinte: citando como exemplo desse espírito de cooperação dos artistas, a peça do De Maria na exposição Quando as Atitudes se Tornam Forma era uma linha telefônica e um aparelho telefônico no meio do espaço de exibição; tinha lá uma base, um telefone e uma linha funcionando. E o trabalho dele era que, de vez em quando, aletoriamente, ele ligaria para esse número e o visitante que tivesse próximo pegaria o telefone e ele conversaria um pouco e tal, trocaria uma ideia, lá dos EUA. Mas o Szeemann conta que, como tanto o De Maria quanto os outros artistas sabiam da precariedade financeira da coisa, o De Maria ligava às duas e meia, três da madrugada, pra não dar despesa, ficava só aquele telefone tocando assim na sala vazia. Eu acho isso poeticamente muito mais forte até…

Voltando à arte conceitual, foi naquele momento que começou a acontecer. A arte conceitual realmente virou um movimento, né? Um movimento dentro da História da Arte, legitimado. E as exposições, a maioria eu achava extremamente chatas, porque ou elas eram pretensamente científicas ou filósoficas, mas em outras palavras, tinham muito texto, muito coisa para ler. Claro, a maioria textos de artista que eram muito ruins, muito fracos, chatos, com raras exceções. Eu sei que fui criando assim uma ojeriza. E também pelo fato das próprias Inserções, porque eu achei que uma vez tendo feito, eu não ia fazer daquilo um estilo. Não tinha sentido de ficar repetindo e fazendo variantes. Eu achei que com esse trabalho eu tinha conseguido dar uma espécie de contribuição para esse processo. E eu não me sentia mesmo estimulado, estava desiludido com os sistema de artes em geral, porque achava que era muita carta marcada, muita bobagem. Eu tinha lido um texto uns anos antes de um sociólogo francês do século XIX, a partir do conceito de Ilha de Solidão. Achei isso interessante porque tinha os ciclos maranhenses, baiano, Ouro Preto… mas nessa mesma época tinha notícia de um outro cara assim, esse também um sociólogo, que defendia o princípio da ‘desacumulação’. Ele achava isso nos anos 60, que o ser humano produzia muita bobagem. E que isso custava árvore, papel, e, principalmente, porque boa parte desse conhecimento produzido era redundante, absolutamente desnecessário. Ele achava que cada um tinha que fazer uma espécie de exame de consciência e reduzir ao máximo sua produção intelectual e artística. E eu achei isso legal, interessante. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora em arte? Vou fazer inserção em garrafa de Brahma, Grapete? Está feito, o trabalho está feito, é isso. Foi uma espécie de crise, sei lá, meio Rimbaudiana, sabe? Um lance de fado com desilusão. E quando fui para os EUA eu estava assim, tentando manter distância desse meio de arte. Então o que me fez mudar foi justamente uma exposição que eu vi que era uma retrospectiva do Matisse lá no MOMA. Aí eu realmente fiquei emocionado. Porque desde 1968 que eu não desenhava mais esse desenho africano. Até 1968 eu vivia de venda de desenhos impressionistas, figurativos e tal. Comecei em 63 a trabalhar sistematicamente e até 1968 as minhas duas exposições foram de desenho, uma na Bahia e outra no salão nacional. Mas aí em 68, julho, eu cheguei a um desenho, mas eu já tinha feito bastante coisa dos Volumes Virtuais, aí falei: ah, não é honesto continuar fazendo. Eu chamava de desenhos africanos, porque a mão começava como queria. Tinha mais a ver com música, com conceito de ataque. Mas aí por causa disso eu falei: não vou mais desenhar, vou me dedicar aos projetos.

Então você é contemporâneo da Arte Conceitual?

É… Quer dizer, tem um cara que gosto muito, volta e meia eu cito, Pierre Teilhard de Chardin, que até a metade da vida era um arqueólogo e paleontólogo muito conhecido. Ele era o chefe da expedição que descobriu o homem de Pequim, que era um dos elos perdidos. Era um especialista no primeiro homem, e aí a partir dali ele se tornou um teólogo conhecido, e metade da produção dele até hoje está no index do Vaticano, o Vaticano não deixa publicar. Mas tem vários livros publicados. Tem um chamado Fenômeno Humano, que ganhei de uma amiga em 1968. E tem uma frase lá que já usei como epígrafe do projeto Eureka/Blindhotland em 75, e volta e meia eu cito, porque acho altamente lúcido e pertinente, sobretudo vindo de quem veio, de um cara que era expert nessa coisa dos links: “O primeiro homem é sempre uma multidão.” Na verdade, o que existe são condições para num dado momento aquilo pipocar aqui, ali… Eu acho que em matemática e ciência acontece muito isso, o cara está lá trabalhando numa hipótese assim absolutamente isolado de tudo, e, ao mesmo tempo, tem um cara na antípoda chegando à mesma conclusão. Então, ele acha que existe uma espécie de consciência global que vai maturando coisas que estão circulando, e vai depurando até chegar a uma síntese, e são mais ou menos simultâneos, entendeu? Eu acho que já no começo dos anos 1960 tinham artistas trabalhando com ideias conceituais, aqui no Brasil mesmo tinha o Hélio Oiticica, que tem um trabalho que eu gosto muito chamado Latas de Fogo, que é uma apropriação que ele fez para o Jornal através de um comunicado, que é de 64, 65… Naquele momento não existia formalmente a chamada Arte Conceitual, mas já tinha essa coisa… Então, na verdade, o Szeemann recolheu coisas que já estava vendo aqui e ali, e era o que chamamos de desvio de padrão. Você não podia automaticamente enquadrar aquilo. Por exemplo, quando o Rauschenberg, acho que nos anos 50 ainda, ganhou ou comprou um desenho do De Kooning, e o trabalho dele foi pegar uma borracha e apagar o desenho – isso é um procedimento conceitual. Antes disso, por exemplo, o Yves Klein, que eu não me interesso tanto quanto, por exemplo, pelo Piero Manzoni, que produzia coisas antecipatórias, se a gente considerar arte conceitual, como o Marcel Duchamp, evidentemente… Mas, por exemplo, o Yves Klein tem um trabalho que eu tiro o chapéu totalmente, que são os Imaterais. Por cem mil dólares ou francos, na época deviam ser francos porque a arte contemporânea não delirava em termos de preço. Mas vamos considerar que fossem cem mil dólares. Ele vende pra um colecionador esse Imaterial. O cara dá para ele uma maleta com cem mil notas de um dólar. Então, ele tem essa maleta e tira dali o suficiente pra alugar um avião durante duas horas. Aí sai do território francês, com essa maleta no avião, voa uma hora em direção ao oceano atlântico, e, então, ele abre a mala e joga o resto do dinheiro no oceano, e aí volta mais uma hora. Nesse mesmo momento cronometrado, o comprador desse Imaterial rasga o certificado de propriedade que o Yves Klein tinha assinado. É um belíssimo trabalho! Eu fiz um trabalho que é uma homenagem ao Manzoni, um trabalho antigo dos anos 90, mas eu fiz em 2007. Eu ia fazer em 2001 na Finlândia no museu de Kiasma, em Helsinki, mas na época a peça do Manzoni estava viajando, ela tinha sido emprestada. É a Socle du Monde, base do mundo, que eu acho são os dois casos limites da escultura: essa e aquela lista de verbos do Richard Serra. O trabalho que fiz chama Atlas, que sou eu plantando bananeira em cima do Socle du Monde. É um lightbox de uma foto grande, feita por um fotógrafo sueco. Quer dizer, é uma brincadeira, como se você tivesse segurando um socle que sustentasse o mundo.

O Socle du Monde fica no lugar onde foi produzido. Que era uma fábrica de camiseta nos anos 50, e esse cara comprou. Mas era um desses esses empresários loucos através do qual a arte sempre avança, né? O apelido da fábrica era The Black Factory, porque era toda escura. Primeira coisa, ele resolveu chamar os artistas da época, que eram chamados pelo nome genérico Futurismo, mas não era o Futurismo italiano clássico, eram assim aquelas linhas que delimitavam áreas em amarelo, vermelho, aquele carnaval de cores. Ele organizava concertos de jazz para os operários da fábrica na hora do almoço, hora do lanche… (risos) E possivelmente teria sido o primeiro cara que estabeleceu um programa do que hoje é conhecido como residência de artista. Convidava um artista pra ficar lá, produzindo, usando equipamento, fazendo o que quisesse. E um desses artistas foi justamente o Piero Manzoni. Que ficou lá oito meses ou um ano, e fez vários trabalhos fundamentais lá, o da linha de 7200m, Merda de Artista, e essa base, que está lá no jardim. Só que hoje é um museu.

Essa base, de alguma forma, é antecipatória da Land Art, né?

É… uma Land Art bem preguiçosa e inteligente. Porque a preguiça na verdade é uma síntese, né? Você caminha pra síntese.

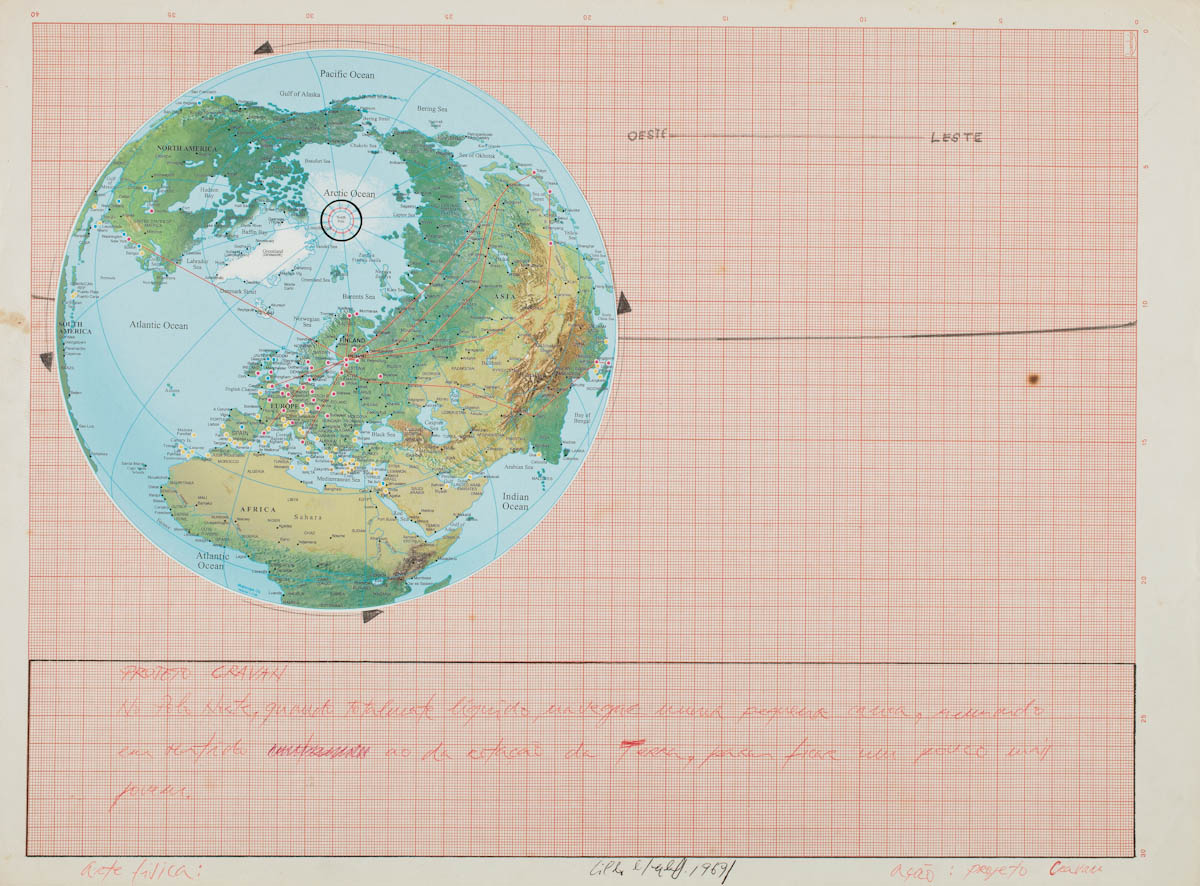

Arte Física – Cordas: Linha do Horizonte – Cildo Meireles, 1969. Nanquim, grafite, e colagem sobre papel milimetrado.

32 x 45 cm. Fotografia de Pat Kilgore.

E seus projetos ‘Arte Física’ e ‘Mutações Geográficas’?

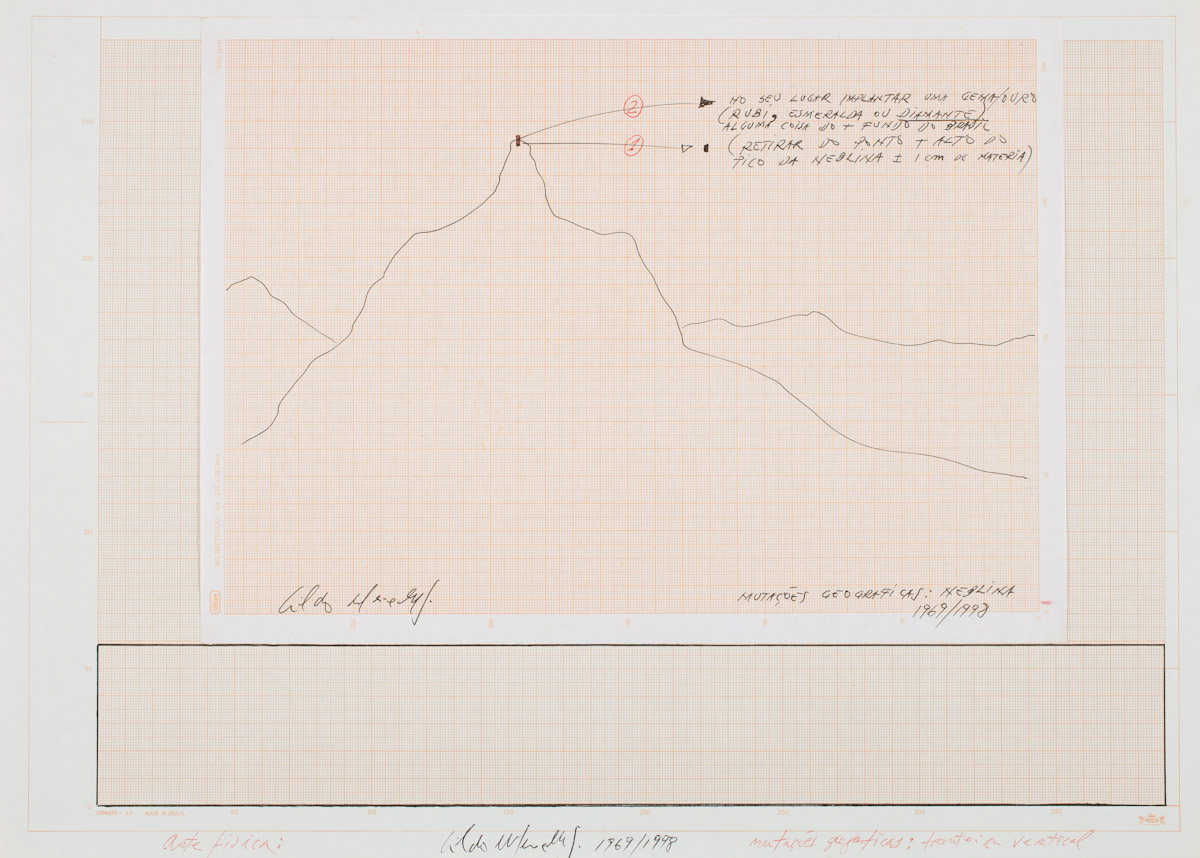

O meu amigo Trudo quer executar uma dessas coisas de Arte Física, projeto que era do fim dos anos 60. Porque eu fiz três, na verdade… Mutações é um dos projetos de Arte Física, de fronteiras, no caso a fronteira Rio-São Paulo. Mas tinha outros, por exemplo, alteração dos pontos extremos do brasil. Diminuir um pouco o Oiapoque, ou o Chuí, ou acrescentar… Tem um projeto, que era o único que eu queria fazer, eu ia fazer em 1997, mas acabou não indo para frente, que era ligado às fronteiras verticais. Ainda bem que eu não fiz. Todos esses projetos são de 1969, eu estava morando em Paraty quando eu fiz os Volumes, o Ocupações e esse Arte Física. Que era um nome que muitos amigos não gostam, mas são trabalhos que dependiam da fisicalidade do corpo, quer dizer, de uma coisa que eu não teria condições de fazer. Eles pressupõem, por exemplo, caminhadas, deslocamentos, você cavar, diminuir… Tinha vários com cordas, desde coisa ligada ao arco íris, na praia, até espaços de manifestações, tipo assim, cordas de blocos carnavalescos, ou comícios, tinham vários. Eu fiz um, que era na minha escala, no litoral de Paraty, estado do Rio, que eram os 30km de Fio Estendido e Recolhido. Mas tinha um que era refazer a Tordesilhas, mas fisicamente, com uma linha que você saí lá de Paraná e seguia até o Amapá. Claro que eu não vou fazer isso hoje, mas o Trudo falou que quer fazer. A que eu queria realizar era o Fronteiras Verticais, que, quando eu projetei, em 1969 e tal, era o Pico da Bandeira, que era na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo. Aí não fiz, foi passando o tempo. Depois descobriram que esse não era o ponto mais alto do brasil, era Pico da Neblina, em Roraima. Quando era no Pico da Neblina, em 97, apareceu o convite com condições ideais pra fazer, eu comecei a me movimentar. Eu tinha um primo, que foi assassinado agora em 2004, que era sertanista, o Apoena Meireles. E o Apoena era piloto também. Estava passando pelo Rio quando eu estava começando a produção, e aí ligou pra amigos dele que eram pilotos em Manaus. Na época o acesso tinha que ser de helicóptero, senão demoraria uma expedição de meses em território indígena. Eu queria diminuir um centímetro o ponto mais alto e acrescentar um diamante de 2 centímetros, pra ficar um centímetro mais alto. Mas ainda bem que eu não consegui fazer, houve um desentendimento e eu abri mão de fazer. Porque depois descobriram que o ponto mais alto do Brasil era o Caparaó. Há uns dois anos ou três que não é mais no Pico da Neblina. Essas coisas do Brasil… (risos) Você tem que esperar os caras: pô, decidam aí qual é ponto mais alto! Porque senão…

Arte Física – Mutações Geográficas: Fronteira Vertical – Cildo Meireles, 1969-1998. Nanquim, grafite, e colagem sobre papel milimetrado.

32 x 45 cm. Fotografia de Pat Kilgore.

Arte Física: Cordões/30 Km de linhas estendidas – Cildo Meireles, 1969. Linha industrial, mapa, caixa de madeira fechada: 60 x 40 x 8 cm. Fotografia de Pat Kilgore.

Mas quando você fez esses projetos ‘Arte Física’ havia a ideia de realizá-los de fato?

Claro, na medida do possível, porque também não tinha grana, né? Isso exige uma infraestrutura.

O dinheiro é um material como qualquer outro?

Olha, em alguns momentos que fiz projetos relacionados com dinheiro, era o material mais barato que você encontrava no Brasil. Caía moeda no chão, e as pessoas não se abaixavam pra pegar. Acho que nem mendigo se interessava por moeda. Pra você ter uma ideia, fiz aquele trabalho, Missão Missões, em 1987, que também leva dinheiro: é uma piscina de moedas de um centavo. São 600 mil moedas. Mas pra conseguir 600 mil moedas de 1 centavo no banco só precisava trocar uma nota de 5 dólares americanos. Aquela piscina são 5 dólares americanos na época. Aí você vê a relação de valor real e valor simbólico na história, né? E no dinheiro me interessa exatamente essa universalidade. Em vários trabalhos meus tem esta chamada matéria de símbolos. E esse trabalho é exemplar nesse sentido, pois eu trabalho com hóstia – que é uma coisa do ritual católico, mas a fisicalidade é trigo. Eu trabalho com moedas, que em si, é símbolo, e ossos, símbolo ligado à morte e à vida. Em vários momentos, eu procuro trabalhar com coisas que são paradigmáticas, são simbólicas mesmo. Você imediatamente faz a leitura. E o dinheiro, eu acho que permite isso.

Missão/ Missões ( Como construir catedrais) – Cildo Meireles, 1987. Detalhe moedas. Fotografia: Trudo Engels .

Missão/ Missões ( Como construir catedrais) – Cildo Meireles, 1987. Aproximadamente 600.000 moedas, 800 hóstias, 2000 ossos, 80 pedras de pavimento e tecido negro. 235 x 600 x 600 cm. Fotografia: Trudo Engels .

O primeiro foi esse Árvore do Dinheiro. O segundo foi o projeto Cédula, das Inserções em Circuitos Ideológicos, que começou com um texto. Eu estava no Rio na época, minha mulher e um casal de amigos fomos pra prainha, onde a gente sempre ia, e na volta – a Barra era vazia, não tinha nada, tinha o Recreio dos Bandeirantes e o começo da Barra – tinha perto do canal ali na entrada um restaurante de tábuas escamadas, mais ou menos amplo. A gente volta e meia parava lá na volta, que era muito barato e tinha um peixe, e lembro que um dos amigos que estava na mesa, falou: você sabe que se alguém colocar um caroço de azeitona numa garrafa de Coca-Cola ele nunca vai sair? Uma lavagem automática, uma coisa física, rotação e tal… Aí fiquei com aquilo na cabeça e quando cheguei em casa fiz um texto que começa assim: Quando Marcel Duchamp disse que queria libertar a arte do domínio das mãos, ele jamais imaginaria quão longe nós iríamos hoje, e aí vai… Mas quando acabei o texto, eu falei: isso está meio obscuro, né? E pensei em exemplos, que é como trato até hoje, exemplos. Porque quando você vê uma garrafa ou uma nota num museu não é um trabalho, né? O trabalho é essa coisa imaterial. Ele só acontece quando alguém estiver fazendo, em algum lugar o trabalho existe. Fora disso ele é uma relíquia, uma memória, um souvenir. Eu me refiro a eles como exemplos porque não é uma tiragem, não é uma edição, não tem nenhuma regra.

Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto Coca-Cola – Cildo Meireles, 1970. Fotografia: Pat Kilgore.

As ‘Inserções em Circuitos Ideológicos’ são vendidas?

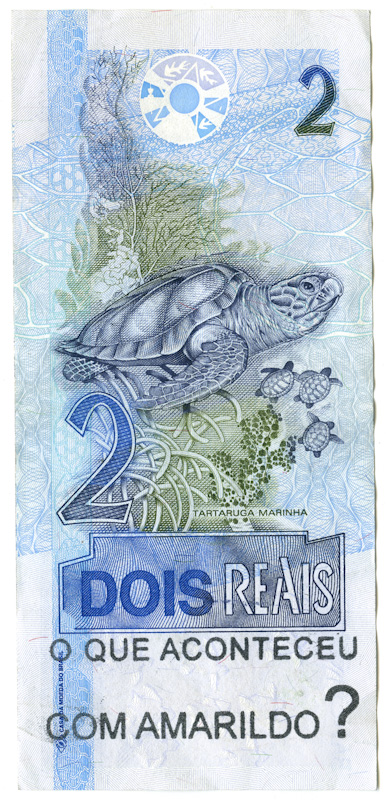

Eu soube que esse ano ou ano passado teve uma venda. Eu nunca vendi esse trabalho, nem pretendo vender. E foi vendido e vendido absurdamente caro. Três garrafas de Coca-Cola que eu tinha dado pra uma amiga minha americana em setenta e pouco, na época que eu estava lá. E ela estava se aposentando e ia ficar com uma grana. Era em uma casa de leilão, e depois eu consegui que a Luiza, que é a minha galerista, localizasse quem estava botando à venda. A amiga querida resolveu o problema lá de aposentadoria dela… Porque também é ilusão você achar que vai ter o controle. Eu soube que tem galerista aqui no Rio que está tentando fazer uma produção em massa disso com fins comerciais… mas aí tive que ir atrás de advogado. Está no radar. Tem sempre gente achando que pode lucrar. Mas são circuitos, são coisas que, no interior da sociedade, tem o caráter de circulação: a Coca-Cola e o dinheiro. Porque um se refere à macroestrutura industrial, que é a Coca-Cola. O outro à macroestrutura institucional, portanto muito mais ampla, muito mais fácil de fazer. No começo era serigrafia nos dois, depois no dinheiro, por praticidade, usei o carimbo. É que na época também eu não podia sair falando de… ainda hoje, né? Os dois últimos que fiz foram “Porque Celso Daniel foi assassinado?” e “Porque Toninho do PT foi assassinado?”. E agora, na semana passada, fiz outra e comecei a botar em circulação. Na verdade, são questões que o povo coloca: “O que aconteceu com Amarildo?”. São aquelas respostas que o povo quer.

Então você continua fazendo isso?

Quando eu me sinto fazendo, eu faço. É uma espécie de mídia pra mim. É um trabalho que trata de produção, distribuição e controle de informação. Isso é o cerne do trabalho. Claro que nunca quis transformar isso numa coisa panfletária. Sempre tive ojeriza a esse “vamos, vamos!”, “venham, venham!”, não sei o que lá. Então, sempre me interessei por aspectos estruturais, de linguagem mesmo. As Inserções, claro, tem uma capacidade de dar voz ao indivíduo diante da macroestrutura, uma coisa que sempre achei legal. Mas ele coloca a questão da autoria, coloca a questão da escala, do lugar da obra de arte. Então, quer dizer, tem aspectos formais de linguagem que sempre me interessaram muito mais que a simples divulgação da informação. Mas claro que ele também se presta, como prestou na época e presta agora, a amplificar uma questão que está na boca e na mente das pessoas. O que eu mais divulgava era sempre o modo de você repetir aquilo, uma espécie de instrução.

Como você vê o contexto atual, com um levante popular nas ruas?

É, as pessoas continuam sendo mortas pelas mesmas pessoas, os mesmos motivos e quase nos mesmos lugares. Isso é o absurdo do Brasil, essa hipocrisia. Por exemplo, agora, essa semana, começou a prática de mais uma lei. O Brasil é o país que tem mais leis. E quanto mais leis você tem, mais desobediência à lei você tem. O futebol você tem 17 regras. Você não tem como sair daquilo ali. Tanto que quando o juiz inventa alguma coisa, perigo de gol, essas brincadeiras, você diz que o cara está aplicando a regra 18. Mas agora começou a lei do sujismundo, de jogar lixo na rua. Estão multando aí, um palito de fósforo dá quase 200 reais. Para a maioria das pessoas é quase meio salário. E, ao mesmo tempo, essa lei foi implantada sem nenhum tipo de programa educativo. Tinha que pelo menos, sei lá, dois meses os fiscais na rua falando: olha, a partir de novembro, se você fizer isso…

Em relação ao ‘Zero Cruzeiro’ e o ‘Zero Dólar’, como você desenvolveu as imagens? Porque não se trata só, no caso das cédulas, de alterar o valor de face pra zero. Tem imagens nas notas que não são as imagens usuais.

Na verdade, os zeros surgiram como espécie de síntese da Árvore do Dinheiro. Eram como uma espécie de resumo daquela questão que já estava ali na Árvore do Dinheiro. Então a origem foi essa, primeiro eu fiz a Árvore do Dinheiro e teve um momento que eu achei que podia compactar mais isso aí, sintetizar mesmo. Eu gosto muito dessa possibilidade de tornar o mais sintético possível qualquer coisa. Aí eu resolvi me utilizar, no caso do cruzeiro, exatamente de segmentos marginalizados. Eu tinha feito um trabalho que era o Sal Sem Carne, que era um disco, uma radionovela, e por Goiás eu tinha chegado a um hospício, esse hospital mental. E eu não sou fotógrafo, mas fiz uma série de fotos. E quando eu voltei pra Brasilia, comecei a revelar essas fotos do hospital mental. Eu fui em diferentes dias, diferentes horários, e sempre aparecia lá no fundo um personagem, no mesmo canto. Quando eu vi aquelas fotos e a repetição da figura, eu voltei lá e fui falar com a diretora, que era uma freira. Perguntei: quem é esse? “Esse aí já está há dezessete anos, ele chegou, foi pra esse canto e, desde o momento em que ele acorda até a hora de dormir, ele fica aí. Ele come aí, passa o dia inteiro…” Aí voltei pra fotografar ele, que são as fotos que eu usei no Zero Cruzeiro e no Sal Sem Carne, na capa do disco. O cara era um catatônico e, de tanto esfregar a cabeça, ele cavou uma depressão no muro de alvenaria ao longo desses anos. Tinha um buraco na altura da testa de tanto ficar lá. Então, eu tinha essa imagem e resolvi usar. E os índios, no caso, foram de um material que meu pai deixou, um dossiê que ele fez sobre o massacre dos índios Kraôs, no norte de Goiás – massacre que foi denunciado por um pastor protestante. Na época, ele estava aqui no Rio, na Diretoria de Serviço de Proteção aos Índios, porque meu pai foi da equipe original do Marechal Rondon. O nome dele era Cildo Meireles (o meu é Cildo Campos Meireles). O irmão dele foi um sertanista muito conhecido, Chico Meireles, pai do Apoena Meireles, meu primo, esse que foi assassinado em Rondônia, em 2004. A gente foi criado meio junto. Esse foi um dos crimes que ficaram mal… As autoridades encerraram as investigações suspeitosamente muito rápido. Eu acho que tinha figura grande envolvida na história.

Os ‘zeros’ são vendidos como objetos também?

Só tem um, né? Eu só mostro réplica. Porque é igual ao Cruzeiro do Sul, que já aconteceu milhares de coisas. O Cruzeiro do Sul é um cubozinho de duas madeiras, que foi feito pra ocupar um museu inteiro. Uma única peça. Na Tate ele estava numa sala e aí, no 3º dia da exposição, entrou uma mãe e um filho de uns quatro anos. Aí o guarda está lá e de repente ele ouviu: “Garoto, garoto!” Aí era tarde demais, o garoto tinha pego o Cruzeiro e engolido. Eu até falei: “Vocês têm que fazer como um gadget, um chocolate branco e preto e vender um pacotinho na loja! Aí vocês vão fazer grana!”

Cruzeiro do Sul – Cildo Meireles, 1969. Cubo de madeira com uma secção de pinho e a outra de carvalho. 9 x 9 x 9 mm. Coleção do Artista. Fotografia: Pat Kilgore.

Mas voltando: então, a matéria prima é dinheiro, né? O suporte é dinheiro. Quer dizer, é feito a partir do que é o dinheiro, na verdade. O valor estampado é uma abstração, né? E vale muitas vezes o material. Com exceção no caso das moedas que, naquele momento, o valor valia muito menos do que o material, né? O metal que está ali, duas toneladas, é muito mais caro do que a quantidade de valores impressos.

Porque você insere esses trabalhos nas ‘Inserções em Circuitos Antropológicos’? Qual é a diferença entre os circuitos ideológicos e os antropológicos?

O circuito ideológico o que ele faz? Ele se utiliza de um circuito pré-existente e ali você adiciona sua voz, sua informação. Quer dizer, o trabalho é sobre produção, distribuição e controle de informação. É fazer circular informações que na época não podiam ser vinculadas pela TV, pelo jornal; lista de pessoas que estavam mortas, desaparecidas. E as Inserções em Circuitos Antropológicos eu desenvolvi nesse período que eu fiquei nos EUA. Eu descobri que tudo que você faz em arte é uma inserção num circuito. Você pode mudar o tipo de circuito e mudar o modo; um é o modo, e o outro é o meio. É sempre um modo operando sobre um meio. Já nas Inserções em Circuitos Antropológicos você faz uma coisa que não estava lá. Essa era a diferença. No ideológico já existia o circuito, mas não existia a inserção. E no antropológico não existia nem o circuito e nem a inserção. O Zero se associa a uma ideia de nota pré-existente. Quando eu conversava com advogados, o cara falava: “isso aí não pode!”. Inclusive, na época, teve matérias que o próprio jornal O Globo não queria publicar. O redator voltou atrás, porque eles ficaram com medo de publicar aquilo e dar algum problema. Aí a gente foi a um advogado e o cara falou: “não, seria falsificação se fosse nota de um, de cinco, mas o zero não pré-existia.” Então, você não pode classificar como falsificação uma coisa que não existia antes de você ter feito.

Ficamos numa discussão sobre esse trabalho, pensando se a nota dos ‘zeros’ continua sendo uma moeda de troca. Porque é dinheiro, mas continuará sendo dinheiro se não tem valor?

É, isso é engraçado porque normalmente o dinheiro impresso em papel o valor é muito maior do que a matéria prima usada, né? Então, a maioria dos dinheiros são falsos nesse sentido. Porque eles prometem o que não são. Sobretudo uma coisa que está na origem de toda essa crise que começou em 2008, e que as pessoas já sabiam que cedo ou tarde ia acontecer foi justamente essa. Quando os EUA, em vez de usar o padrão-ouro como lastro, resolvem tornar o próprio dólar seu lastro, eles estavam com a faca e o queijo: tornar o próprio dólar a garantia do dólar… É claro que isso em qualquer lugar é trambique, é 171, é estelionato! Mas eles achavam isso… Porque o capitalismo industrial parte do que? Do princípio da infinitude, né? Ou seja, se uma montadora de carros está produzindo hoje o que estavam produzindo há 5 anos atrás, eles tão fora do negócio. Eles têm que crescer, crescer! Isso em tudo: sapato, roupa, pasta de dente. O capitalismo industrial se funda nesse princípio de infinitude. Mas o planeta é grande, mas não é infinito, ele é finito. Então isso é uma rota de colisão. Cedo ou tarde eles vão dar com os burros n’água. E estão começando a dar. Eu acho que dificilmente os EUA se recuperam. Ainda tem aquela sobrevida, mas eles não vão poder surfar a ilusão da infinitude indefinidamente.

Ocasião – Cildo Meireles, 1974-2004. Duas salas, bacia esmaltada, suporte de metal, dinheiro e espelhos. Cada sala: 400 x 600 cm. Fotografia: Wolfgang Gunzel.

Gostaríamos de perguntar sobre o ‘Ocasião’, um trabalho que você fez em 2004. Depois de tantos anos trabalhando com o dinheiro, algo mudou? E como é esse processo em que às vezes os projetos levam décadas para acontecer?

Tem vários, né? Na verdade o Ocasião é de 74, e era muito mais uma maneira que eu tinha pensado pra mostrar a Árvore do Dinheiro. Não era uma bacia, era uma base onde ia estar a Árvore do Dinheiro, e na outra sala você via o que tá se passando nessa primeira sala. Depois é que ele adquiriu uma autonomia. Por exemplo, agora em Madrid está acontecendo uma coisa estranha. Tinham euros, notas e moedas na bacia. E teve um momento que o João falou que as notas estavam desaparecendo, mas estavam sendo substituídas por notas de países sulamericanos. Esse trabalho é legal porque é uma espécie de sensor de comportamento, né? Lá em Londres roubavam direto. Eles começaram a substituir, e depois começaram a levar as notas e deixar moedas, ficava aquela bacia cheia de moedas. Em São Paulo, eu tinha feito esse mesmo trabalho no CCBB em setembro do ano passado. E lá também começaram a levar. Eu até brincava: é o Banco do Brasil, eles tem grana para caramba, podem ficar fazendo reposição tranquilo! Mas aí começaram a retirar notas e eu não queria deixar câmera de vigilância. O trabalho não tem câmeras, só os espelhos.

Ocasião – Cildo Meireles, 1974-2004. Duas salas, bacia esmaltada, suporte de metal, dinheiro e espelhos. Cada sala: 400 x 600 cm. Fotografia: Wolfgang Gunzel.

Você tem notícia de outras pessoas seguindo a proposta das ‘Inserções’?

Volta e meia, eu tenho. Por exemplo, há uns 2 anos atrás eu conheci um artista e ele nasceu num acampamento do MST. Ele às vezes me manda umas coisas de Minas, e teve umas manifestações há um ano e meio atrás lá e os caras estavam usando dinheiro com carimbo. O trabalho é de abril de 1970. Em 73 ou 74, uma amiga minha, Aracy Amaral, estava no Chile, e lá tinham inserções, informações em notas e tal. Não sei se tomaram conhecimento, ou se é aquela coisa como o Chardin diz: você chega a isso pois é uma coisa que está aí na sua frente.

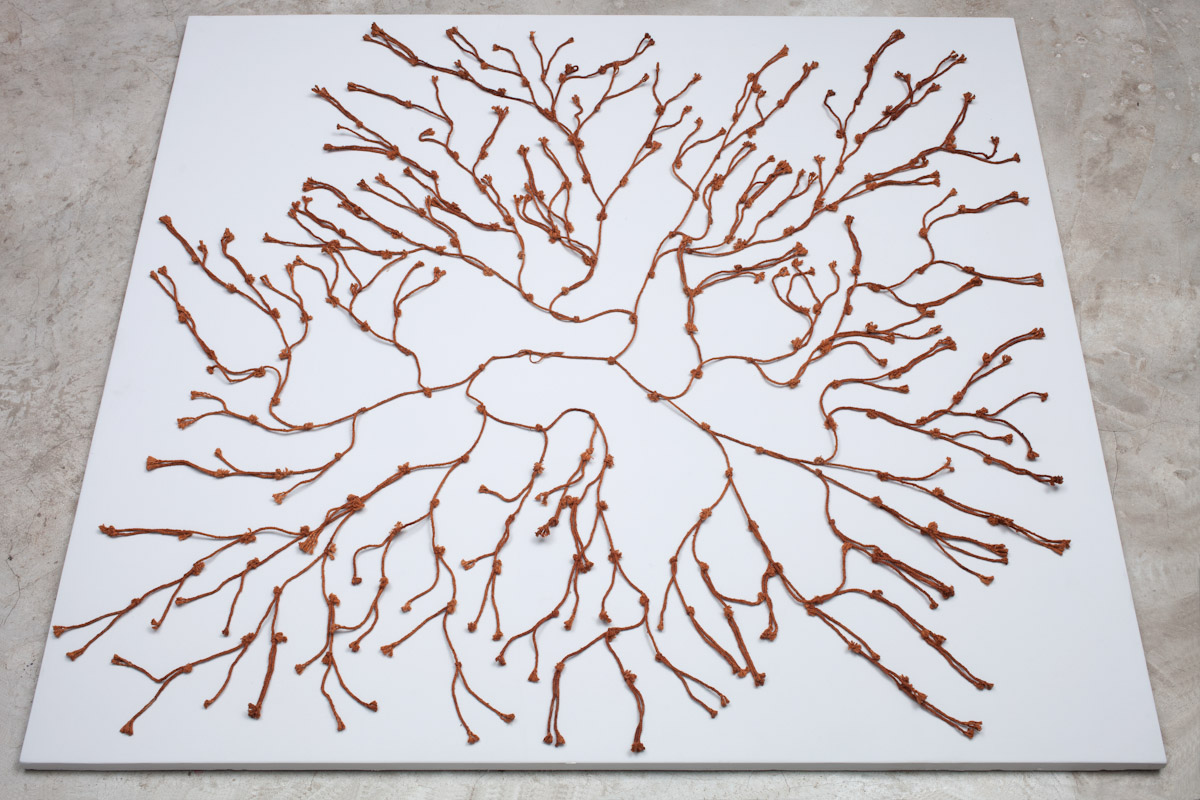

É como o Malhas da Liberdade: pra mim era tão óbvio! Fui pedir pro Fausto Alvim, que era professor de matemática lá da UNB, porque eu não tinha conseguido localizar historicamente aquilo ali, mas me parecia uma coisa muito óbvia. Aí depois de dois, três meses ele foi me falar que tinha pesquisado e não conseguiu. Isso foi 1977. Nesse mesmo ano, em julho, mandei pra Bienal de Paris, e pela primeira vez eu mostrei o Malhas da Liberdade, essa versão em metal que tem um vidro que atravessa. Na mesma época, na Itália, o Feigenbaum, um físico, estava residindo em Los Álamos, trabalhando com turbulência. E depois chegou no que hoje em dia é conhecido como constante de Feigenbaum, que é uma constante que aparece em mudanças de estado, essas coisas que a física foi varrendo pra debaixo do tapete. Então esse número agora é uma constante que, nas passagens de estado, por exemplo, do líquido para o vapor, para o sólido, aparece esse numeral. Mas isso só veio à tona nesse congresso de nova física nessa cidadezinha lá na Itália. Eu tinha feito, em 1976, o protótipo em fio de cobre em Petrópolis, onde estava morando. E depois fiz essa primeira versão em fio de algodão com um pescador lá no Maranhão, e já estava fazendo a versão em metal pra mandar lá pra Paris, e só nessa época que eu soube dessa constante. Inclusive ele usa um conceito que acho que vem do Jorge Luis Borges, que tem uma história chamada O jardim das veredas que se bifurcam. E o Feigenbaum usava a expressão “cachoeira de bifurcações”, que está na origem também, quer dizer, na verdade, uma árvore é uma cachoeira de bifurcações também. São bifurcações sobre bifurcações sobre… Mas esse cara estava trabalhando nisso desde os anos 70, e eu só fui saber disso em 89 ou 90, no livro chamado Caos, do James Gleick.

Você acha que há um interesse específico pela ciência nos seus trabalhos?

Sempre gostei, sempre me interessei, mas não sou um expert, né? Sempre tive muita facilidade em matemática, gostava de física, sobretudo. Biologia tive mais dificuldade, química… Mas matemática e física sempre tive mais interesse, procurei me aproximar mais.

Desvio para o Vermelho: I. Impregnação – Cildo Meireles, 1967-84. Coleção: CACI – iNHOTIM. Fotografia: PedroMotta.

O trabalho ‘Desvio Para o Vermelho’ faz uma referência à física?

A expressão, sim. Porque o “desvio para o vermelho” é um padrão utilizado em física pra saber a distância de sistemas, galáxias, enfim, corpos celestes em geral. Por ter o comprimento de onda maior, o vermelho é o que menos se desvia quando você decompõe, e isso a física usa pra medir distâncias, basicamente. Eu gostei desta expressão, mas no começo nem era vermelho. Quando estava fazendo em Santa Teresa, em 1967, os projetos do Volumes Virtuais, de repente pintou uma coisa que não tinham nada a ver com aquilo. Eu imaginei que, de repente, você estava numa sala, e, não interessava saber por que razão, todos os objetos eram vermelhos. Eu queria o máximo possível de tonalidades de vermelhos “naturais”. E isso ficou como projeto até 1982, quando eu tive um convite para uma exposição no Texas. Pediram para eu pensar num trabalho grande, aí vi as anotações, aí bati nessa coisa do vermelho. Nesse meio tempo, eu tinha feito dois outros projetinhos: um era uma garrafa pequena tombada no chão e tinha uma grande poça… Era azul inclusive… E o outro era uma pia com uma torneira aberta, mas com inclinação… O jato d’água saindo, transparente, e a inclinação da pia de maneira que não fizesse uma curva, quer dizer, que ignorasse a lei da gravidade. Isso eram anotações. E aí quando pediram eu vi que essas outras duas coisas criavam um encadeamento interessante de falsas lógicas. Falei, bom, vai ter essa cor, o líquido que sai da garrafa vai ter essa mesma cor e o líquido que vai sair da pia inclinada vai ter a mesma cor, você cria unidade. No primeiro momento tem a sala que eu chamei a impregnação, depois tem o entorno, que é essa garrafa caindo, e o desvio que é a pia. Quer dizer, de uma certa maneira, a garrafa explica a sala, mas na verdade o que ela introduz é a ideia de horizonte perfeito que é a superfície de um líquido em repouso. E, caminhando mais, você chega nessa pia que desmente justamente essa ideia de horizonte perfeito, e introduz esse desvio. Na verdade, o que acontece são desvios de desvios, assim como a primeira sala, que é uma coleção de coleções. Coleções de coisas dentro da geladeira, coisas na escrivaninha, coleção de roupas no guarda-roupa, copos, talheres, livros. A ideia do título veio depois. Já estava pronta, precisava de um titulo, e eu me lembrei dessa expressão da física. Eu já tinha decidido usar o vermelho. Aí pensei que “desvio pro vermelho” de certa maneira, compacta. A exposição nos EUA nunca aconteceu. Mas eu já tinha detalhado mais, já tinha maquete.

Outros trabalhos lidam com ciência?

Por exemplo, o Eureka/Blindhotland, que são esferas de pesos diferentes, e começa exatamente como a brincadeira com o Arquimedes, da densidade, que é massa sobre volume. Você altera a massa, mas mantém o volume constante. São 201 esferas, cada uma com um peso diferente, mas elas têm a mesma aparência, o mesmo diâmetro, o mesmo material. No Eureka, são duas seções paralelepídicas de madeira e uma cruz formada pela interseção dessas duas. Só que você perde uma seção, ao fazer a cruz. Teoricamente, a cruz devia pesar menos que as duas barras, mas, no entanto, elas têm o mesmo peso, porque esse trabalho é apresentado em cima de uma balança aferida. Então, a balança aponta pra verdade em termos de peso. E, na verdade, esse trabalho eu queria ter feito assim: pegado uma árvore jovem, pequena, feito uma incisão e colocado um metal. Com o tempo ela fecharia outra vez, décadas, e eu serraria aquela árvore, faria uma cruz com esse metal inserido, mas com continuidade você não perceberia que ali havia um corte.

Eureka/Blindhotland – Cildo Meireles, 1970-75. Borracha, rede de pesca, metal, madeira e áudio. Fotografia: Museu de Arte Contemporânea de Barcelona..

Você vê a arte como uma modalidade de produção de conhecimento?

Sem dúvida nenhuma. Em vários momentos até de uma maneira bem estrita. Você sabe que o Marcel Duchamp tem um trabalho, acho que é Cinto de Castidade. É um objeto que é feito de dois materiais diferentes que estão completamente interligados e encaixados sem nenhuma folga, e dentro de uma lógica que era, até o momento, industrialmente impossível de ser conseguida. Porque era uma espécie de plástico e metal, e, na verdade, o que ele criou foi o procedimento que a partir daí passou a ser utilizado na indústria. Como os pontos de fusão eram diferentes, você não podia fazer o outro e depois encaixar, por causa do desenho. Mas ele descobriu simplesmente que se você modelasse o de ponto de fusão mais alto, e, quando ele tivesse atravessando aquela zona, você modelava o plástico, eles ficariam encaixados sem nenhum tipo de vácuo. Mas existe em outros momentos também da História da Arte, essas antecipações, vamos dizer, de natureza científica. Quer dizer, eu nunca aspirei estabelecer uma antecipação assim, mas gostaria muito, é claro. Me sentiria feliz, né? Porque é uma maneira de dar à arte uma função útil. Porque a arte… Eu me lembro que ganhei um prêmio em 2008, aí tinha que falar, eu detesto, eu fujo, não falo em público jamais, nem nas exposições minhas… Mas lá tinha que dizer umas palavras de agradecimento… Eu lembro que usei uma expressão: a arte é uma produção de inutilidades imprescindíveis. Você fica produzindo inutilidades, mas ao mesmo tempo, é difícil você prescindir delas, porque tem momentos que é preciso que alguém cometa aquele erro lá, porque isso já é um grande adianto pra humanidade. E não é porque sou artista, se não fosse pensaria da mesma maneira.

O Borges tem um conto que à certa altura fala que a literatura não passa de um único livro que vem sendo escrito por todos os escritores ao longo do tempo. Quer dizer, eu acho que é um pouco isso… É um pouco essa ideia de que o tipo de saber que está vinculado a uma única pessoa em um determinado momento é muito problemático, né? Para mim, o saber, todo saber é de uma clareza cristalina, ou seja, ele pode ser transmitido. Ele deve ser transmitido. Porque fora desse saber existe o quê? A genialidade – essa singularidade tão absoluta que se torna inaproveitável. E aí é uma coisa que eu acho que não contribui tanto quanto um pequeno saber que é adicionado a essa longa história de acúmulo de saber.

***

CILDO MEIRELES é um dos mais importantes artistas brasileiros contemporâneos. Realizou importantes exposições individuais, como as retrospectivas apresentadas no New Museum of Contemporary Art, em Nova York, na Tate Modern, em Londres, além de exposições no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Entrevista realizada por Marina Fraga e Pedro Urano em agosto de 2013.

Todos os direitos reservados.